小1 国語科「ともだちのこと、しらせよう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小1国語科「ともだちのこと、しらせよう」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科専任講師・成家雅史

執筆/お茶の水女子大学附属小学校・廣瀬修也

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元は、大きく三つの言語活動で構成できます。

単元前半は「お互いのことを聞き合う」活動、後半は「聞いた内容を紹介文で表す」「紹介文をみんなに知らせる」活動を行います。領域としては、前半で「話すこと・聞くこと」の力を、後半で「書くこと」の力を育むことをねらいとします。

「友達のことを知らせる」ことが主な活動であり、ねらいとなります。友達のことを知らせるためには、その友達のことをよく知っておく必要があります。そこで、紹介する友達の情報を知る段階での活動が大事になります。

学習指導要領解説国語編「話すこと・聞くこと」(1)エには「話し手が知らせたいことや自分が聞きたいことを落とさないように集中して聞き、話の内容を捉えて感想をもつこと。」とあります。相手に対して「質問をする」ことで、その相手のことをより多く知ることができます。まずは、教師がどのように質問をすればよいのか、見本を示すのがよいでしょう。

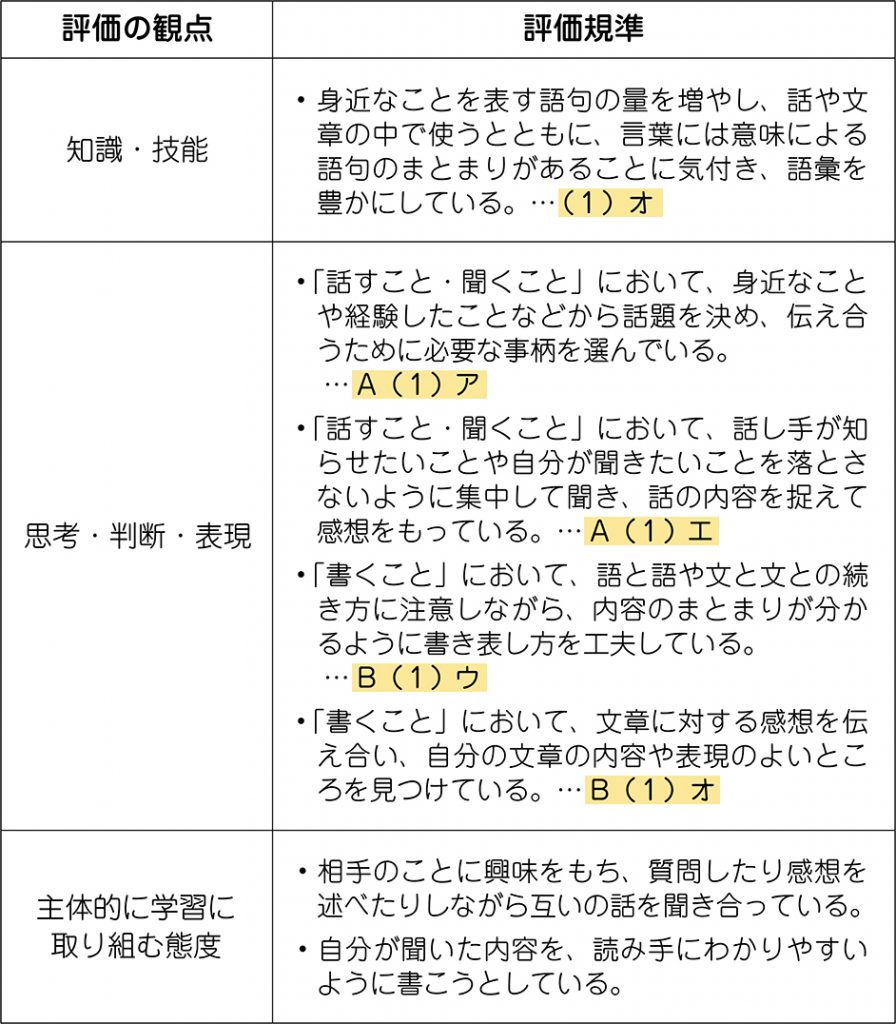

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、三つの言語活動を設定します。

まずは、ペアになって相手のことを知る活動です。お互いに相手のことを聞き合います。そのためには、「今、一番楽しいこと」「嬉しかったこと」等、相手に質問するための観点を示すと良いでしょう。児童が活動のイメージをもてるように、モデルを見せることも有効です。音声CDを聞くか、あるいは、教師がある児童と一緒になってモデルを見せます。教師が「今、一番楽しいと思っていることは何ですか。」と質問してその児童が答えます。その答えに対して、さらに教師が質問をします。このようなモデルを示すことで、相手のことを知るために、どのようなことを話せばよいのかがわかってきます。ここまでが単元の前半部分で、主に「話すこと・聞くこと」の活動となります。

単元の後半では、「書くこと」の活動を行います。

友達から聞いた内容を文章で表します。これが二つめの活動です。書き方は、教科書の40ページに載っている文章を参考にするとよいですし、学級の中の誰かが話していた内容を文章として板書することも考えられます。「紹介文」という言葉を児童が知ることもできます。

書き終えた紹介文を読み合うことが三つめの活動です。

友達の文章を読んで、思ったことやわかったことを伝えるように教師から声かけをしましょう。児童が書いた文章を読み合うときには、読んで終わりにはせずに、感想を伝え合ったり質問をしたりすることで、「書くこと」への意欲をもつこともできます。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 相手のことを知ることで見方を広げる

本単元での学習を11月頃に位置付ける先生も多いでしょう。

入学して約半年が経った時期でもあり、学級内の友達のことをほとんど知っていると思う児童もいると思います。この学習では、友達のことをより多く知り、それを他の友達に伝えていきます。

「〇〇さんとは4月に友達になったけど、知らないことがあった」「〇〇さんがスポーツが得意なのは知らなかった」といったように、初めて知る情報に触れると、1年生は「もっと知りたい」「自分のことも話したい」と思うのではないでしょうか。このような経験を経て、「話すこと・聞くこと」に対して主体的に活動することを目指します。

〈対話的な学び〉 互いのことを知るための対話、文章を交流するための対話

コミュニケーションによって、見方を広げることができます。見方が広がることで、対話的な学びが成立すると考えます。この単元でいう見方とは「友達に対しての見方」と言えるでしょう。

約半年間、同じ学級で学校生活を送っていると、友達が大体どういう人かがわかってくるでしょう。

それに加えて、質問をすることで、「初めて知った」「兄弟がいるのは知らなかった」といった情報に触れることができ、それまでとは違った見方ができることが期待されます。

単元の後半では「友達のことを紹介する文章」を書きます。この文章を基に交流するときも、互いに質問をしたり感想を言ったりすることで対話的な学びを目指していきましょう。ペアで交流できる人数には制限があります。友達を紹介する文章を交流することで、より広く学級の友達のことを知ることができます。

〈深い学び〉 相手のことを知るために、どんな質問をすればよいかを知る

この単元での学びの一つとして、ペアで対話するときに、どんな質問をすればよいのかを考えることがあります。「質問」とは奥が深いもので、質問のしかたによって相手がどんなことを答えるかが変わります。「好きなものは何ですか」と質問した場合、相手は「好きな食べ物? 動物? 遊び?」とすぐには答えられなくなるかもしれません。項目を絞った質問ができるように、児童に助言することが考えられます。

また、質問への答えに対して、さらに質問していけるとよいです。A「好きな遊びは何ですか」B「一輪車に乗ることです」A「どこで乗るのですか」B「ピロティの近くで乗っています」A「どれくらい乗れるのですか」といったように、話を膨らませていくための質問のしかたも児童と一緒に考えられるとよいでしょう。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

質問し合う様子を録画する

本単元の前半では、インタビュー形式でお互いのことを聞き合います。そのときに、タブレットを使って自分たちが質問し合っている様子を録画(もしくは録音)しておくとよいでしょう。

後半では、聞いた内容を紹介する文章を書きます。紹介文を書くときに、質問して答えてもらった内容を忘れてしまっているかもしれません。そのときに、録画した様子を見ることで、どの内容を文章として表すか、どんな順番で書くかを考えることができます。

1年生では、相手が話している内容をメモするのは難しい児童もいる可能性があります。タブレットを活用して、紹介文に書く内容を決められるようにしましょう。

6. 単元の展開(6時間扱い)

単元名: ともだちのことをもっとしろう/ともだちのことをしょうかいぶんにかいてしらせよう

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時、3時)

① 友達のことで知っていることを発表する。

ペアになって、互いのことを聞き合い、紹介する文章を書く活動の見通しをもつ。

② 友達のことをもっと知るために、どんな質問をすればよいのかを考える。

③ ペアになり、互いに質問し合う。

※時間に余裕があれば、ペアを変えて質問し合う。

・第二次(4時、5時、6時)

④ ペアの相手から聞いた内容を紹介するための文章を書く。

※授業導入で、文章の書き方を全体で確認する。

⑤ 友達を紹介する文章を読み合い、質問をしたり感想を述べたりする。

⑥ 学習を振り返る。

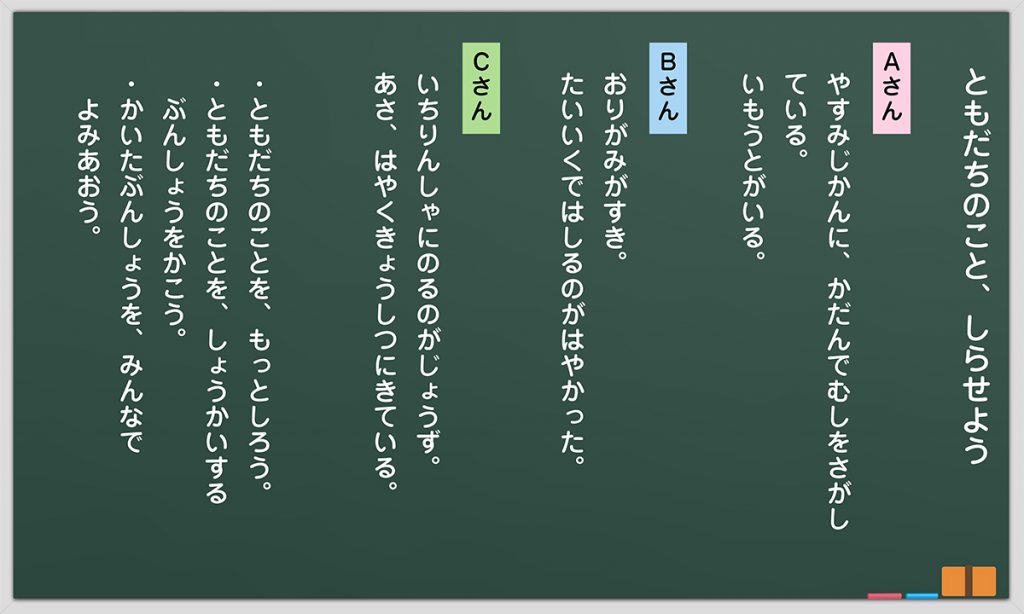

全時間の板書例と指導アイデア

●「主体的な学び」のために

イラスト/横井智美