虫食い算:小学生の好奇心を刺激する計算ゲーム4選

小学校の算数授業で使える、9までの数を使った虫食い算のアイディアを紹介。ちょっと授業が停滞してきた時などに取り入れると、子どもたちの好奇心を刺激することができます!

監修:関西学院初等部教諭 木下幸夫

目次

9マスたし算 [小三]

次のようなたし算枠を黒板に提示します。

□の中には、1から9までの数字カードを入れます。それぞれ1枚ずつしか使えません。

最初は足される数を教師が指定します。例えば、「546+372=」など。この場合は 918 ですね。大きな数の場合は、答えがマス目をはみださないように気をつけましょう。

まずは、5分間でいくつ見付けることができるか、クラスで競いましょう。9枚のカードを、9マス自由に当てはめさせます。

これをノートにひたすら書かせます。このとき、計算が成り立たなかった式も消さずにおきます。これも立派な計算練習として機能しているからです。

「5分だけでは短い。もっと探したい」という教室の空気ができます。そこで、時間の制約をかけずに、どんどん探させます。

子供たちにありがちなミスは、同じ数カードを2回使っていることに気付かないこと。この点をクリアさせるためには、実際に1から9までの数字カードを手元に置いておかせ、数字カードを操作させながら成り立つ式を探させるとよいでしょう。

※ 参考『マンガでわかる!算数プリント・3年』小学館

虫食いひき算 [小三]

①次のような、虫食いひき算の枠を提示します。

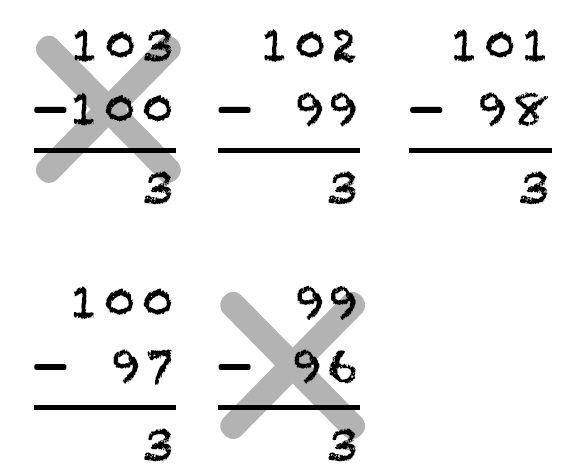

ルールは、□の中に、0から9までのどの数を入れてもOK、というールで同じ数を何回使ってもよし、筆算を完成させます。

子供たちにはノートで考えさせます。ワークシートを与えてもOK。

できる筆算の数は次の3つだけ。

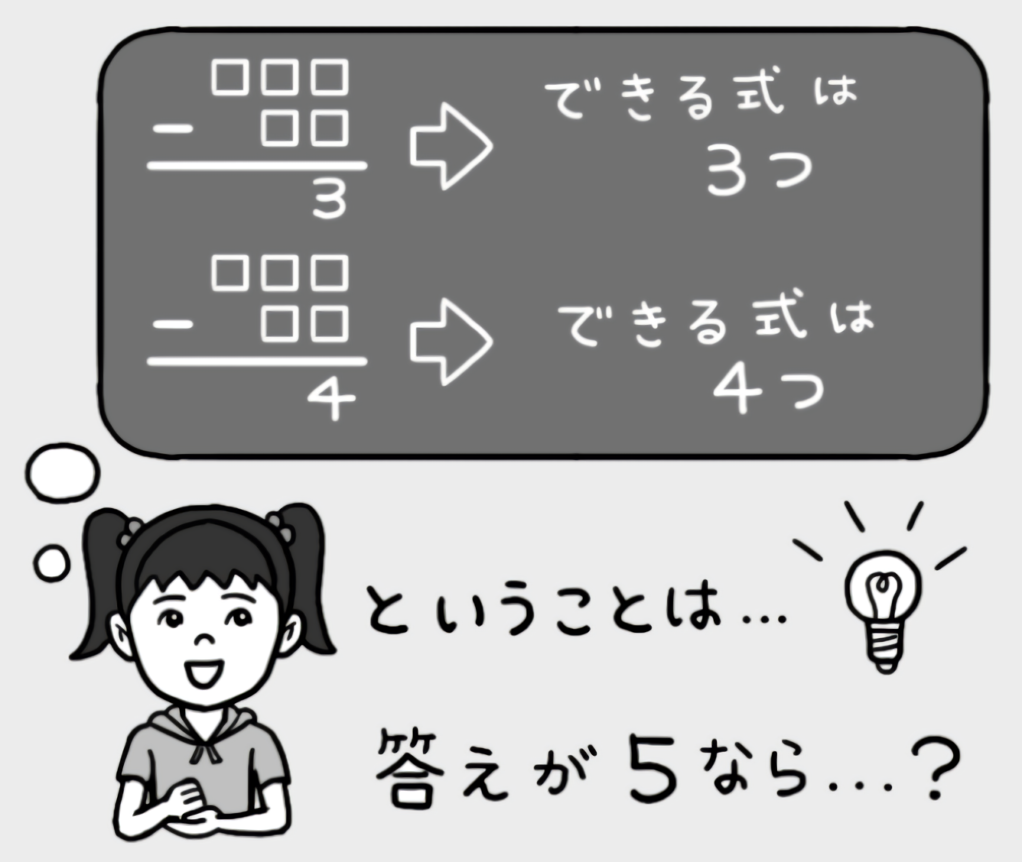

子供から、「答えが3だから、できる筆算の数も3なのかな」という反応を待ちたいものです。出ない場合は、無理に触れません。

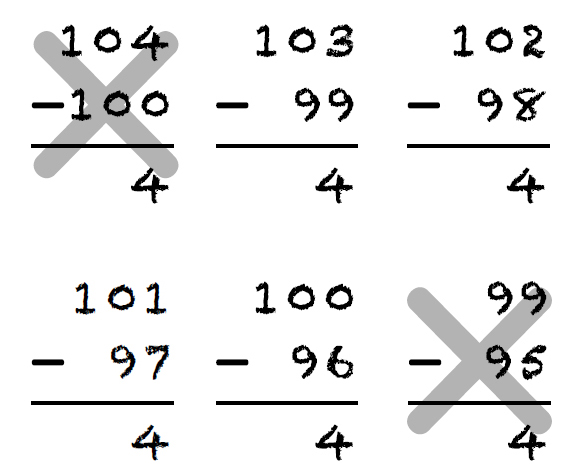

②第2問は、答えが「4」の場合を追求させます。

今回も、ノート(もしくはワークシート)で考えさせます。この場合できる筆算の数は次の4種類。

この段階で、「ひき算の答えが3の場合は、式の数が3つ。ひき算の答えが4の場合は、式の数が4つ」という見方を引き出しておきたいものです。子供たちから出ない場合は、教師がヒントを伝えます。

③第3問では、「もしも答えの数が5だったら…」と子供が言ってくれたらそれを取り上げ、価値付けて、全員で追究します。子供から出なければ、教師が「もしも答えが5だったら…?」と問いかけます。子供たちは、「式の数も5つのはずだ!」と考えるでしょう。結果に予想と期待をもたせながら、追究させます。やはり式の数は5つとなります。