「協働的」な学びで、「問題を科学的に解決」しよう 【理科の壺】

小学校理科は「科学的に問題を解決する力」をつけたい。そこには、ほかの教科と違って「科学的」という言葉が入っています。「科学的」というのは、詳しくは本文で述べられますが、「実証性」、「再現性」、「客観性」という3つの条件を検討することです。今回は、その「科学的に解決する」ためには、「学級の友達と協働的に授業を進める必要がある」ということを述べられています。理科の授業は問題解決の過程に沿って解決することが多いですが、具体的にどのようにして「協働的」に学ぶのでしょうか? 今回は、一部の場面ではありますが、事例を挙げながら「協働的」な学びで、「問題を科学的に解決」するということを解説します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/兵庫県公立小学校主幹教諭・下吉美香

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.理科として「問題解決する」には “科学の3つの条件” を知っておこう

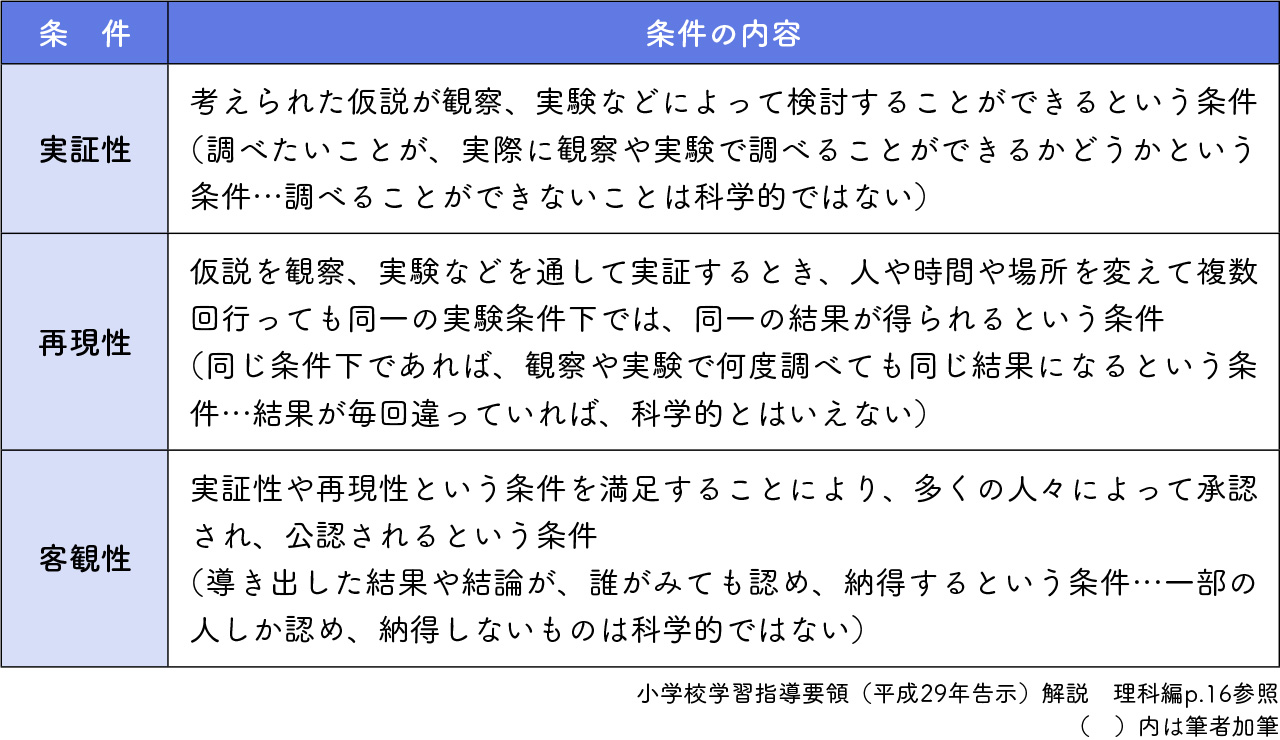

理科では、問題解決の過程をたどりながら、問題を科学的に解決することを大切にしています。ここでの「科学的」とは、「実証性」、「再現性」、「客観性」という3つの条件を検討することです。単に問題解決をするだけでは、他の教科でもできますが、ここでは「理科」という教科ですから、「理科」の特性として「科学的に」問題解決することが大切になるわけです。では、「実証性」、「再現性」、「客観性」という3つの条件がどのようなことなのか見ていきましょう。

<科学の基本的な条件>

このように考えると、「問題を科学的に解決する」ためには、独りよがりではいけないということに気付くでしょう。つまり、「問題を科学的に解決する」ためには、自分だけで解決するには不十分で、複数の人と「協働的」に解決していくことが必要ということがわかります。

それでは、小学校理科の問題解決の過程において、「問題を科学的に解決する」ための「協働的」な学習をどうすればよいのか、具体例を見ていきましょう。

ここでは、「予想」と「結果の整理」の場面を例に挙げて説明します。