小1生活「いきものとなかよし」指導アイデア

執筆/青森県公立小学校教諭・上山香子

編集委員/前・文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤智、青森県六ヶ所村教育委員会・学務課指導グループマネージャー・木村智

目次

期待する子供の姿

知識及び技能の基礎

生き物を飼育する活動を通して、生き物が自分たちと同じように生命をもっていることや、成長していることに気付く。

思考力、判断力、表現力等の基礎

生き物を飼育する活動を通して、生き物の特徴や成長の様子に関心をもって働きかけることができる。

学びに向かう力、人間性等

生き物を飼育する活動を通して、生き物への親しみをもち、進んで世話をするなどして、生き物を大切にしようとする。

単元の流れ(6時間)

学校のまわりの生き物について知っていることを話そう(2時間)

- 知っている生き物の種類やすみかについて、知っていることを出し合う。

- 生き物を探しに行く(準備物:虫かご、水槽、虫網、軍手)

評価規準等

知 生き物の特徴や育つ場所について気付いている。

思 生き物のいそうな場所を予想したり、そこに生き物がいるわけを考えたりしながら、生き物を見付けている。

※評価規準等の知 =知識・技能、思=思考・判断・表現、態=主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

見付けた生き物について調べよう(2時間+常時活動)

- 生き物ごとにグループになり、生き物の特徴や世話のしかたを本やインターネットで調べたり、身近にいる詳しい人に聞いたりする。

- 生き物の世話をする。

評価規準等

思 生き物と適切に触れ合うために必要なことを、自分なりの方法で調べ、世話をしている。

飼育した生き物のことを紹介し合おう(2時間)

- 特徴や発見したことや感じたことを紹介し合う。

※多様な表現方法:実物や写真、絵を見せて紹介、身体表現、音楽、絵本作りなどのさまざまな表現方法で紹介し合う。 - 学習後も継続して世話をしていくか、元々いた場所に返すかについて、自分の思いや生き物の気持ちを考えながら話し合う。

- 学習のふり返りをする。

評価規準等

知 生き物には、それぞれ特徴や生命があることに気付いている。

思 世話をしてきた生き物との関わりをふり返り、気付きや思いを自分なりの方法で表現したり伝えたりしている。

態 生き物に親しみや愛着をもち、これからも大切にしようとしている。

活動のポイント1

飼育活動を中心に学校生活を設計しよう

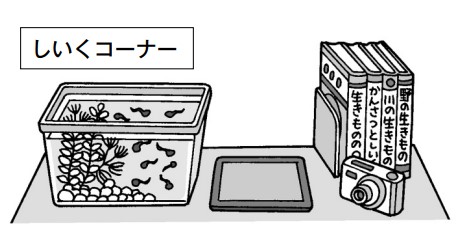

教室の一角に飼育コーナーを設けて、休み時間などにすぐ触れ合える環境を整えることで、子供たちは生き物の特徴に気付いたり、友達同士で教え合ったりするようになります。そうすることで、自分たちが探してきた生き物への愛着が増すとともに、気付きを広げたり、深めたりすることができるでしょう。

生き物が苦手な子供は、これまで生き物と触れ合う機会が少なかったことが考えられます。その子供たちにとっては、生き物に触れる機会が増えることで、次第に興味・関心をもつきっかけとなるでしょう。

飼育コーナーには、図鑑やカメラ、タブレットなどを用意しておくことで、自ら調べたり、記録を取ったりするなど、より主体的な活動をすることが考えられます。

活動のポイント2

夏休みの課題や家庭学習と関連させた活動を工夫しよう

イラスト/高橋正輝

『教育技術 小一小二』2021年8/9月号より