小4算数「折れ線グラフ」指導アイデア《波線を用いた折れ線グラフの表し方の工夫》

執筆/富山大学人間発達科学部附属小学校教諭・屋鋪善祐

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一

前・富山県南砺市立福光東部小学校校長・中川愼一

単元の展開

第1時 折れ線グラフの特徴や読み取り方を理解する。

▼

第2時 折れ線グラフの増加・減少、傾きに着目し、データの特徴を読み取る。

▼

第3時 折れ線グラフのかき方や読み取り方を理解する。

▼

第4時(本時)波線を用いた折れ線グラフの表し方の工夫を考える。

▼

第5時 折れ線グラフの特徴に着目し、データから読み取れる内容について考える。

▼

第6時 複数系列のグラフを読み取る。

本時のねらい(折れ線グラフの読み方・かき方の学習後)

波線を用いた折れ線グラフの工夫について、これまでに学んできたグラフのかき方や読み取り方を基に考える。

評価規準

データの特徴に着目し、問題を解決するために折れ線グラフの表し方を工夫して、その結論について考えている。(思考・判断・表現)

折れ線グラフに表そう。

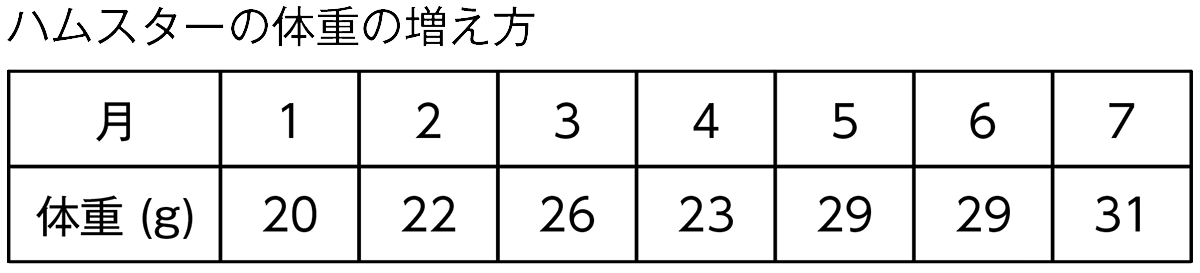

これは、ハムスターの体重の7か月間の変化を表した表です。折れ線グラフに表しましょう。

できました!

なんだか、変化の様子が分かりにくいな……。

どうして、分かりにくいと感じるのですか。

体重が増えていることは分かるけど、くわしい変化が分かりづらいです。

横線の上に、点を取ることができなかったので、正確な体重が分かりづらいからです。

めもりの幅を広くしたら、もっと変化の様子が分かりやすいグラフにならないかな。

めもりの幅が広いと何がよいのですか。

グラフの傾きが見やすくなるからです。

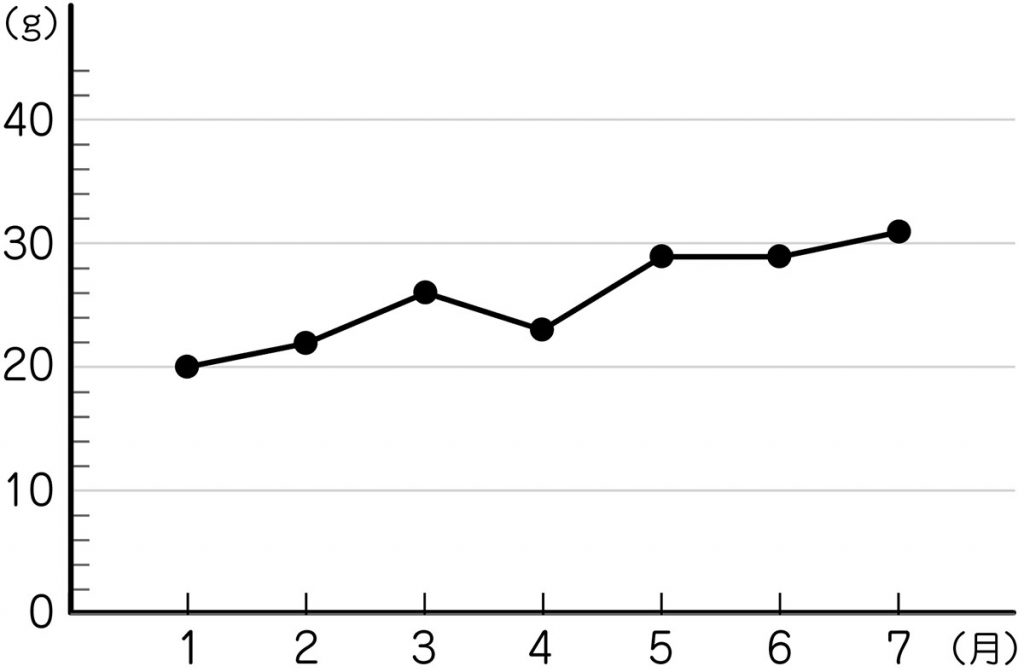

ここに、めもりの幅を広くしたグラフを2つ用意しました。どちらのグラフのほうが変化の様子が分かりやすいか考えていきましょう。

変化の様子が分かりやすい折れ線グラフを考えよう。

見通し

1めもりの大きさを見直したほうがよさそうだ。(方法の見通し)

めもりの幅を広げ、1めもりの数を小さくしたほうが変化の様子が見やすくできそうだ。(結果の見通し)

自力解決の様子

A つまずいている子

①を選ぶ。

変化の様子を見やすくするために、

・めもりの間隔を広げる。

B 素朴に解いている子

②を選ぶ。

変化の様子を見やすくするために、

・めもりの間隔を広げる。

・1めもりの大きさを、2から1に細かくする。

C ねらい通り解いている子

②を選ぶ。

変化の様子を見やすくするために、

・めもりの間隔を広げる。

・1めもりの大きさを2から1に細かくする。

・20g未満の範囲は必要がないから省く。

学び合いの計画

子供たちは、より身近に感じる素材を扱うことで、必要感をもって学習に取り組むことができます。ここでは、ハムスターの体重の記録を素材としました。

イラスト/横井智美