小6道徳 授業実践レポート「食べ残されたえびになみだ」

学校全体で道徳教育を研究し、子供たちが実感を伴って「考え、議論する道徳」を実践している埼玉県幸手市立行幸小学校 。ここでは、道徳教材「食べ残されたえびになみだ」を用いた、6年1組の授業の様子をお届けします。

指導者・執筆/埼玉県公立小学校教諭・田村浩基

埼玉県幸手市立行幸小学校

1873年4月開校。今年で147年目を迎えます。校名の「行幸(みゆき)」は明治天皇がこの地を行幸(ぎょうこう)したことに由来します。「みんなが行きたくなる 笑顔あふれる行幸小学校」を目指し、道徳教育とユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業の研究に取り組んでいる学校です。

教材名:「食べ残されたえびになみだ」

出典:『みんなの道徳6年』(学研教育みらい)

内容項目:節度、節制

目次

導入 5分

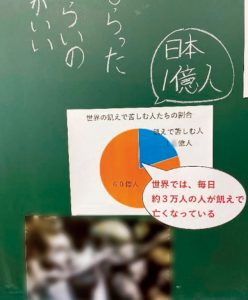

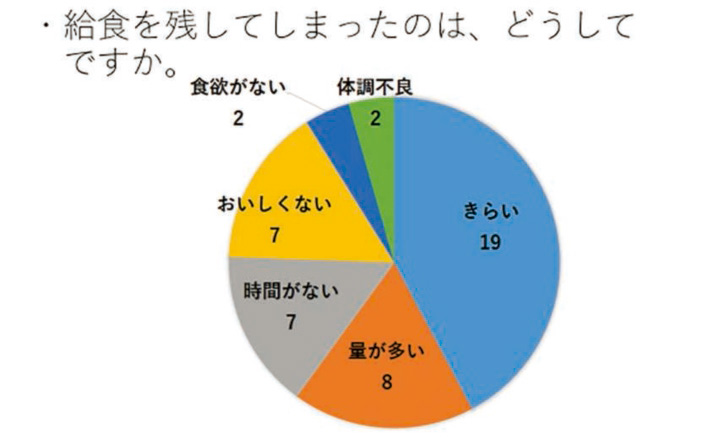

子供たちが身近な例から自己の現状を見つめ、 問題意識をもてるよう、給食に関するアンケート結果と残菜の写真を用意しました。

自分たちの「食べ残し」と教材の「食べ残された」 を結び付け、自己の問題意識が自然と教材に向くようにしました。また、話合いが地球規模へと広がるよう、読み聞かせ後、日本の残食問題や世界の飢餓問題について補説しました。

授業づくりについて

学級の現状をまっすぐに伝えることで自分を客観的に見つめ、自己の現状を内省できるようにしました。本教材では食育や貧困、環境など現代的な課題にも目を向け、地球規模で「ものを大切にする」ことについて考えることができます。食料問題からさらに考えを広げていけるよう、補説や補助発問をし、また、総合的な学習の時間との関連を図るなどの工夫をしました。

展開 35分

主人公の気持ちを中心に、共感→多面的・多角的な話合い→道徳的価値の理解へと 段階的に話合いを深めていきました。

発問1

「お父さん」から小さなえびをもらった「私」はどんな気持ちになったでしょうか。

留学前日、大きなえびは日本人のものだからと小さなえびをもらった主人公の気持ちを考えます。

補助発問では自我関与を図るために「あなただったらどう思いますか」ではなく「あなたがタイの留学生だったらどう思いますか」と問いました。そこから子供たちの口調も変わり、主人公の気持ちではなく自分の気持ちで語るようになりました。

発表内容

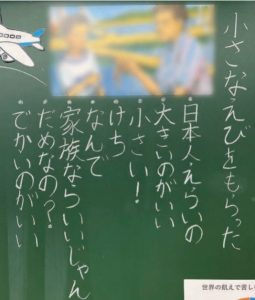

日本人ってえらいの?

日本人はどんな生活をしているのだろう?

あなたがタイの留学生だったらどう思いますか?(補助発問)

なんで日本人だけ大きなえびをもらえるの?

家族なんだから大きいえびをくれてもいいじゃん!

僕は大きいのじゃだめなの?

僕もでっかいえびがいい! 日本人はずるい!

主人公の気持ちを考えるのではなく、この場面を想像した子供一人一人が自分の感じ方や考え方を表現できるようにしています。ここでの共感が中心発問での大きな葛藤へと繋がるよう意識しました。

発問2

日本で食べ残されたえびを見て、「私」はどうして涙を流したのでしょうか。

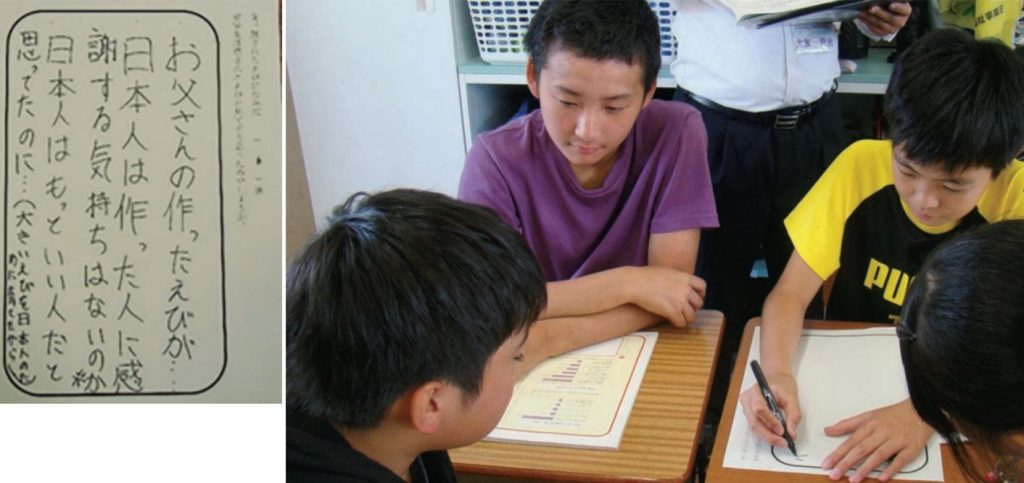

多様な考えを聞き合うことで新たな考えに気付けるようグループで話し合いました。

この場面では4つの補助発問を考えました。子供に深く考えてほしいことを明確にしておき、その瞬間の子供の反応に応じて適切なタイミングで補助発問を選ぶことが大切だと考えています。

発表内容

『お父さん』が苦労して育てたのに。

日本人のために大きなえびを育てているのになぜ残すの?

自分がタイの留学生だったらどう思う?(補助発問①)

こういう人たちが小さいえびを食べればいいのに!

日本人は感謝の気持ちがないの?

残されてえびがかわいそう。

えびの命がもったいない。 まだ生きられたかもしれないのに。

悲しいのは主人公だけ? (補助発問②)

(子供の発言の後に)その人たちはなんで悲しいの? (補助発問③)

えび。命をいただいているのに……。

『お父さん』。日本人を思って作っている 。

えびを作っている他の人たちもじゃない!

世界中の飢餓で苦しんでいる人々。

残すならそういう人たちにあげられる。

食べ物がなくて困っている人もいるのに平気で残すのはよくない!

主人公が流した涙は主人公だけのもの?(補助発問④)

いや!今出てきたみんなの涙!

主人公に自分自身を重ねて考えることを切り口として、えび、生産者、飢餓で苦しむ人々の気持ちなど、主人公の涙の裏側にある切実で深い思いに気付かせるための発問です。一人の気付きが全体の共有財産となるように発言を広げます。

発問3

本文に【私たちの大事な地球を救うため「もの」の大切さを真剣に考えてみませんか】とあります。食べ物以外でむだにしないようにできるものはありますか。

「もの」と「その現状」などについて総合的な学習の時間で詳しく調べていたことを発表しました。

発表内容

水。安全な水を手にできない人は世界で約6億6300万人にのぼるそうです。

プラスチック。日本でも年間9000トンものプラスチックごみが出ていて、海の生き物にも悪影響を与えているそうです。

石油。当たり前に使っているけど有限なのでいつかなくなってしまいます。

この他にも服、紙、電気、木、レジ袋など子供が総合的な学習の時間に調べたすべてのものを紹介しました。食べ物だけでなく、視野を広げて「ものを大切にする」ということについて自分の生活を振り返れるように導きます。

教師が教えるのではなく、子供自身が参画し調べたことを主体的に友達に発表できるようにしました。授業後半に位置付けることで、事前の学習に教材の内容が結び付き、ねらいとする道徳的価値への理解が深まります。