小4理科「季節と生物」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・原田佐吉

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・田村嘉浩

目次

単元のねらい

動物を探したり植物を育てたりしながら、動物の活動や植物の成長の様子と季節の変化に着目し、それらを関係付けて、身近な動物の活動や植物の成長と環境とのかかわりを調べていく。

そして、その活動を通して、身近な動物の活動や植物の成長と環境とのかかわりに関する理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力や生物を愛護する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ

(総時数 24時間)

季節と生き物(春)

(三次 7時間)

一次 1年間のかんさつ(2時間)

①春の生き物のようす

【春を見つけよう】

②1年間のかんさつの計画

二次 身近な動物(1時間)

①春の動物のようす

三次 身近な植物(4時間)

①春の植物のようす

②ツルレイシの種まき

③④ツルレイシの育つようす

季節と生き物(夏)

(二次 5時間)

一次 身近な動物(2時間)

①②夏の動物のようす

二次 身近な植物(3時間)

①夏の植物のようす

②③ツルレイシの育つようす

季節と生き物(夏の終わり)

(一次 2時間)

一次 身近な動物や植物(2時間)

①②夏の終わりの動物や植物のようす

季節と生き物(秋)

(二次 4時間)

一次 身近な動物(2時間)

①②秋の動物のようす

二次 身近な植物(2時間)

①秋の植物のようす

②秋のツルレイシのようす

季節と生き物(冬)

(三次 6時間)

一次 身近な動物(2時間)

①②冬の動物のようす

二次 身近な植物(2時間)

①冬の植物のようす

②冬のツルレイシのようす

三次 1年間をふりかえって(2時間)

①季節による生き物の変化のまとめ

②季節による生き物の変化の発表

単元デザインのポイント

『観察は1年間継続』

観察対象と記録方法を押さえ、子供に観察の見通しをもたせよう!

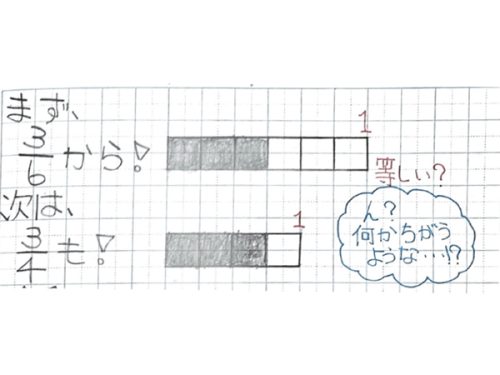

『変化を見逃さずに』

経時変化や季節ごとの変化に着目し、気付きや疑問をもたせよう。「問い」が生まれ、学びが主体的に!

見方 主として「共通性・多様性」

「共通性・多様性」というメガネで見てみよう!

共通性:「暖かい」→活動や成長は活発

「寒い」-→活動や成長は鈍い

多様性: 活動の時期や開花・結実の時期は生き物によってさまざまである。

考え方 動物の活動や植物の成長と季節の気温の変化とを「関係付けて」考える。

単元の導入はこうしよう!

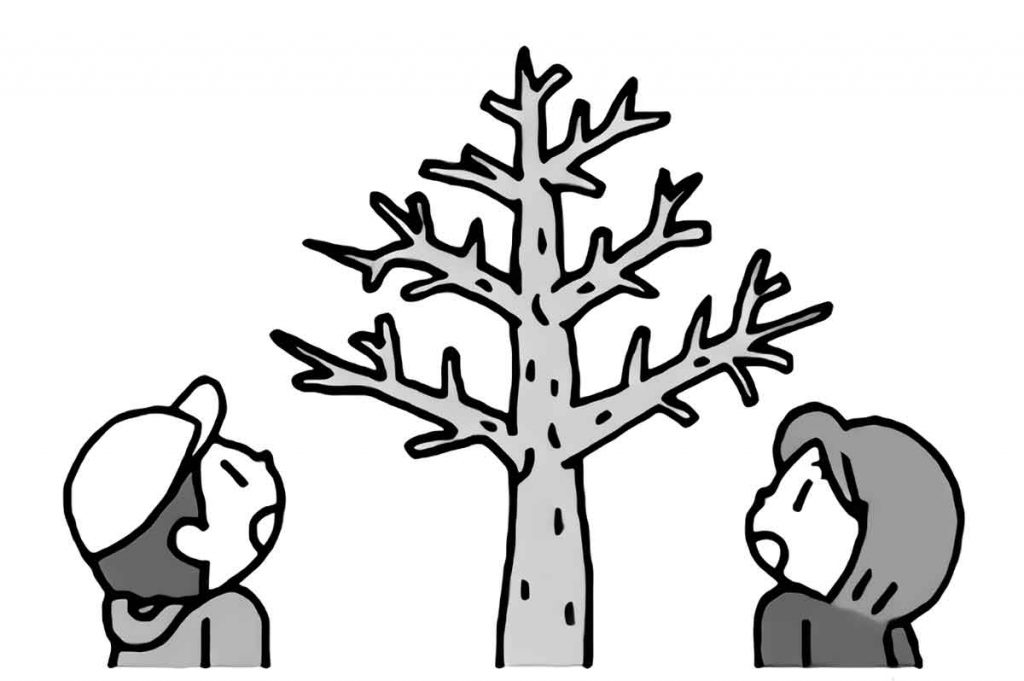

学校の近くの様子を撮影したものです。1月と最近とでは、どう違うかな?

冬は花も葉もないね。

動物は見えないね。

春になって、つぼみや花が増えてきたね。

鳥の鳴き声を聞いたよ。暖かくなってきたからかな。

季節ごとの生き物の「違いに目を向けて」

動物や植物の変化は暖かさと何か関係があるのかな? この後、どう変わっていくのか知りたい!

活動アイディア

資質・能力の育成をめざして!

季節による気温の変化や、動植物の様子が分かるように観察記録をまとめさせるようにしましょう。観察記録という事実に基づき、気温と動物の活動や植物の成長の変化を関係付けることで、根拠のある予想を発想する力や、より妥当な考えをつくりだす力の育成につながります。

授業の展開例

季節と生き物(春)第三次 1~4時

【自然事象へのかかわり】

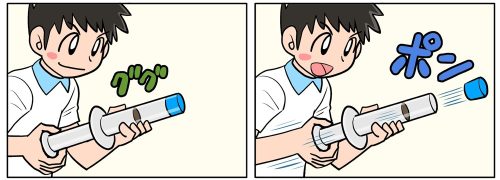

暖かい日が続くようになってきたね。

芽を出している植物もあるよ。

ツルレイシの種も芽を出すのかな?

イラスト/横井智美、たなかあさこ

『教育技術 小三小四』2019年4月号より