文章を主体的に精読し、叙述を基に分析、評価するという読みの授業【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #52】

静岡県は、国語の全国学力テストで毎年、良好な結果を示している自治体です。その静岡県の中学校国語教育研究会に依頼をしたところ、県の研究をリードする授業者の1人として、静岡市立城山中学校の長倉武郎教諭をご推薦いただきました。そこで今年、静岡市内で開催された同県の研究大会でも実践発表を行った長倉教諭に、単元・授業づくりの考え方と実践の事例を伺うことにしていきます。初回となる今回は、2年生の「動物園でできること」の単元について紹介していただきます。

長倉武郎 教諭

目次

なぜ筆者は動物園を「学びの場」として成立すると考えているのか

まず、5時間の単元のポイントについて長倉教諭は次のように話します。

「この説明的文章は、旭山動物園を例にしたお話なのですが、動物園には『四つの大きな役割』があるとしています。その中で動物についての『学びの場』であることが重要で、それは今の動物園にとってのウイークポイントであるとしています。しかし、一般的に子供たちにとって、動物園は動物を見る『楽しみの場』であり、『学びの場』であるという認識はありません。ここでは、なぜ筆者は『学びの場』として成立すると考えているのかについて読んでいくことになります。

そのときに、筆者は論旨を支える事例として『オランウータン』『ペンギン』『エゾシカ』という3つの動物を挙げており、それらが筆者の論を支える上での効果について考え、分析、評価するために、的確に文章を読んでいくという単元構成になっています」

では、5時間の単元の各時はどのように展開していくのでしょうか。

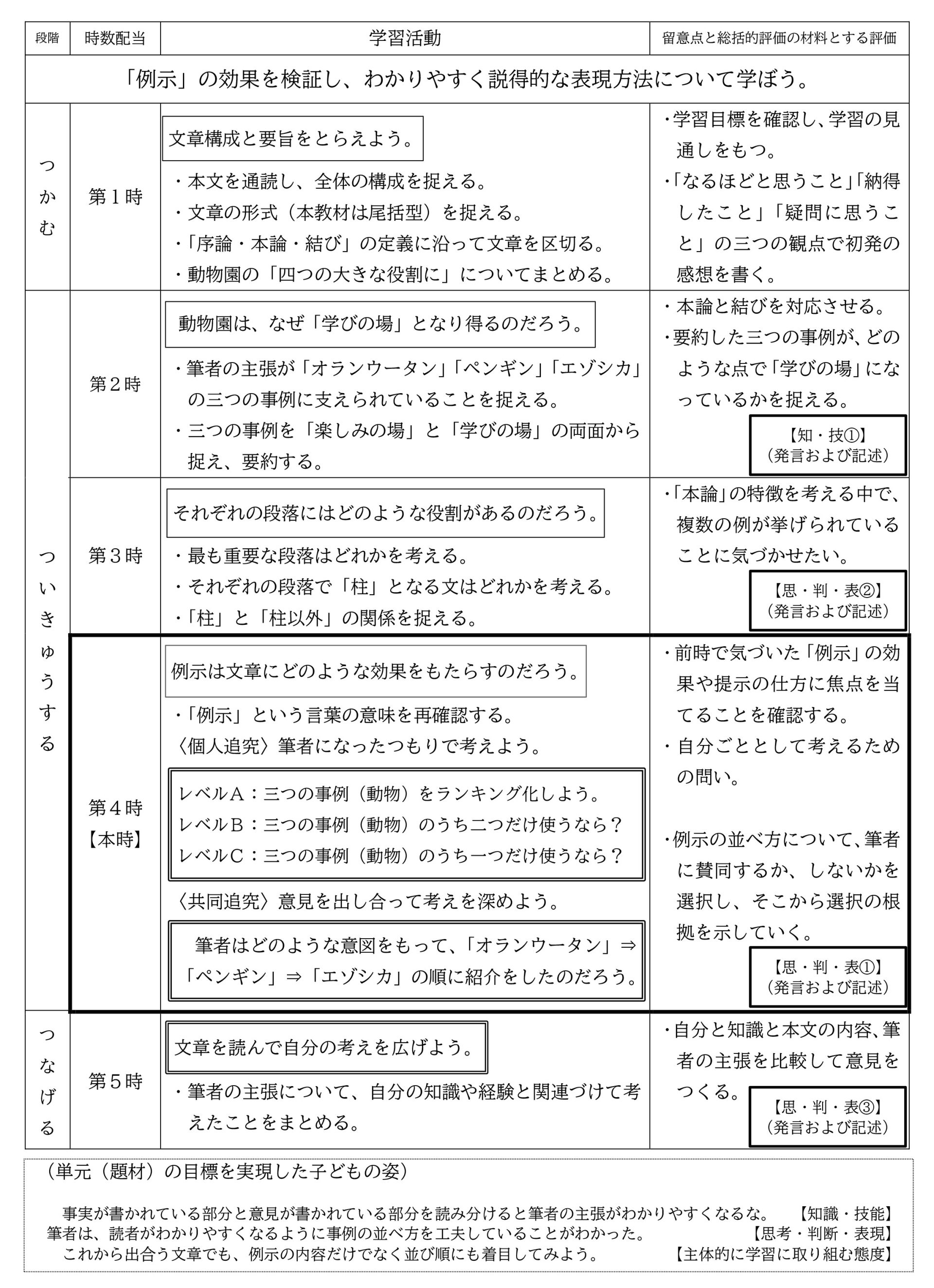

「まず1/5時は、本文を通読し、初発の感想を書きます。そして、小学校でも学習している文章構成について確認しながら、文章が尾括型の文章構成になっていることや、『はじめ・なか・おわり』として学習している『序論・本論・結び』で文章を区切ること、そして筆者が言う動物園の『四つの大きな役割』は何かをまとめていきます(資料1参照)。

次に、2/5時は、筆者の主張が3つの事例によって支えられていることを捉え、動物園のもつ『楽しみの場』と『学びの場』という役割の両面から捉えて、要約を行っていきました。

そして3/5時では、1/5時に『序論・本論・結び』という大きな構成を捉えていることを踏まえ、各段落の役割について考えていきました」

資料1 単元計画