【特別支援教育】授業づくり②「合理的配慮についての工夫」指導のポイントとアイデア

元文部科学省調査官監修による、特別支援教育の指導のポイントとアイデアです。今回は、〈授業づくり②「合理的配慮についての工夫」〉を紹介します。合理的配慮についての基本的な考え方や具体的な対応の仕方など、障害のあるなしにかかわらず、多様なニーズに寄り添いながら、すべての子供が安心して学べる授業づくりの工夫をお届けします。

執筆/山梨県教育庁特別支援教育児童生徒支援課副主幹指導主事・小林ゆかり

監修/元文部科学省特別支援教育調査官・加藤典子

白百合女子大学人間総合学部初等教育学科教授・山中ともえ

目次

特別支援教育 年間執筆計画

04月 児童理解①児童の状態の把握

05月 児童理解②個別の教育支援計画と個別指導計画の作成・活用

06月 児童理解③児童への具体的な対応

07月 学級経営①多様性を尊重する学級

08月 学級経営②学級内での人間関係づくり

09月 学級経営③集団指導と個別指導

10月 授業づくり①ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業

11月 授業づくり②合理的配慮についての工夫

12月 授業づくり③ICTの活用

01月 連携①保護者との関係づくり

02月 連携②校内連携

03月 連携③関係機関の活用

【解説編】

1 合理的配慮の提供

「改正障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、事業者や行政機関などに対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くためになんらかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、過重な負担のない範囲で対応することを行うこととしています。これを、「合理的配慮の提供」と言います。

合理的配慮の提供については、公立学校を含む行政機関などでは令和3年から、私立学校を含む事業者は令和6年から義務化されています。

2 学校における合理的配慮の提供

学校における合理的配慮の提供とは、障害のある子供が学校生活をスムーズに送ることができるように、学校に過重な負担のない範囲で必要な変更および調整を行うことです。これは、障害のない子供たちと同じように教育を受ける権利を保障するための取組です。

例えば、視覚に障害がある子供には拡大読書器を活用したり、聴覚に障害がある子供には筆談や視覚的な情報提示を活用したりするなど、個々のニーズに応じた配慮を行います。こうした配慮は、本人や保護者と建設的対話を通じて相互理解を深めながら、共に対応案を検討していくことが大切です。

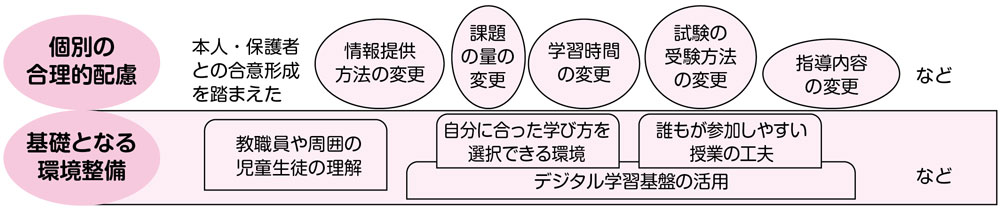

3 基礎的環境整備と合理的配慮

「基礎的環境整備」とは、「合理的配慮」の基礎となるものです。障害のある子供に対する支援について、法令に基づきまたは財政措置などにより、例えば、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、それぞれ行う教育環境の整備のことです。具体的には、以下のような取組が考えられます。

①ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用

・特別支援学校のセンター的機能の活用

・福祉・医療機関との連携による支援体制の構築

②専門性のある指導体制の確保

・特別支援教育に関する校内委員会の設置

・外部の専門家を活用した指導体制の整備

③個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成などによる指導

・保護者・関係機関と連携した個別の教育支援計画の作成・見直し

・学習の進度や特性に応じた個別の指導計画の作成・見直し

④教材の確保

・音声教材などの整備の充実

・児童生徒の実態に応じたICT機器の活用

⑤施設・設備の整備

・スロープやエレベーターの設置、トイレのバリアフリー化など

⑥専門性のある教員、支援員等の人的配置

・障害理解や支援方法など、教職員の専門性の向上を図るための研修実施

・特別支援教育支援員の配置

⑦個に応じた指導や学びの場の設定などによる特別な指導

・学習内容の理解度に応じた習熟度別指導の実施

・柔軟な教育課程の編成

⑧交流および共同学習の推進

・通常の学級と特別支援学級の児童生徒が一緒に行う授業の設定

・特別支援学校の児童生徒と地域の小中高等学校と一緒に行う行事や授業の設定

以前であれば、読み書きに困難があり、ICT機器を活用したい場合、機器を準備すること自体が合理的配慮でしたが、GIGAスクール構想の実現によって、1人1台端末の配備が行われたことにより、こうした機器の準備は「基礎的環境整備」に含まれるようになりました。また、教職員や周囲の児童生徒の理解も、基礎的環境整備に含まれます。

合理的配慮の内容は、基礎的環境整備の状況や技術の進展、社会情勢の変化などによって変わり得るものであり、基礎的環境整備と合理的配慮の提供を両輪として進めることが必要です。

(出典:中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理参考資料集)

基礎的環境整備は、障害のある子供だけでなく、すべての子供にとって「学びやすい学校づくり」につながります。教員として、子供たちの多様なニーズに寄り添いながら、安心して学べる環境を一緒につくっていきましょう。