子供の探究を真剣に考えていけば、教科連携はむずかしくない <中学校「総合的な学習の時間」探究のポイント> #02

前回は、愛知県岡崎市立新香山中学校の総合的な学習の時間(以下、総合学習)の実践の枠組みなどについて、石原昌仁教頭に話を伺いました。今回からは、各学年での具体的な総合学習の実践について、学年の総合学習担当(各学年のまとめ役)に話を聞いていきます。今回は、1年生の総合学習担当である岩瀬美瑚教諭に取材しました。

岩瀬美瑚 教諭

目次

小学校時代に何をやったか確認し、クラス全体でつながりをもてるようにする

岩瀬教諭は、まず中学校での総合学習のスタートとなる1年生での初めの授業の仕方について、次のように話します。

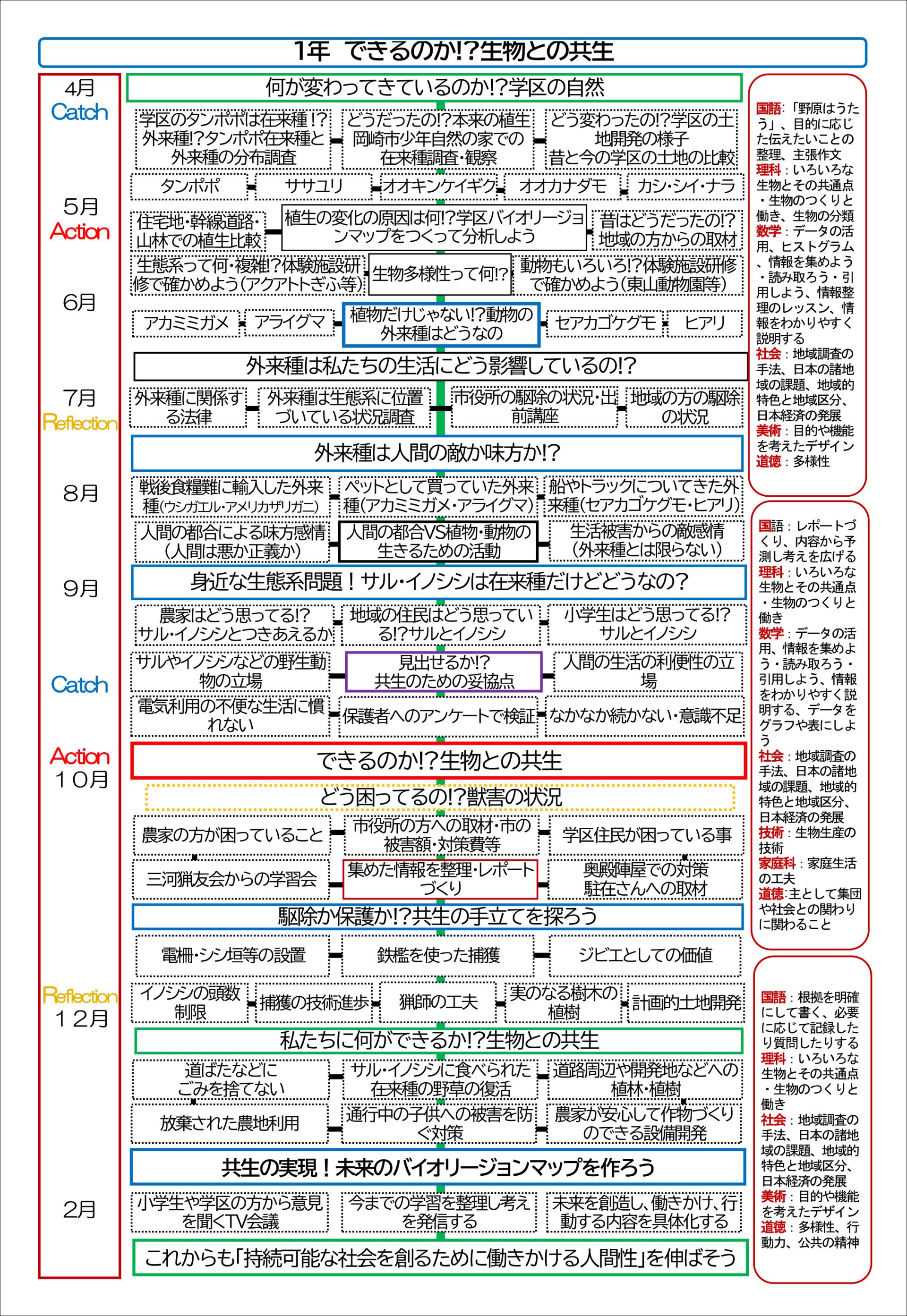

「年度当初の最初の授業では、オリエンテーションとして、過去の先輩方がどのように学んできたかを話し、『自分たちでたくさん意見を出し合って、みんなで進めていくんだよ』と話をしました。その上で、本校は2つの小学校から子供たちが入学してきて、学校ごとに取組が違うため、まず小学校時代に何をやったか聞いて確認し、クラス全体でつながりをもてるようにするとともに、取りかかりやすい身近なことから始めるようにしようと考えていきます(資料参照)。

2024年度は、学習の共通点を探したら、2校ともに“環境”をやったという話になりました。そこで、『じゃあ、私たちの身近な“環境”って何がある?』と問いかけたところ、子供たちからたくさんの意見が出て、『ザリガニ』とか『タンポポ』などが出てきたのです。ちなみに、私は理科の教員なのですが、『理科の教科書でも最初にタンポポが出てくるから、タンポポから調べてみようか?』と投げかけました。

そこからグループに分かれて地域に出て、地域に生えている在来種と外来種のタンポポの数を数えて調べていったのです。それを『バイオ・リージョンマップ』と呼んでいる1枚の地図に、外来種は赤色、在来種は緑色のシールを貼り込んで整理していきます。それを見て、『この地域には外来種が多い』『この地域には在来種がまだ残っているね』などと話合いをしました。

さらに同様の調査結果は10年以上前から残っているので、過去のマップと見比べ、『なぜ、この地域ではこの約10年間に外来種が増えてきたのか』といったことを話し合っていきました。実際に、子供たちからは『住宅地や高速道路のサービスエリアができて、環境が変わってきたからではないか』といった意見が出てきたのです。そこから、『外来種がこんなにいっぱいあっても大丈夫?』という話になり、『外来種が増えると生物多様性が守られないから、生物多様性を守るために私たちはどうしたらいいんだろうか?』という話になっていきました。

もちろん根本的な解決はむずかしく、『持ち込まない』とか『広げない』といった一般的な話で、1学期の学習を終えたのです。

ただここでは、実際に解決方法についての答えを出すことが目的ではなく、体験を通して、『自分たちで生物多様性を守っていかなければいけないね』という意識をもてればよいのです。実際に動こうと思っていたのは、地元にある自然体験の森で、12月に池干しを行うイベントのときです。そこで、生物の種を調べて在来種を残し、外来種を駆除する取組に参加させてもらうことが自分たちにできることだということで、1学期の学習を終えました。

【資料】2023年度、研究発表時の年間指導計画(今年度も基本は同様)

「獣害」から「共生や生物多様性を守るために何が必要か」へ

2学期には、『新香山中学校区で困っていることはない?』と投げかけることから始め、獣害について学習していきました。子供たちからサルやイノシシなどの獣害について意見が出たので、再び地域に出て目撃マップを作ることに取り組んだのです。実際には、実例が多いサルに絞り込み、地域の方の目撃情報、農作物の獣害情報、交通被害などをシールで色分けして、マップを作りました。

そこで、なぜこんな被害が起こるのか分析をする過程で、30年前、50年前の地図ではこの辺りは大半が山で、その後、山が切り開かれて、学校や住宅地ができた場所だということが分かります。ですから、昔はサルたちのすみかで、そこに自分たち人間が入ってきたということが分かるのですが、『だからと言って、人間が我慢すればいいというのではない』『サルを追い出すのではなく、共生しなければならないね』という話になっていきました。

しかし、自分たちにできることがなかなか見つからなかったため、外部(地域)の人を呼んで話を聞くことにしたのです。そこで話を聞いた上で、緩衝地帯となる場所を設定するとか、山を常に手入れしてサルのすみかの側に餌となるものを用意するといった、共生のための方法などを考えていきました。

そこから、獣害対策自体は自分たちにすぐにできることはないけれど、地域の生き物を守ることだったらできることがあるだろうということで、12月に池干しに参加しました。そこでは、ウシガエルは1匹しか見つかりませんでしたが、ウシガエルのオタマジャクシが大量に見つかりました。また、アメリカザリガニも増えていました。一方で、5年前の同じ池干しのときに、学校で一部を保護した、在来種のカワバタモロコは減っていました。

その活動後、対話しながら考え、1回の保護だけでは生物多様性は守られないので、『自分たちにできることをその都度、考えながら継続的に行動していくことが大切だよね』と考えていき、2学期の学習を終えました」

その後、3学期には地域のササユリがイノシシによる食害などによって減っていることについて調べ、2学期までの学習と合わせて、共生や生物多様性を守るために何が必要か考えていったと言います。