「個別ゴールに届いたといえる事象」を考えてみよう~中・高等学校の探究学習【課題研究】はこう進めよう⑧~

前回は、個別ゴールから逆算して研究のストーリーを描く考え方について述べました。今回は、その中で重要となる「この事象が確認できれば個別ゴールに届いたといえる」について、もう少し見てみましょう。

執筆/四天王寺大学教育学部准教授・仲野純章

【連載】探究のすすめ方 ~方法論編~ <中学校・高等学校>

過去の記事はこちらから!

◆中・高等学校の探究学習【課題研究】はこう進めよう①~考えを整理して、テーマを決める~

◆課題研究の実現可能性をチェックしよう! 中・高等学校の探究学習【課題研究】はこう進めよう②

◆先行研究をチェックして、研究テーマにストーリーをもたせよう! 中・高等学校の探究学習【課題研究】はこう進めよう③

◆研究テーマが決まったら、研究の道すじを考えよう─中・高等学校の【課題研究】はこう進めよう④

◆研究の「最終ゴール」を明確にしよう~中・高等学校の探究学習【課題研究】はこう進めよう⑤~

◆「やることリスト」を整理して、研究の全体像をつかもう~中・高等学校の探究学習【課題研究】はこう進めよう⑥~

◆個別実験・調査項目の中身を具体化しよう~中・高等学校の探究学習【課題研究】はこう進めよう⑦~

目次

個別ゴールと事象のつながりを考える

最終ゴールに向かう途中、個別ゴールを置くことで研究の中間地点を明確にできます。しかし、個別ゴールを決めただけではまだ不十分で、個別ゴールを達成したと判断できる「基準」をあらかじめ考えておくことが望ましいといえます。ここで設定するのが「期待される事象」です。つまり、「この事象が確認できれば個別ゴールに届いたといえる」という基準を明確にしておくことです。これにより、個別実験・調査をどのように具体化すればよいかがはっきりしてきます。

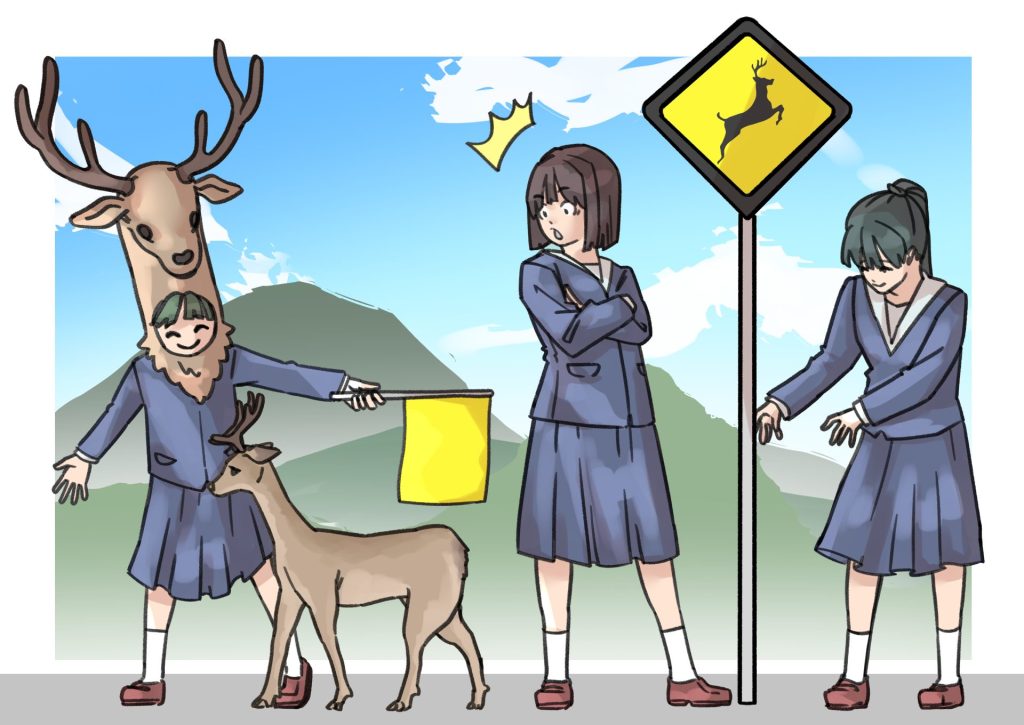

例えば、学校近くのある地点では、野生のシカの交通事故件数が突出して多いとします。そこで生徒たちは、その原因を突き止め、対策案を提案することを最終ゴールとした研究に取り組んでいるとしましょう。この研究を進める過程で、個別ゴールの一つとして「当該地点の交通量が多い時間帯を把握する」という課題を設定したとします。では、この個別ゴールに届いたと判断するためには、何を確認すればよいのでしょうか。少し事例が単純すぎたかもしれませんが、ここで確認すべき事象は明快です。「当該地点における時間帯ごとの交通量の変動」が分かれば、個別ゴールに届いたといえるでしょう。

事象の誤設定も学びになる

研究の初期段階では、全ての事象を正確に予測することは難しく、個別ゴールによっては、「この事象が確認できれば個別ゴールに届いたといえる」と想定した事象が外れることもあります。しかし、そうした“外れ”も決して失敗ではなく、研究を深めるきっかけとなります。最初に考えた事象が違っていたとしても、それを出発点に戦略を修正したり、新しい個別ゴールを設定したりすればよいのです。研究は一本道ではなく、むしろ曲がりくねった道を進むからこそ面白いのです。