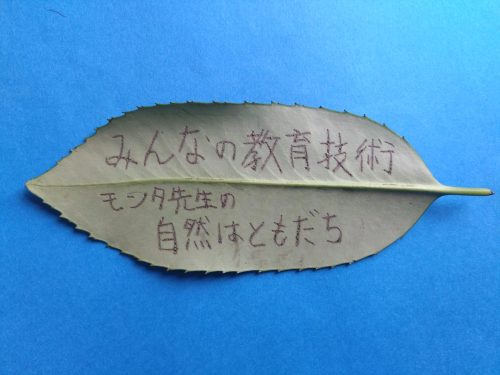

葉っぱに文字や絵がかける、タラヨウとアケビの葉で楽しい手書き体験をしてみよう!

タラヨウという木があります。葉の裏を、楊枝やクギ、硬いエンピツなどの尖ったもので少し力を入れて跡をつけると、文字や絵が浮かび上がってきます。また、タラヨウ以外にも、いろいろな植物で、同じように葉っぱに文字や絵がかけるものがあります。学校や公園の木などで、文字や絵がかける植物の葉っぱ探しをしたら、きっと楽しいことでしょう。

また、文字や絵を書くことで気持ちが落ち着き、集中力も増し、脳が活性化します。

デジタル時代に生きる我々にとって、良いことばっかりです。ぜひ、お試しください!

【連載】モンタ先生の自然はともだち #23

執筆/森田弘文

目次

タラヨウってどんな木?

タラヨウは、漢字では多羅葉と表記します。お寺や神社などによく植えられていますが、これは大昔のインドや東南アジアでお経を書くのに用いられた多羅樹(タラジュ)の葉と性質が同じだからだと言われています。本来の分布は静岡県以西に自生しているもので、西日本の近畿・中国・四国・九州地方の山野に普通に見られる常緑高木です。幅3~8cm、長さ10~20cmと比較的大きい葉が互生※します。肉厚な葉で、小さな鋸葉で縁どられています。

※互生(ごせい)=茎から葉っぱが左右互い違いに生えること。左右対象に生えるものは対生と言います。

タラヨウは、「葉書きの木」とも言われ、葉の裏を何かで傷つけると、その部分が黒くなる性質があります。これを利用して、文字や絵などをかくことができ、まるでマジックを見ているようです。

単純に面白いのですが、タラヨウ等の葉に文字を書く活動を通して、言葉というのは、人間がいろいろと物事をまとめながら考えたり、類推したり、感情を表したりするものであり、さらに、他の人とのコミュニケーションを取るときに必要なものであり、人間生活を営むための大切なツールであることにも気づいてほしいと思います。

昔の人は、葉の裏にいろいろな情報を記して、コミュニケーションを取ったと想像できます。実際に、戦国時代には忍者が敵方の情報伝達のために使用していたということも記録として残っているそうです。このようにして、「葉書きの木」と呼ばれるようになり、それが郵便で出す「葉書」の語源となっています。なお、1997年に郵便局の木として制定され、シンボルツリーとして、郵便局には植栽されている所もあります。また、実際に葉に住所を書き、投函すると宛名のところに着きます。筆者が書いたものや友人から頂いたものを紹介します。

どうして黒くなるのだろう? 文字が書けるのだろう?

葉に文字や絵が浮かび上がるというのは、葉を傷つけることにより、表面の葉肉細胞が破壊され直接空気と触れあい、タンニンという成分が酸化して黒ずむためです。リンゴをむいて、そのままにしておくと、表面が赤茶けてくるのも同じ原理です。リンゴの場合は、表面のポリフェノールが空気に触れて酸化し、変色します。

タラヨウの葉っぱだけに見られる現象でしょうか?

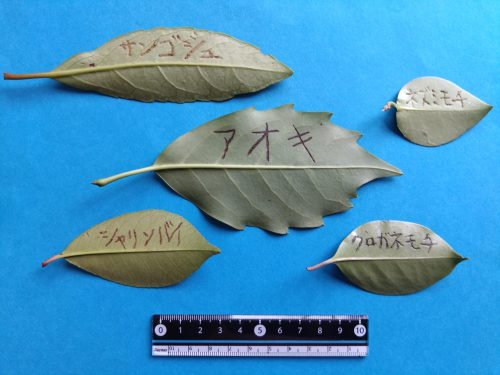

タラヨウはモチノキ科の常緑樹ですが、ほとんどのモチノキ科の植物には、このような反応が見られます。クロガネモチ、ソヨゴ、モチノキなどで実験したところ、やはり、同じような現象が確認できました。さらに、モチノキ科以外の他の植物ではどうかと考え、野山や公園でよく見られるいろいろな常緑樹49種で試してみました。その結果、23種の植物でも変化し、文字が書けることが確認できました。以下、その代表的な種を紹介します。

森田弘文(もりたひろふみ)

ナチュラリスト。元東京都公立小学校校長。公立小学校での教職歴は38年。東京都教育研究員・教員研究生を経て、兵庫教育大学大学院自然系理科専攻で修士学位取得。教員時代の約20数年間に執筆した「モンタ博士の自然だよりシリーズ」の総数は約2000編以上に至る。2024年3月まで日本女子大学非常勤講師。その他、東京都小学校理科教育研究会夏季研修会(植物)、八王子市生涯学習センター主催「市民自由講座」、よみうりカルチャーセンター「親子でわくわく理科実験・観察(植物編・昆虫編)」、日野市社会教育センター「モンタ博士のわくわくドキドキ しぜん探検LABO」、あきる野市公民館主催「親子自然観察会」、区市理科教育研修会、理科・総合学習の校内研究会等の講師を担当。著書として、新八王子市史自然編(植物調査執筆等担当)、理科教育関係の指導書数冊。趣味は山登り・里山歩き・街歩き、植物の種子採集(現在約500種)、貝殻採集、星空観察、植物学名ラテン語学習、読書、マラソン、ズンバ、家庭菜園等。公式ホームページはこちら。