社会に「活」きる情報モラル学習を実現!ベネッセ「企業コラボコンテンツ」活用のススメ【PR】

教科書で学ぶ内容と実社会の課題や仕事をつなげ、より子どもたちが”自分ごと”として捉え、探究できるようにしたい、という思いで生まれたのがベネッセコーポレーションの「企業コラボコンテンツ」。先生方の声を元に、企業・団体の取り組み活動を教材化しています。今回は岡山県警察提供の教材について、監修者の先生のコメントをまじえてご紹介します。

提供/ベネッセコーポレーション

【監修先生プロフィール】

田屋裕貴先生:相模原市立公立小学校教諭。日本道徳教育学会神奈川支部役員。日本道徳科教育学研究学会役員。著書『教師行動力〜振る舞いひとつで子どもの反応は大きく変わる!〜 』東洋館出版社。企業・団体コラボコンテンツ教材「岡山県警察」編の監修者。

▶情報モラル教育(提供:岡山県警察) https://bit.ly/3USU51N

目次

社会に「活」きる情報モラル学習を目指して

ここ数年で学校現場におけるICT環境は劇的に変化しました。一人一台端末の整備が進み、調べ学習や発表、グループ活動などに日常的に端末が活用されています。さらに、家庭においてもスマートフォンを持ち始める年齢は年々低下し、小学生の段階からSNSを利用している子どもも少なくありません。

学校で情報モラルを体系的に学ぶ前に、子どもたちがすでにスマートフォンなどの情報機器を「使い始めている」ケースが多く見られるため、正しい知識を持たないまま誤った使い方をしてしまい、トラブルに発展する事例も実際にあります。だからこそ、情報モラル教育の重要性はますます高まっているのです。

道徳科の学習指導要領においても「インターネット上のすれ違いを題材にした思いやりや礼儀の学習」等が示されており、単なるマナーやルールの暗記ではなく、他者を理解し、共感する力を育むことこそが現在の情報モラル教育に求められています。こうした背景を受けて、現場で子どもたちと向き合いながら情報モラル教育に取り組んでいる神奈川県公立小学校教諭の田屋先生にお話を伺いました。

田屋先生:これまでの情報モラル学習は聞いて終わりのインプット型で、実生活の中に活かすことは難しかったです。子どもたちが自分の生活に即して疑似体験をしながら考えを深めることが、社会で実際に役立つ学びにつながります。情報機器の操作と心の持ち方、その両方を大切にしていかなければなりません。

情報モラル教育は社会に「活」きる学びを通して、子どもたちが情報社会を安心して歩めるようにすることが大きな目的です。

現代的な課題を探究する学習展開への変容

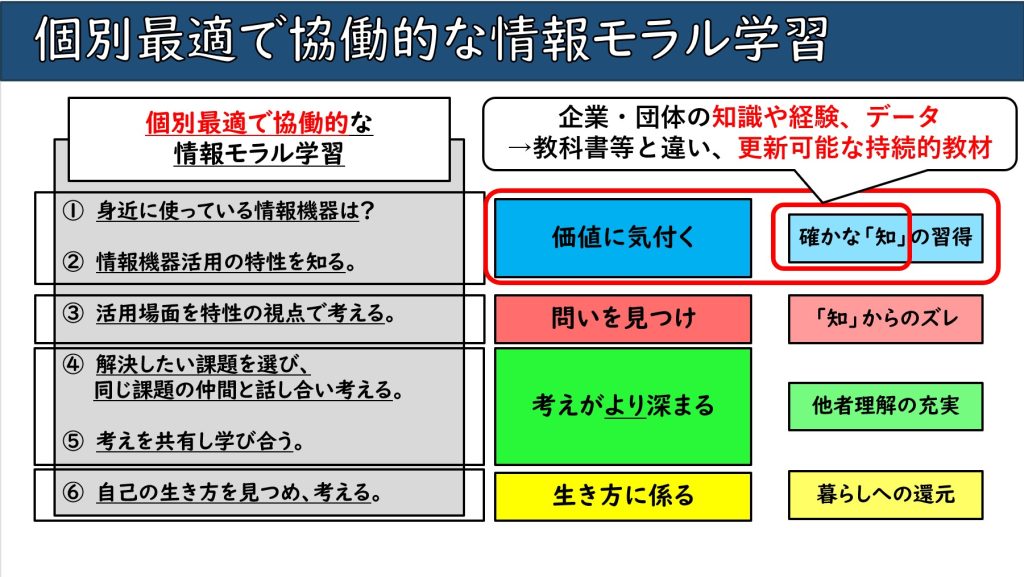

それでは、どのような授業が社会に「活」きる情報モラル教育となるのでしょうか。田屋先生は「個別最適で協働的な情報モラル学習」を重視しているというお話を伺いました。

田屋先生:授業では、まず情報機器のポジティブな側面を体感してもらうところから始めます。楽しい、便利、役に立つ――子どもたちは普段の生活で感じているインターネットやSNSの魅力を改めて言語化します。そのうえで「使い続けるにはどんな危険があるだろうか」と問いを投げかけ、課題に向き合ってもらいます。最後には「今後自分はどう使っていきたいか」を未来志向で考え、ポジティブな姿勢に戻ってくるように設計できるとベストです。

「個別最適で協働的な情報モラル学習」を実現した授業の流れの中で “確かな「知」の習得”と“他者理解の充実”に関する項目を中心にご紹介します。

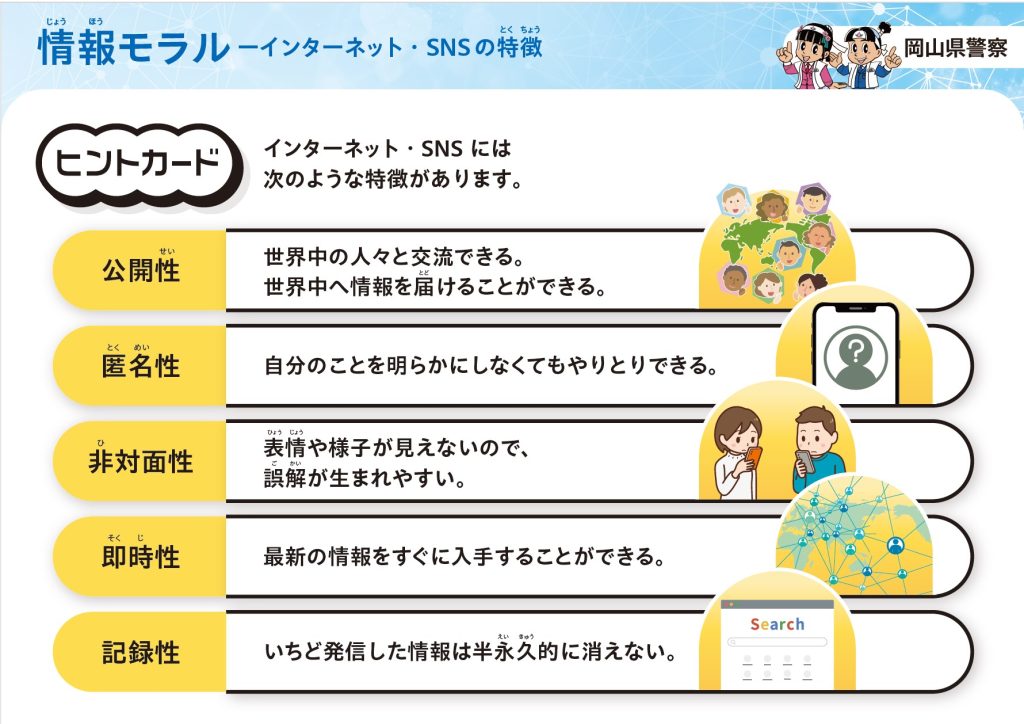

【ポイント1】確かな「知」の習得

“岡山県警察“提供という信頼性の高い情報がある確かな情報を授業素材にできるという点で、子どもたちに最新で正確な知識を提供できます。安全面について日々考えられている方の視点から見たインターネット特性というものを理解できるため、子どもたちの受け止め方に大きな説得力を与えます。警察という信頼性の高い機関の視点から整理された情報は、単に教員が用意した資料ではなく「専門機関からの情報」であることが、学びの真剣さを高めるのです。

田屋先生:教科書の情報は改訂タイミングでの更新になるため時間がかかりますが、企業・団体コラボコンテンツは新しいトレンドに即した学びが続けられる点が非常に大きな強みです。

また田屋先生は、今回授業スライドと併せてついてくるヒントカードは授業の冒頭に配付し、授業の中で使う・使わない判断も、すべて子どもたちに任せていたといいます。付録教材を解説し理解してもらうことよりも、子どもたちが持っている知識や経験を授業の中で活用発揮する場面をどれだけ作り出してあげられるかが大切なのです。

▶カードの一部をご紹介!インターネットやSNSの正しい使い方:https://bit.ly/4gnnpHH

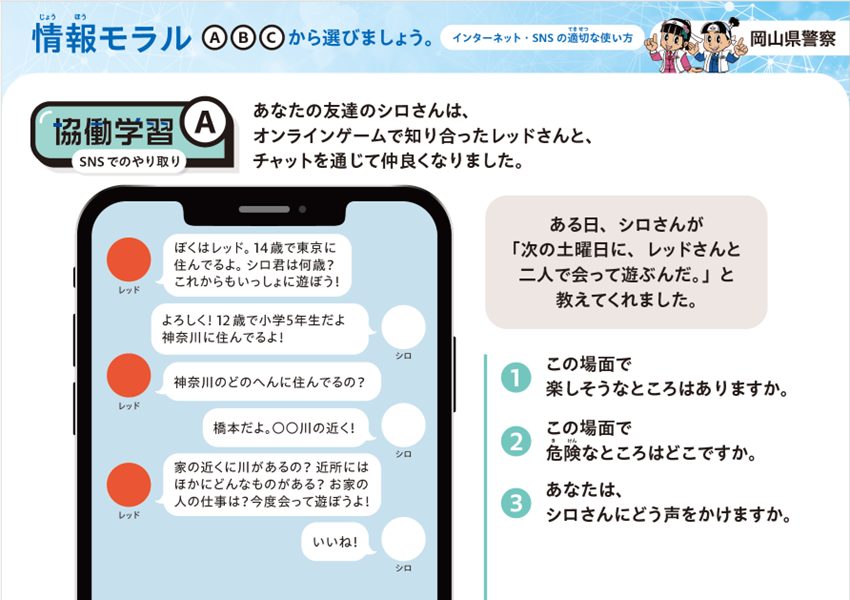

【ポイント2】他者理解の充実

授業では「SNSのチャット」「SNS投稿」「広告アンケート」といった、子どもたちにとって身近でリアルな3つの場面を提示。その中から自分が取り組みたい課題を選び、グループごとに対話し、楽しそうなところや危険なところ、声の掛け方などの検討を行います。

このプロセスは単に「正しい答え」を導き出すものではなく、仲間と対話し、意見を共有する中で「同じ場面でも見方が異なること」を実感します。情報の捉え方は一様ではなく、状況や立場によって多様であることに気づけるのです。1時間の授業の中で課題を自己選択し、子ども自身の経験や気づきを活かしながら考えをまとめ、その考えを仲間と共有し対話しながら学ぶという点が授業内に詰まっていることで、個別最適な学びと協働的な学びの両立を実現しています。

実際の授業の様子

実際の授業では、子どもたちが夢中になって学び合う姿が見られ、とくにスマホを持っている子と、これから持とうとしている子の間で、意見の違いが見られました。スマホを持っている子の方が、情報モラルについて学び始める前からスマホを持ち始めていることもあり、インターネットやSNSの危険性を感じていない部分がありました。一方で、持っていない子はご家族と常にそのようなお話をされているからか、危険性をよく知っていたとのこと。こうした違いもまた、協働的な学びを通して得られる他者の考えです。

授業の振り返りでは、喜びや好きといったポジティブな未来志向と共に、悲しみや恐れなどのリスクも知識習得していることが見えてきました。ただし、授業の最後には危険性も理解した上でインターネットやSNSをポジティブに捉えていた子が多く、約87%の子どもたちが「危険性を理解したうえで使いたい」という振り返りをしていました。

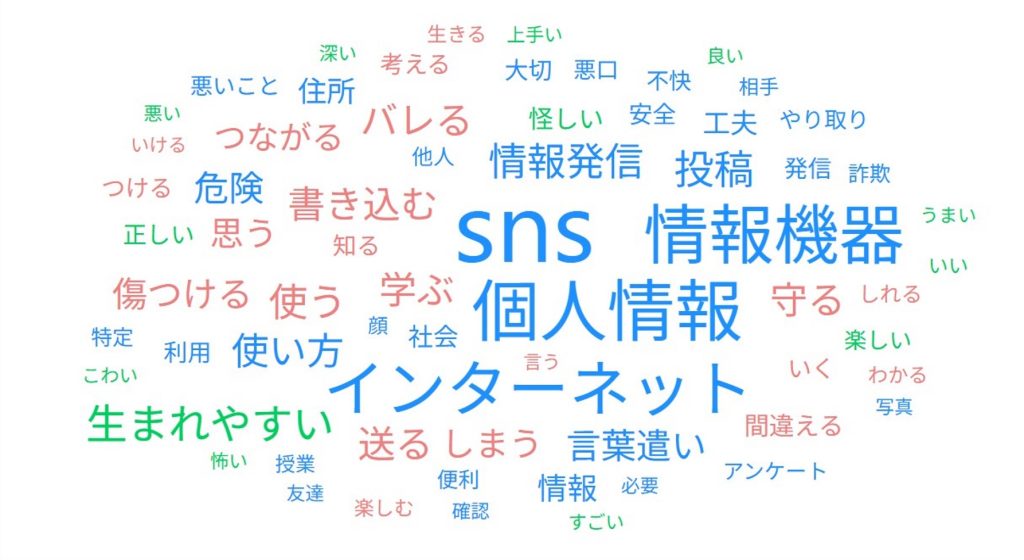

子どもたちのまとめから一部をご紹介します。

- 自分の個人情報を守る力も、私達には必要だと思いました。もちろん、悪いことをする人が100%悪いけど、そんな悪巧みに引っかからないように、自分の個人情報を守る力もSNSを使用するためには必須だなと思いました。

- たった少しの言葉でも個人情報がもれてしまうことを知り、これからは、オンラインで全世界の人とつながっているアプリをつかうとなったときには、今日学んだ情報発信をする際では危険なことと楽しいことを見分けて使いたいなと思いました。

- 個人情報がバレる投稿はしないように気をつけて、こんな発言をしたら相手は傷つかないかなど送る前に確かめ、楽しくやり取りをしたい。

ベネッセの「企業・団体コラボコンテンツ」とは?

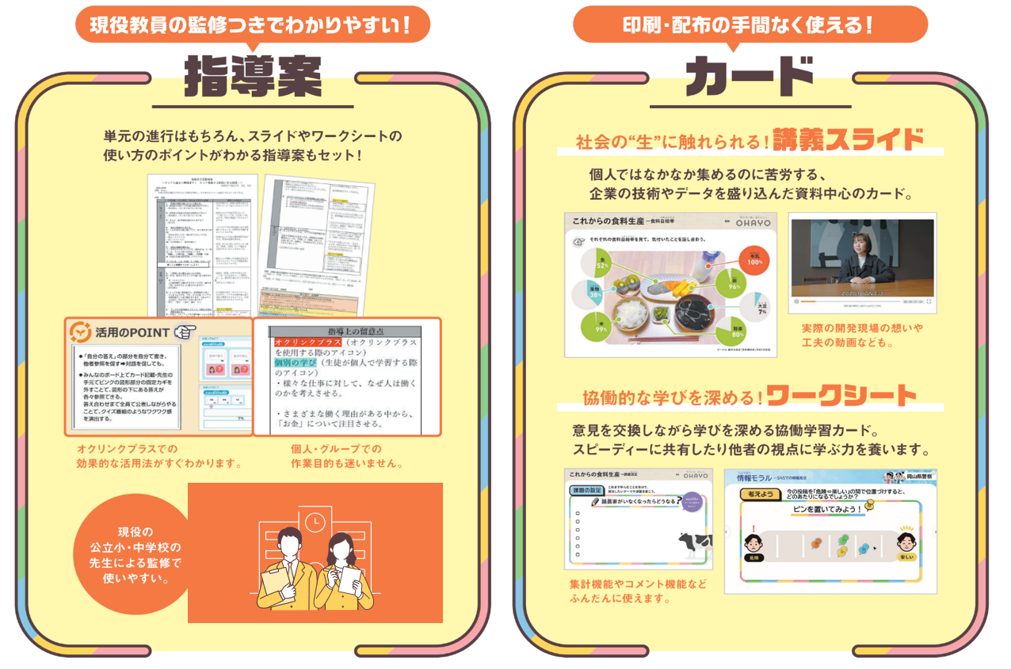

ベネッセコーポレーションの「企業・団体コラボコンテンツ」は、教科書で学ぶ内容と実社会の課題や仕事をつなげ、より子どもたちが”自分ごと”として捉え、探究できるようにしたい、という思いで生まれた事業です。ミライシードに寄せられた先生方のお声を元に、企業・団体の取り組み活動を教材化しております。

・授業案

・スライド教材

がセットになっており、先生方の指導計画に合わせて、1時間からでも自由に活用することができます。

▶企業・団体コラボコンテンツ専用サイト:https://bit.ly/4lI4V63

▶岡山県警察専用ページ:https://bit.ly/3HQfeXs

【岡山県警察より一言】

岡山県警察は、子どもたちが加害者にも被害者にもならないようにするため、「子どもたち自らの判断に基づき非行に走らない」を主眼に置き、規範意識の向上に向けて、岡山県内の学校で非行防止教室を開催しています。

今回、社会に「活」きる情報モラルについて、ルールを守ることや、注意すべきことを学び、子どもたちが安心して情報機器を活用することができるよう、ベネッセコーポレーションと協働して本教材を作成しました。

▶ミライシードとは:https://bit.ly/3IvIwKG

現代的な情報モラル学習は安全により良い情報社会を生きていくために必要な学習です。インターネットやSNSの良いところだけではなく危険性も理解した上で、“使わない”になるのではなく自分の中での「活」きる納得解を見つけ出し、未来志向で「使いたい」という文脈の振り返りを目指していくことが重要です。そのような情報モラル教育を実現するために、“確かな「知」の習得”の一環として岡山県警察提供の教材をぜひ活用してみてください。