小3算数「余りのあるわり算」指導アイデア《割り切れない場合の計算の仕方》

執筆/埼玉大学教育学部附属小学校教諭・下村怜史

監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、三郷市立立花小学校教頭・神谷直典

目次

年間指導計画

・かけ算

・時刻と時間

・わり算

・たし算とひき算の筆算

・棒グラフと表

・余りのあるわり算

・長さ

・暗算

・かけ算の筆算 1けた

・1万を超える数

・円と球

・重さ

・わり算や分数

・何倍でしょう

・小数

・分数

・三角形と角

・計算の順序

・式と計算

・かけ算の筆算 2けた

・そろばん

単元の展開(各時の主な学習活動内容)

第1・2時 割り切れない場合の計算の仕方(包含除) 14÷3

第3時 (本時)割り切れない場合の計算の仕方(等分除) 16÷3

第4時 割り切れない場合の除法の答えの確かめ方

第5時 問題に応じた商の処理の仕方(余りを考える問題)

第6時 まとめ

本時のねらい

余りのある等分除と包含除を、「余りのある除法」として統合的に捉えることができる。

評価規準

割り切れない等分除と包含除の違いを、既習の除法の仕方を基に考え、説明することができる。

本時の教材のポイント

子供たちは、除法について乗法九九を1回用いて商を求められることを学習しています。また、除法には〈1つ分〉の大きさを求める場合が等分除で、〈いくつ分〉の大きさを求める場合が包含除という2つの意味があることを理解しています。そして、等分除と包含除の2つの問題場面を比較する活動を通して、2つの場面を除法として統合的に捉えてきました。本題材の、余りのある除法においても、等分除と包含除の2つの意味を統合的に捉えることで、理解を深めていくことが重要であると考えられます。

そこで、本時の授業では、前単元で学習してきたときと同じように、余りのある「等分除」と「包含除」の問題場面を比較する学習を取り入れていきます。そうすることで、子供たちは単に計算するだけでなく、具体的な場面を想像し、具体物や図を用いながら問題解決に取り組むことで、余りのある除法にも、「等分除」と「包含除」それぞれの意味があることを再認識し、除法として統合的に捉えることができるようになります。

余りのある除法においては、包含除の場面のほうが、その意味を子供たちが理解しやすいです。例えば、「10個のクッキーを3個ずつ袋に入れると、何袋できて何個余るか」という包含除の場面では、余った1個のクッキーの処理を図1のように3つに分けて考えてしまうのは問題の題意に合っておらず、除法において、余りが出てくることを容易に理解できます。

一方で、等分除の場面、「10個のクッキーを3人で分けると、1人何個ずつで何個余るか?」という場合、余った1個のクッキーを図1のように分けるなど、子供たちが日常生活の経験に基付いて工夫して解決しようと考えることができます。これは、現実の場面に即して思考している価値ある姿ではありますが、余りのある除法において、余りの意味を曖昧にしてしまう可能性があります。そこで、本時の授業では、分割してしまうとそのもの本来の価値が失われてしまうような素材を扱うことで、等分除の場面においても「余り」が出てくることを理解することができるようにします。

このように問題場面を比較する活動を取り入れ、等分除においても余りが出てくることに必然性がある問題場面を提示したりしていきます。そうすることで、子供たちは単に計算するだけでなく、余りのある等分除が用いられる場面の数量の関係を、既習の除法の考え方を基に具体物や図などを用いて考えていくことができます。

本時の展開

16このビーズがあります。3こずつ使ってアクセサリーを作るとき、アクセサリーは何本できてビーズは何こあまりますか。

前の問題と同じように考えられるよ。

3×5=15、16-15=1になるから、式は、16÷3=5余り1。アクセサリーは5本できてビーズは1個余るよ。

そうですね。前回と同じような考え方ができますね。もう1問出します。

16このビーズがあります。3人で同じ数ずつ使ってアクセサリーを作るとき、1つのアクセサリーにビーズは何こ使えて、何こあまりますか。

さっきの問題と似ているけど、少し違うところがありそう。

式は、16÷3=5余り1になるよ。

同じ式になっていいのかな。

それでは、2つの問題の似ているところや違うところを説明していきましょう。

2つの問題の似ているところや違うところを説明しよう。

見通し

どのように説明していきますか。

ブロックを分けていき、分け方の違いを説明したいです。

図や式に表すと違いが見えてくるかもしれないよ。

それでは、自分なりの方法で説明してみましょう。

- ブロックなどの具体物を用いて説明する

- 式に表して説明する

- 具体物や式を用いて説明する

自力解決の様子

A つまずいている子

・問題場面と具体的な操作や図が結び付かない。包含除の問題場面と同じように考え、余りが除数よりも大きくなってしまう。

B 素朴に解いている子

・問題場面から具体的な操作や図を用いて似ているところや違うところを考えている。しかし、等分除と包含除の問題場面になっていることには気付かない。

C ねらい通りに解いている子

・問題場面から具体的な操作や図を用いて似ているところや違うところを考えている。乗法の式や図に表し、それぞれの問題場面が〈1つ分〉と〈いくつ分〉のどちらを求めているか理解している。

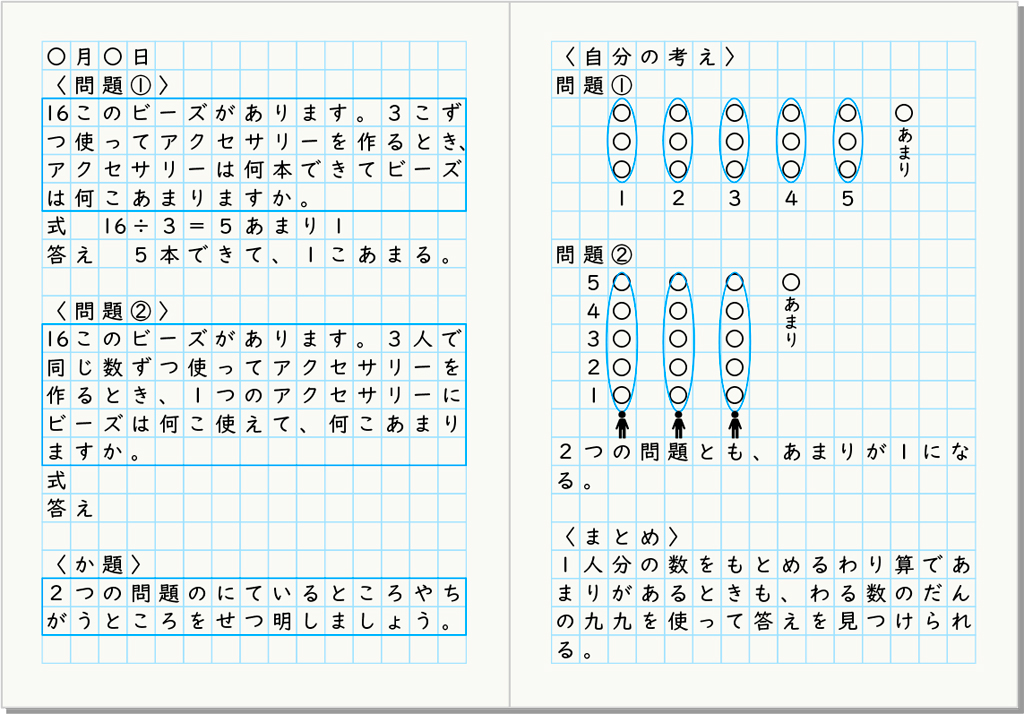

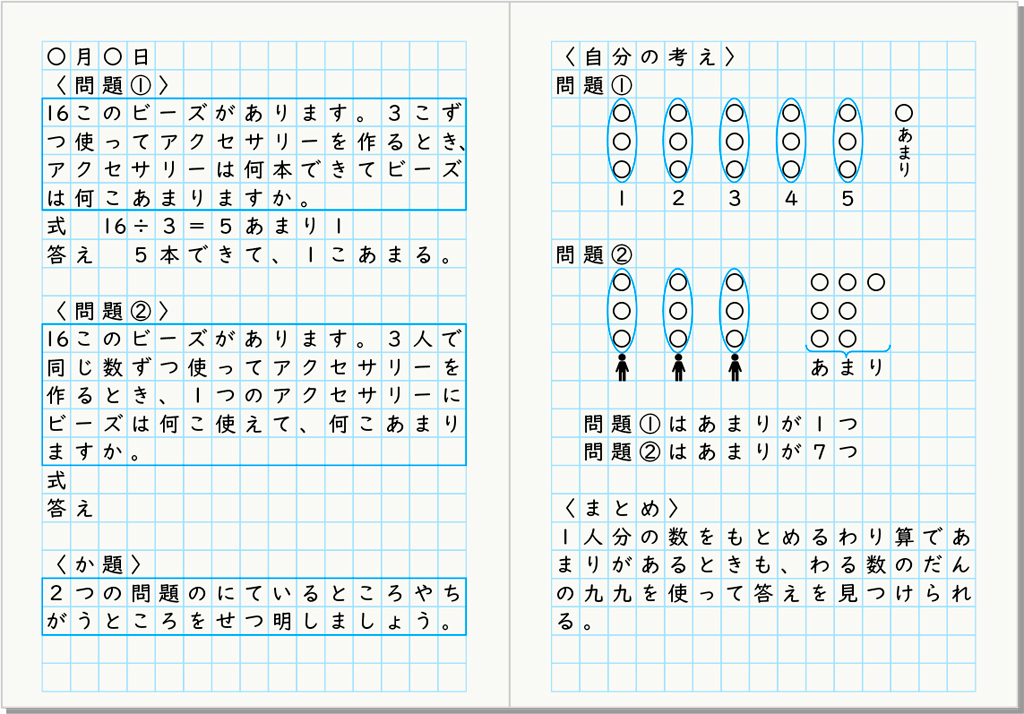

ノート例

B 素朴に考えている子

A つまずいている子

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

それでは、2つの問題について、みなさんがどのように考えたのか、似ているところや違うところを説明していきましょう。

構成/桧貝卓哉 イラスト/横井智美・やひろきよみ 図版作成/永井俊彦