小5国語科「秋の夕」全時間の板書例&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度版からの新教材、小5国語科「秋の夕」(光村図書)の全時間の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/東京都西東京市立けやき小学校校長・前田元

執筆/東京都板橋区立北野小学校・髙桑美幸

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元は、秋らしさを感じる言葉に触れたり、それを使って文章を書いたりすることを目指しています。また、児童が季語や季節を感じる言葉に親しむ態度を育てることもねらっています。

ここではまず「枕草子」を読み、そこに綴られている秋の風景を思い浮かべます。現代の私たちの感性と近いものやことを確かめつつ、清少納言のさっぱりとした文体の素晴らしさも感じ取ることができるでしょう。さらに教科書には、「月」に関するものに加え、秋が去っていくのを惜しむ言葉や俳句も紹介されています。四季の移ろいを実生活で感じる機会が少ない児童に、この単元を通してそのよさを味わわせ、豊かな言語生活へとつなげていきたいものです。

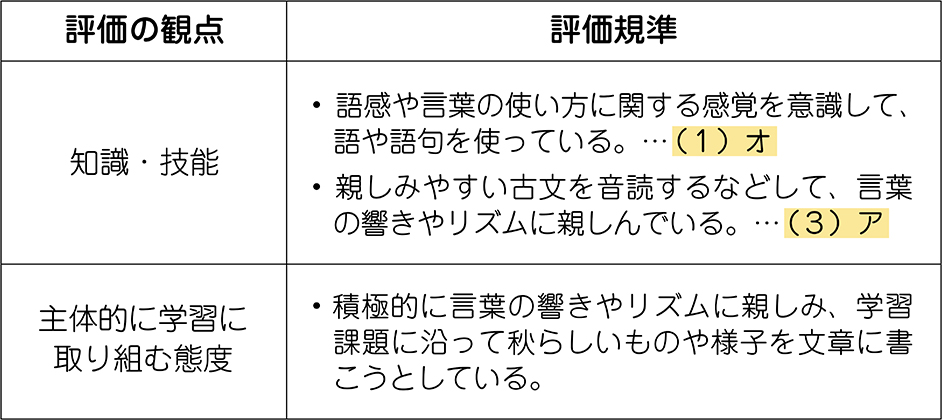

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元は、教科書44ページ「春の空」、86ページ「夏の夜」に続く学習です。年間を通じて同様の言語活動を行うことを想定しながら、ここでは翻作に取り組ませていきます。翻作以外にも、季節の詩歌を作ることも考えられるでしょう。児童の実態に合わせて選ぶことが大切です。

翻作とは、ある作品を基にし、それをなぞったり変えたりしながら自分なりの表現をする文章をいいます。ここでは「枕草子」を基に、「秋は〇〇。」という書き出しで文章を書きます。

ステレオタイプな「秋のよさ」を語るのではなく、児童一人一人がその感性を生かしながら身近にある「秋のよさ」を書き上げる文章となるよう指導したいところです。

4. 指導のアイデア

まずは教科書にある「枕草子」を音読し、その文体の瑞々しさや清少納言の感性に触れることを大切にします。先人が古来触れてきた四季折々の自然の美しさを思い浮かべながら、何度も音読することで、文章そのものの意味が正確には分からなくても、その表現に慣れ親しむことのきっかけになるでしょう。一方で、現代語訳を読み、その意味を確かめてから読むことも大切にしたいところです。今の言い回しとは違う表現を味わいながら、その響きや語感の良さを感じることもできます。

可能であれば、これまで学習してきた「春の空」や「夏の夜」とも関連させ、季節の移り変わりに思いを馳せる時間を設けてもよいでしょう。

また、この単元には「月」にまつわる言葉や俳句も紹介されています。理科の学習と関連させながら、科学的な月の見方と文学的な月の見方とを比較したり、あてられた言葉の意味を知り想像したりすることで、語彙の拡充をねらうこともできます。児童が日常生活と結び付けながら言葉を獲得することができるように、教室掲示をしておくことも有効でしょう。さらに、秋を惜しむ言葉も知ることで、一つの事象に対して色々な言い方があることに触れることもできます。

それらを通して、秋のしみじみとしたよさを児童が自分なりに見つけ、文章に書き表す活動を設定します。1時間の単元ではありますが、学んだことが児童の実生活とつながるようにしたいところです。

5. 単元の展開(1時間扱い)

単元名: 季節の言葉「秋の夕」

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!