研究授業にも!ベネッセ「企業コラボコンテンツ」活用のススメ【PR】

2学期を迎えると多くの学校では、研究授業に向けた準備が本格化していきます。しかし、「探究的な学び」や「個別最適な学びと協働的な学びの一体化」といった新しい教育のキーワードが研究テーマに設定されると、参考となる先行事例の不足や、質の高い教材・情報の確保といった課題に直面している先生方も少なくありません。

そうした現状を踏まえベネッセコーポレーションでは、「企業・団体コラボコンテンツ」を開発。教科書で学ぶ内容と実社会の課題や仕事をつなげ、より子どもたちが”自分ごと”として捉え、探究できるよう、ミライシードに寄せられた先生方のお声を元に、企業・団体の取り組み活動を教材化しています。

そんな、教科書の学びと実社会をつなぐ「企業コラボコンテンツ」の可能性について、実際に監修を手がけた2名の先生方に語っていただきました。多忙な2学期だからこそ活用したい教材の使い方について、現場の声をお届けします。

提供/ベネッセコーポレーション

【対談者プロフィール】

- 竹村輝将先生:岡山県公立小学校教諭。社会科を中心に、子どもたちの「なぜ?」を引き出し、学びを深める実践を数多く手掛ける。企業コラボコンテンツ「オハヨー乳業」編の監修者。

- 東山峻先生:東京都公立小学校教諭。新教科の立ち上げにも携わり、地域や企業と連携した探究的な学びを推進。企業コラボコンテンツ「ジブラルタ生命」編の監修者。

- 安藤さゆり(司会):ベネッセコーポレーション企業コラボコンテンツ担当。

目次

2学期に向けて、夏休みは研究授業の準備もタイヘン!

――早速ですが、多くの学校で研究授業が行われる2学期は、先生方にとってとくに忙しい時期かと思います。お二人はもうベテランでいらっしゃいますが、若手の頃に限らず、今でも研究授業で悩まれることはありますか?

竹村先生:やはり研究授業はいつになっても大きなテーマです。最近の傾向として、学校ごとの研究テーマが、学習指導要領で示されている新しい教育のキーワード、例えば「探究的な学び」や「個別最適な学びと協働的な学びの一体化」といったものが、そのまま設定されることが多いんです。

――なるほど。まさに今の教育に求められていること、ですね。

竹村先生:はい。本校でも「探究的な学びを実現するための授業づくり」が大きなテーマになっています。しかし、そうなると直面する問題があります。それは、参考にできる先行事例が少ないということです。結果として、従来の指導案を寄せ集めて、なんとなく形を整えるような、手探りの授業づくりになってしまいがち。これが大きな悩みです。

――新しいテーマであるがゆえの難しさですね。情報そのものが少ない、と。

竹村先生:それに加えて、探究的な学びを進めようとするならば、それを支えるための良い情報、つまりリソースが不足しているという点も、今まさに悩んでいるところです。

――小学校段階での探究は、まだまだ手探りの学校が多い印象です。先生方は、そうした質の良い情報をどのように集めていらっしゃるのですか?

竹村先生:社会科で言えば、著名な実践家の先生のウェブサイトを参考にしたり、文部科学省が出す資料を読み込んだりして、今のホットな情報を得るようにしていますね。

――そういった情報収集の時間は、日常的に確保できるものなのでしょうか?

竹村先生:いえ、厳しいですね。本当に日々の業務に追われてしまって……。ですから、夏休みなどの長期休暇にまとめて目を通すという先生が多いのが実情だと思います。

――やはりそうですか……。東山先生はいかがですか?

東山先生:竹村先生と非常に似ている部分があります。本校の研究テーマは「課題を自分事として捉える児童の育成」というものです。実は今年度から「おおたの未来づくり」という新教科が始まり、総合的な学習の時間(以下、総合)や生活科と関連させながら、探究的な学びをどう進めていくか、ということを研究しています。

――新教科ですか! それはまた大きな挑戦ですね。

東山先生:はい。この新教科は、民間企業や地域の方々と連携し、地域の課題を子どもたちが解決していく、という内容です。本校では総合の学習を年間70時間、一つのテーマで探究し続けるという、文部科学省が提唱する形で実践をしています。その中で悩みとして挙がるのは、やはり竹村先生がおっしゃったことと重なります。とくに、新教科の「おおたの未来づくり」は他の自治体で実践していないため、少しだけある事例を参考にしながら、手探りの状態で試行錯誤を繰り返しているのが現状です。

「やった感」で終わらせない!探究的な学びの課題設定の難しさ

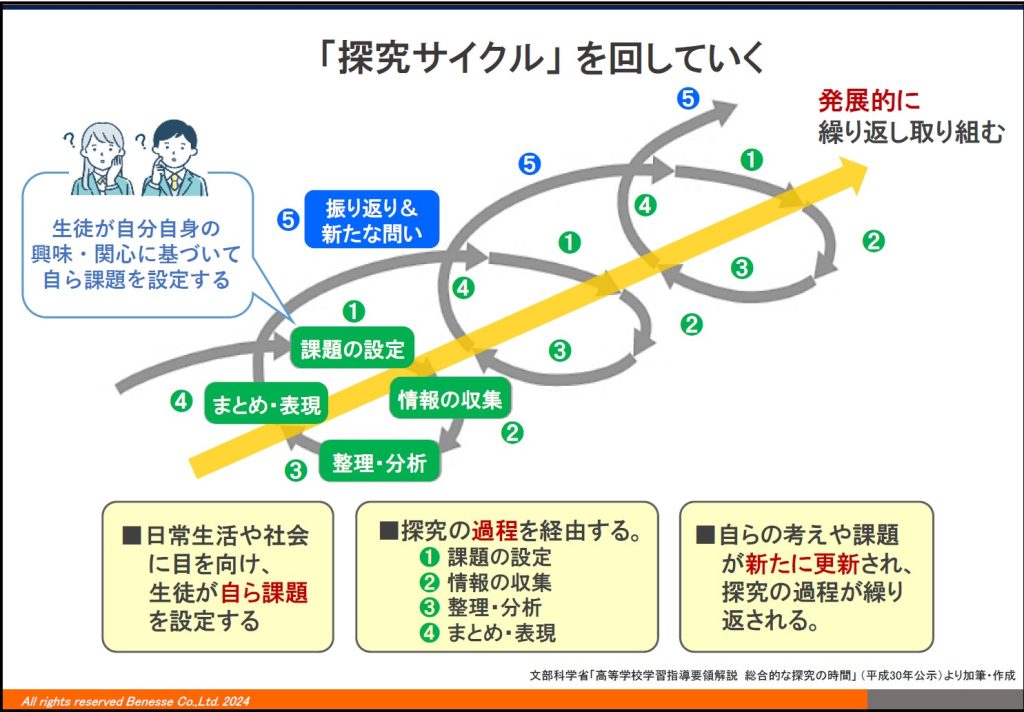

――研究授業で「探究的なテーマ」が入っていると、とくに難しいと感じる点はどのあたりでしょうか? 探究には「課題設定」「情報収集」「整理・分析」「まとめ・表現」といったサイクルがありますが。

東山先生:本校の場合ですと、圧倒的に「課題設定」の部分が難しいですね。「自分事として捉える」というのは言葉にすると簡単ですが、これを噛み砕くと、「自分たちの身の回りで、自分たちの力で変えられそうなこと」を見つけるということ。それを、子どもたちが熱量を持って取り組めるように、教師が計画を立てて意図的に導いていくのが、ものすごく難しいんです。

――なるほど。例えば「地球環境問題」のような壮大なテーマだと、自分事として捉えづらい、ということですね。

東山先生:まさしくそうです。テーマが大きすぎたり、興味が持てなかったりすると、子どもたちが設定した課題が、本当の意味での「課題」になっていない。だから、探究の途中で熱量が続かない。ここが一番の悩みであり、難しいところです。

――竹村先生の学校ではいかがですか?

竹村先生:本校でも同様の課題を抱えています。研究テーマの中に「『なんで?』を生む工夫を通して」という一節があるのですが、まさに子どもの内発的な問い、つまり心からの「なんで?」をどうやって引き出すかが、一番難しく、議論の中心になっています。

――お二人とも、探究の入り口である「課題設定」に最も難しさを感じていらっしゃるのですね。

竹村先生:はい。それに加えて、個人的に大きな問題だと感じていることがもう一つあります。総合の授業が増え、自分の考えをまとめたり発表したりする活動は格段に増加する一方で、全国学力調査の国語の結果を見ると、「話すこと・聞くこと」や「読むこと」の領域よりも自分の考えを記述する問題の正答率は低く3割にも満たないんです。

――それは興味深いですね。活動は増えているのに、学力に結びついていない、と。

竹村先生:そうです。これは、多くの学校で総合の時間が、本来連携すべき国語科などと分断されてしまっているからではないかと考えています。発表が目的化し「やった感」で終わってしまっている。あるいは、準備があまりに大変で、先生が「もう任せるから、なんとか発表して」という状態になってしまい、表現の力をきちんと育成できていない。教科横断的な視点で総合の学習が組み立てられていないのではないでしょうか。

教室と社会をつなぐ「外部連携」実施の負担を軽減させるには?

――近年、総合的な学習の中でも「外部連携」の重要性が指摘されています。学校の中だけで完結するのではなく、企業や地域といった外部の力とつながることには、どのような意味があるのでしょうか?

東山先生:外部連携には、探究のサイクルを質高く回すための重要な役割がいくつもあると考えています。

一つ目は、探究の入り口での「インパクトのある出会い」です。子どもたちが専門家である企業の方から直接話を聞いたり、本物の仕事に触れたりする体験は、教科書やインターネットで調べるのとは比べものにならないほどの衝撃があり、心からの「なんでだろう?」を引き出すきっかけになります。

図)探究的な学びはサイクルを繰り返すことで深まっていく。外部連携のメリットは、この「繰り返し」の質を向上させると東山先生は語る

二つ目は、探究の途中での「学びのブラッシュアップ」です。子どもたちが一度まとめた考えを専門家に見てもらう。すると、「その視点はなかった!」「ここが足りなかったんだ」という、子どもたちだけでは気づけない改善点が見えてきます。このフィードバックが、もう一度情報を集め直したり、分析し直したりする原動力になり、学びがらせん状に深まっていくのです。

――一度きりのサイクルで終わらせず、何度も回していくためのエンジンになるわけですね。

東山先生:そして三つ目が、探究の出口での「相手意識の醸成」です。発表する相手が先生やクラスの友達だけでなく、「あの企業の人に伝えるんだ」という意識が生まれると、子どもの目の色が変わります。「やった感」で終わるプレゼンではなく、「どうすればこの想いが伝わるだろうか」と、言葉や表現を必死で磨き始めます。この相手意識こそが、先ほど竹村先生が指摘された「教科横断的な学び」を、子どもたちが主体的に実現していく力になるのです。

竹村先生:全く同感です。探究的な学びは、教科の学習と違って明確なゴールが決まっていません。子どもたちの興味によって必要な情報は刻々と変わっていきます。そうなると、一人の教師が持っている知識や情報だけでは、もう圧倒的に対応できない。多様で質の高いリソースを提供できる専門家の存在は、不可欠だと感じています。

――それほどまでに重要な外部連携ですが、先生方が実際にやろうとすると、相当なご負担があるのではないでしょうか?

東山先生:はい。昨年度、実際に外部連携を進めましたが、ものすごく大変でした。まず、連携してくれそうな企業や地域の方を探し、アポイントを取る。そのやり取りは当然、勤務時間外になります。そして、こちらの教育的な意図を伝え、相手の協力できることを聞き出し、すり合わせていく。この調整に、かなりの負担がかかります。

竹村先生:本当にその通りです。だから、多くの学校では、毎年同じ方を呼んで、同じ内容で話してもらうという形が常態化してしまっています。負担感を考えれば仕方ないのですが、これでは時代に合わせた新しい学びにはつながりません。私自身も、子どもたちの学びの流れに合わせて、その都度、外部人材のリストから電話をかけまくっていましたが、休み時間や放課後を使っての連絡は、正直しんどいですね。

――そうした先生方の負担を軽減しつつ、外部連携のメリットを享受するために、私たちが提供しているのが「企業コラボコンテンツ」です。お二人は監修者として関わってくださっていますが、この教材にはどのような可能性を感じていますか?

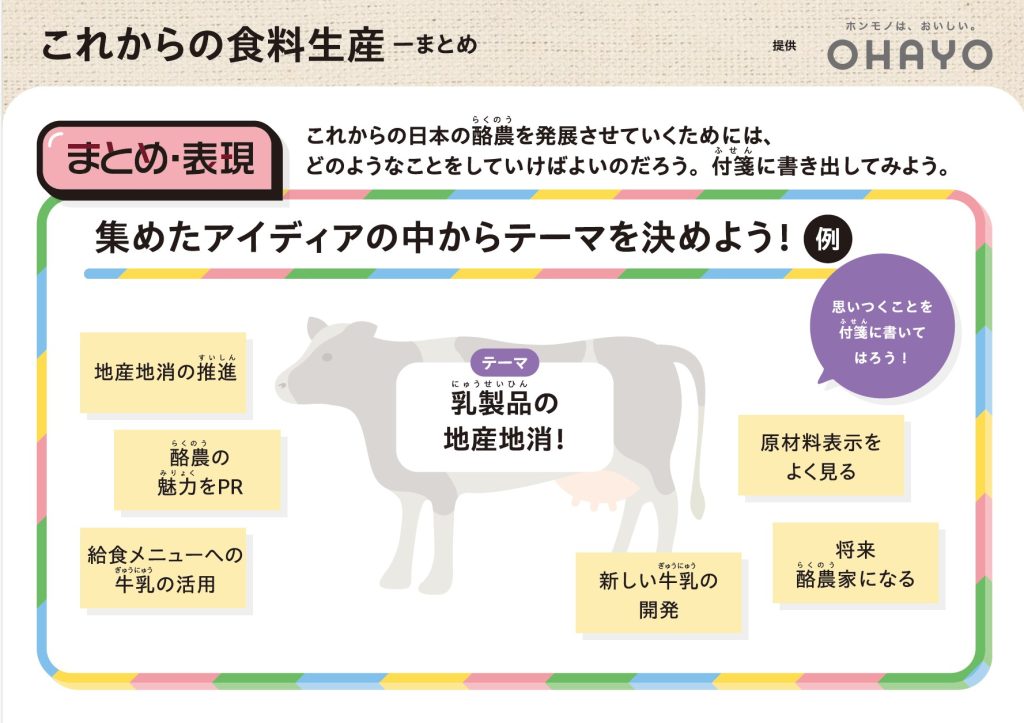

竹村先生:私が監修した「オハヨー乳業」編を例にお話しすると、このコンテンツには、大学の専門家のお話や、企業の開発担当者へのインタビュー動画など、一教員ではなかなか手に入れることができない多様な資料が含まれています。これは、探究の質を高める上で、間違いなく重要な起爆剤になります。課題設定から情報収集まで、子どもたちの学びを揺さぶる最高の資料だと感じました。

図)竹村先生が監修を務めた、オハヨー乳業とのコラボカード。

▶オハヨー乳業株式会社専用ページ:https://bit.ly/4kuZ8jl

企業コラボコンテンツが切り開く探究学習の新しい可能性

東山先生:企業と連携したくても、負担が大きくて呼べない、という学校現場の現状があります。この企業コラボ教材は、先生方が普段の授業にプラスアルファする形で、気軽に専門的な企業の知見を取り入れられる。探究学習への「最初の一歩」を踏み出すハードルを、ぐっと下げてくれる存在です。私は、監修者として、この教材が「これなら自分にもできそう」と思ってもらえるきっかけになるように、という想いを込めて関わりました。

――ありがとうございます。今後、この企業コラボコンテンツがどのようになっていくと、さらに先生方の助けになれるでしょうか?

竹村先生:今はまだコンテンツの数が限られていますが、これがどんどん増えていくと、教材が「モジュール化」されていくと思うんです。例えば、オハヨー乳業のコンテンツと、別の食品メーカーのコンテンツを組み合わせることで、より多角的な学びを先生方がデザインできるようになる。質の高い情報というブロックがたくさん集まり、先生がそれを自由に組み合わせて授業を作れるようになると、さらに良いなと思います。

東山先生:竹村先生のおっしゃる通り、まずは教材の選択の幅が広がることが最も重要だと感じます。ボリュームが増えれば、「うちの学校では、この教材を社会科ではなく総合で使ってみよう」といった、柔軟な活用も生まれるはずです。そして、その先の理想を言えば、オンラインでもいいので、企業の方と子どもたちが直接つながれるようなマッチングの仕組みができると、学びはさらに活性化するでしょうね。

▶企業・団体コラボコンテンツ専用サイト:https://bit.ly/4lI4V63

全部やらなくていい!「まず一部分から」始めてみよう

――最後に、この記事を読んでくださっている全国の先生方へ、企業コラボコンテンツを「こんなふうに使ってほしい」というメッセージをお願いします。

竹村先生:2学期からは、食料生産などを扱う単元が始まります。教科書の内容だけでも学習は成立しますが、このコンテンツを使うことで、教科書で学んだ知識を、具体的な企業活動と結びつけ、学習内容に圧倒的な現実味を持たせることができます。生産者のなり手不足や食料自給率といった、日本が抱える多面的な課題について、より深く考えるきっかけになるはずです。間違いなく児童の関心や意欲が高まると思いますので、ぜひ活用していただきたいです。

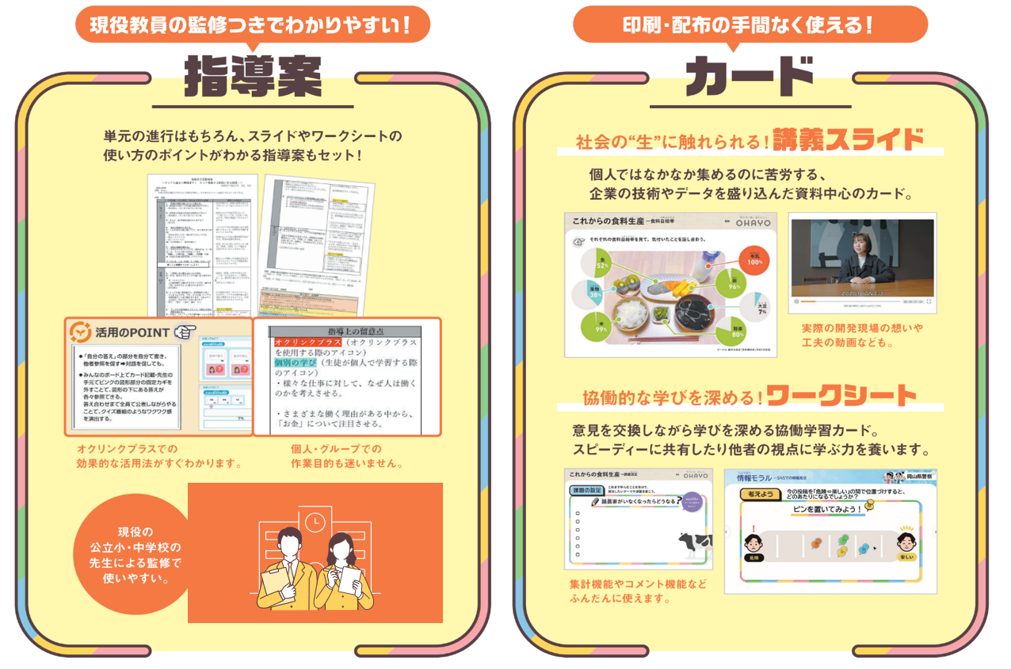

東山先生:竹村先生もおっしゃっていましたが、教科書の学びをより良くするための一つの材料として、この教材を捉えていただければと思います。そして、一番お伝えしたいのは、「全部やろうとしなくてもいい」ということです。コンテンツの量が多いものもありますが、「この1時間の、この部分だけ使ってみよう」という形で、部分的に取り入れるだけでも、授業は格段に充実するはずです。

――「まずは一部分から」というのは、忙しい先生方にとって、とても心強いメッセージですね。研究授業でも取り入れやすそうです。

東山先生:はい。「探究学習って何から始めたらいいんだろう」「ICTとどう組み合わせればいいの?」と悩んでいる先生にこそ、この指導案付きの教材を、気軽に、そして不安なく使ってみてほしい。それが、子どもたちの新しい学びの扉を開く、確かな一歩になると思っています。

――お二人とも、本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。

図)1学期も終盤のお忙しい中お話を聞かせてくださった先生方

ベネッセの「企業・団体コラボコンテンツ」とは?

ベネッセコーポレーションの「企業・団体コラボコンテンツ」は、教科書で学ぶ内容と実社会の課題や仕事をつなげ、より子どもたちが”自分ごと”として捉え、探究できるようにしたい、という思いで生まれた事業です。ミライシードに寄せられた先生方のお声を元に、企業・団体の取り組み活動を教材化しております。

・授業案

・スライド教材

がセットになっており、先生方の指導計画に合わせて、1時間からでも自由に活用することができます。

▶企業・団体コラボコンテンツ専用サイト:https://bit.ly/4lI4V63

▶オハヨー乳業株式会社様専用ページ:https://bit.ly/4kuZ8jl

▶ミライシードとは:https://bit.ly/3IvIwKG

2学期は、先生方にとって心身ともに負担の大きい時期です。しかし、そんな多忙な日々の中だからこそ、子どもたちの目を輝かせ、学びを深める「企業コラボコンテンツ」のようなツールが、先生方の力強い味方になるのではないでしょうか。

まずは、教材サイトを少し覗いてみてください。そして、使えそうな部分を一つ、試してみてください。その小さな一歩が、先生ご自身の授業づくりを、そして子どもたちの未来を、より豊かに変えていくはずです。