よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第7回 備忘と情報発信の基本

教育委員会の指導主事にとっての情報発信は、単なる「通知」に留まりません。学校現場とともに、よりよい教育を築いていくための「対話の窓口」とも言えます。「窓口」としてうまく機能させるためには、発信内容に気を配るだけでなく、タイムリーで継続的な、しかも間違いのない発信が必要になってきます。今回はそうした発信を可能にするポイントと仕事術についてお話しします。

西村健吾(にしむら・けんご)

1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。

1分で分かるダイジェスト動画(試験運用中)

※動画は生成AIを利用した「NoLang」にて作成しました。

目次

備忘徹底が重要

多忙な業務における「記憶頼み」の危うさ

指導主事は、学校訪問、研修の企画・運営、教育方針の立案、教育長や校長への助言など、幅広い専門的な業務を担っています。さらに、面談したり交渉したりする相手は、役所や学校の人に留まりません。企業の方や議員など、多岐にわたります。

そうしたやりとりが同時並行的に進行し、日々の業務量の多さに忙殺される中で、「これはあとでやろう」「頭で覚えておこう」といった構えでいると、仕事や約束事を失念してしまうリスクが高まります。これを回避するためには、「記憶」ではなく「記録」による備忘が不可欠です。まずはこのことを、しっかりと肝に銘じておきましょう。

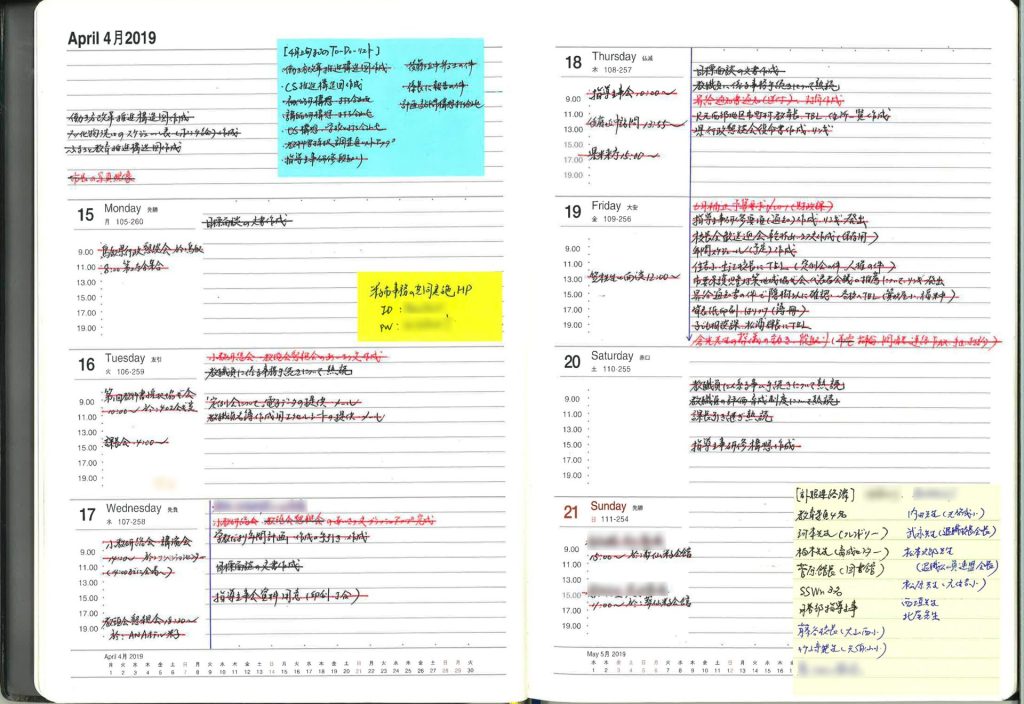

ゆえに、指導主事には写真のようなシステム手帳が必須です。デジタル機器は、即時にメモを取ったり修正の履歴を残したりする点で、紙(アナログ)の手帳には劣ります。必ず購入し、常に携行するようにしましょう。

信頼を築く基盤

備忘の習慣は、信頼関係を築く上でとても重要です。学校訪問の場合であれば、以前の訪問時に話した内容や、学校側が訴えていた課題をきちんと記録し、次の訪問で「前回、○○のことをご相談いただきましたが、その後いかがでしょうか」と話せる指導主事は、信頼される存在になります。

もちろん、こうした対応が必要なのは、学校との関係だけではありません。相手が誰であっても、やりとりを記録し、信頼されるように努めることが大切です。

組織としての継続性を保つ

備忘とは単なるメモ書きではなく、自分以外の人が見ても理解できる記録であることが理想です。

例えば、ある学校への指導内容や助言、会議での発言内容、教育長からの指示などを記録に残すことで、引き継ぎや説明業務にも対応できます。当然のことながら、指導主事の担当業務は永続的なものではありません。異動だってあります。そのため、担当者が代わっても業務の流れや課題の経過、対応の履歴が把握できるようにしておく必要があります。

備忘の徹底は「属人化(特定の個人に依存した業務)」を防ぎ、教育委員会としての継続性を保つ手段でもあるのです。

自らの成長と振り返りに

記録をとることは、自身の判断や行動を後から振り返ることにも役立ちます。このことは、自己の専門性を高めるうえでも大切な営みです。

また、時間が経ってから「なぜあのような判断をしたのか」と問われた際にも、記録があれば冷静に根拠を説明できます。

備忘ノートの活用

システム手帳とあわせて携行したいのが「備忘ノート」。これは、「メモ+To Doリスト」のような役割を持ったノートです。

指導主事の目の前には、膨大な情報がとめどなく流れてきます。その場でつかまえなければあっという間に忘却の彼方です。そうならないように、流れてくる膨大な情報をその都度「備忘ノート」にメモし、整理する癖をつけましょう。

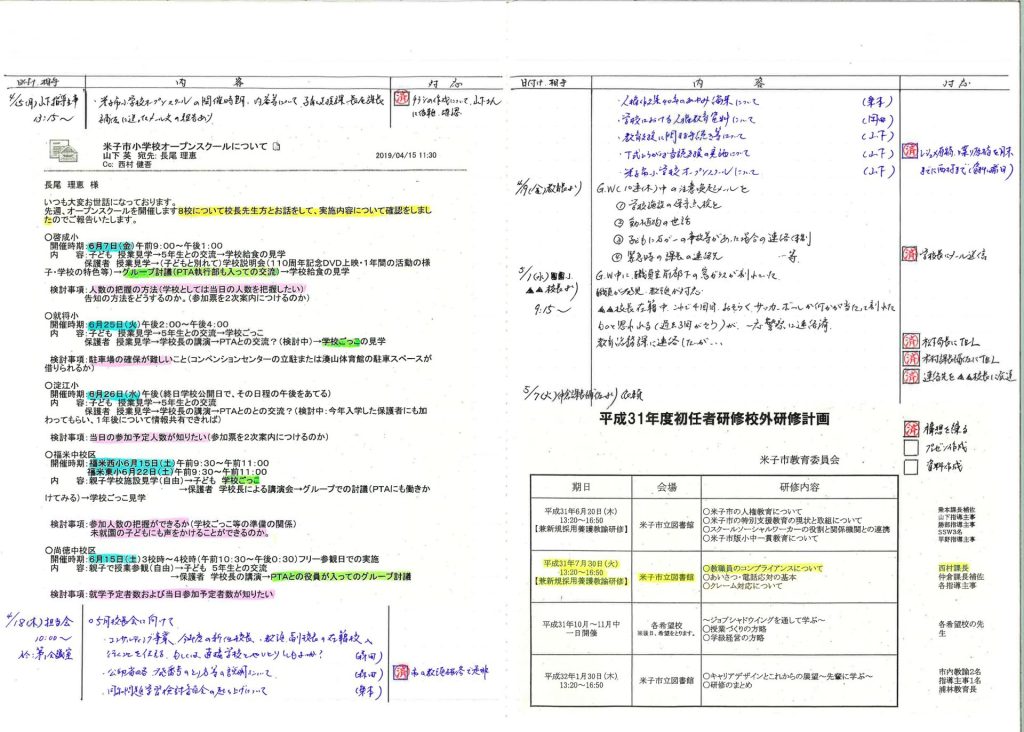

例えば以下に例を示したように、左側に「日付と相手」、中央に「内容」、右側に「対応」を書く欄をセパレートしておきます。そうすれば、後から見たときに一目で案件が一覧できます。

また、対応すべき案件が生じた際には、「対応」の文頭に印をつけておき、対応が済んだら判子を押すような「To Doリスト的ルール」を自分に課せば、既決・未決が一目瞭然です

情報発信の意義

教育委員会の情報発信は、単なる広報ではなく、地域全体を巻き込んだ教育の協働体制づくりの一環です。「正確」「丁寧」「双方向」の姿勢で発信を続けることで、信頼と協力の基盤を築くことができます。

積極的に情報発信することで、学校や地域住民が教育行政の方向性や背景を理解しやすくなり、信頼関係の構築につながります。とくに学校との密な情報共有は、教育委員会と学校現場との間の信頼と連携を深めます。施策や研修、方針の背景などを丁寧に伝えることで、現場にとっても納得感を持って取り組みやすくなります。

情報発信の意義をまとめると、おもに次の4点となります。

- 教育施策の理解と信頼を高める

- 住民参画と協働の促進

- 学校現場の支援と一体感の醸成

- 誤解や不安の予防

情報発信の方法

かつて、情報発信と言えば紙媒体がほとんどでした。今では、Webサイト・SNS(X・Facebookなど)・メール配信など、様々な媒体が生まれています。

それでも、紙媒体による情報発信は今でも有効です。一覧性がありますし、デバイスを選ばないので、いつでも見ることができます。とはいえ、印刷して紙として配布するのでは、様々なコストが掛かってしまいます。

私が教育委員会にいたとき、「学教だより」という「教育委員会通信」を発行していました。おもな読者は、各学校の管理職をはじめとする先生方です。時事的な情報や市全体に関わる課題など、タイムリーに伝えることができました。印刷して送付するのではなく、PDFで送っていましたが、各学校では端末上で見るだけでなく、必要に応じて印刷して読んでもらう場合もあったようです。

10月にオンラインセミナー開催決定!くわしくは下記バナーをクリック

管理職との関係がうまくいく!5つの習慣と内緒の裏ワザ(俵原正仁×西村健吾)|小学館せんせいゼミナール

自分、同僚、そして子どもたちの幸せに直結する「管理職との良い関係」の築き方を俵原先生・西村先生と一緒に考えてみませんか?

開催日時:2025/10/11(土) 19:00~21:00 ※2週間の見逃し配信つき

受講料:3,500円(おひとり)

詳細・お申込:https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/021kdfmps5i41.html