理科☓アートの面白さ! 葉っぱスタンプで遊びながら、子どもたちの探究心を育てよう【モンタ先生の自然はともだち】

生き物を観察し、それぞれに固有の形があることをとらえられるようになること。それは理科の授業において、とても大切なことですね。これを意識できるようになると、子どもたちの探究する気持ちはどんどん育っていきます。さらに、そこにアート的な楽しさも加味できると、子どもたちは夢中になること間違いなし。そんな指導のアイデアをご提案します。

【連載】モンタ先生の自然はともだち #17

執筆/森田弘文

目次

多様性ある葉っぱの形状について知ろう!

第3学年理科の学習指導要領では、

「児童の身の回りに見られる様々な生物の色,形,大きさなどに着目して,それらを比較しながら,身の回りの生物の特徴を調べる」

とあります。これは、児童が生活していく中で、たくさんのいろいろな生き物を調べることの意味や価値について言及しています。また、

「これらの活動を通して,差異点や共通点を基に,生物の姿についての問題を見いだし,表現するとともに,生物にはそれぞれに固有の形態があることを捉えるようにする」

となっています。

この学びに最適なものはなんでしょう? 筆者はズバリ、葉っぱだと思います。手に入れるのがカンタンですし。葉の大きさや形の多様性などはもちろん、葉の周りの様子や、脈の走り方など、植物はいろいろな様相を見せてくれますので、子ども一人一人がそれぞれ自分なりの観点で、多様な植物の葉の面白さに気付くことができるでしょう。

こうした発見により、次の学習への出発点となり興味・関心を高めるようになります。

この活動は非常に簡単にできるため、アート的な楽しさを加味するだけの余地があります。理科的探究の視点と、図工的自己表現の視点の両方が育てられると言えます。

ぜひ、子どもたちと一緒になって、楽しく取り組んでみましょう。

ポイントは葉っぱの裏面を使うこと!

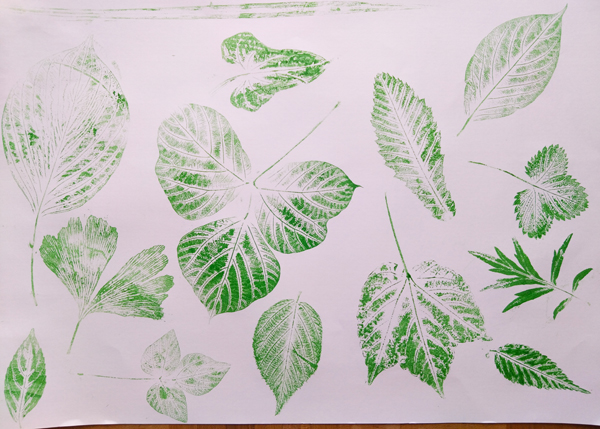

葉っぱスタンプは、文字通り葉っぱをスタンプに見立て、表面に絵の具を塗って紙に転写するものです。ここでポイントなのは、葉っぱの表ではなく、裏を使用することです。これは、葉の表面よりも裏面の方が情報量が多く、ハッキリしているためです。

色を塗る際には、筆や刷毛ではなく、ペイントローラーを使うのがおすすめです。何と言っても素早く、そして均等に塗ることができます。

水性絵具をローラーで塗ったら、葉っぱを転写する紙に載せて、その上に新聞紙などをかけて、丁寧にこすります。低学年の子どもでも、何度か経験することにより、要領をつかみだんだんと上手にできるようになります。

葉を剥がすときの、「うまくいったかな・・・」というワクワク感、ドキドキ感を楽しみながら、自然が作り出した柔らかい曲線の繊細さや美しさに気づくことができます。

<葉っぱスタンプの手順>

使用する紙は、なるべく厚手で丈夫なものがおすすめです。

筆者は、和紙を用いてもやりました。書道で使用するような、幅1m☓長さ2mの和紙にたくさんスタンプして、「葉っぱタペストリー」を作成し、校内に展示したことがあります。

葉っぱの色に近い緑の絵の具でやるのもいいですが、アート的な感覚も大事にするなら、子どもたちの好きな色でデザインさせるのも楽しいです。また、秋には紅葉をイメージして、赤・黄色・橙色などで構成してみるのも楽しいです。