「才能のある児童生徒」がいる学級の授業には、どんな工夫が必要なの?~文部科学省「教員研修用動画」のススメ #2 小学校高学年~中学校編

文部科学省では、「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」の一環として、教員向け研修用動画を通じ、授業改善のための具体的なヒントを発信しています。2025年に公開された令和6年度版では、教科ごとのリアルな授業場面に踏み込み、具体的な手立てを紹介しています。公開された計4本の動画の内容を1本ずつダイジェストで紹介していくシリーズ、その第2弾をお届けします。

令和5年度版「ギフテッド」研修動画内容ダイジェストの「まとめ記事」(全4本)は、【コチラ】

※ この記事は文部科学省「教員研修用動画」のススメ #1 の続きです。

目次

「授業の柔軟化」を意識しよう

このシリーズ記事の#1でも述べたように、特異な才能のある児童生徒たちは、その才能にもかかわらず自己肯定感が低かったり、自分の潜在的な能力に気がついていなかったりするケースが少なくありません。また、「特異な才能」の側面が過度に注目されると、「まわりと異なる自分」にばかり目が向き、集団の中で孤立感や自己否定感を深めてしまうこともあります。感情のコントロールを苦手とする子もいます。

こうした子供たちへの支援の第一歩は、教師がその子たちの特性に気づき、寄り添いながら関わっていくことです。このような姿勢は、才能のある児童生徒に限らず、すべての子供たちにとって有効なアプローチでもあります。

特異な才能のある児童生徒たちと実際に関わっていくためのヒントとなるのが、文部科学省の教員研修動画のタイトルにも入っている、「授業の柔軟化」という考え方です。

今回は、小学校高学年~中学校での授業の柔軟化について解説した動画の内容をダイジェストで紹介します。

ケース1 中学3年外国語の授業における「単元内自由進度学習」の事例

得意・不得意の凸凹が目立ち始める時期

小学校高学年以降の発達段階では、一人ひとりの子供の得意・不得意の凸凹が目立ってきます。

一斉指導中心の授業では、能力が高い子供たちは退屈だと感じ、学習に苦手感をもつ子供たちは、授業についていけないこともあります。

こんな子は、いませんか?

通常の外国語授業では、単元目標と単元の指導計画が設定され、その目標を達成するために一斉のペースで学習が進められることが多いかもしれません。けれども、豊富な語彙力や文法知識、優れた英語コミュニケーション能力がある子にとっては、同じ内容が同じペースで進む授業では、「知っていること」を一方的に教えられることの繰り返しが、学習意欲の低下やストレスにつながる場合があります。

※ 再現シーンは、実在の人物とは異なります。

そうした児童生徒は、本来英語学習への意欲は高いにもかかわらず、自分の高い意欲や能力を授業でうまく発揮できない可能性があります。

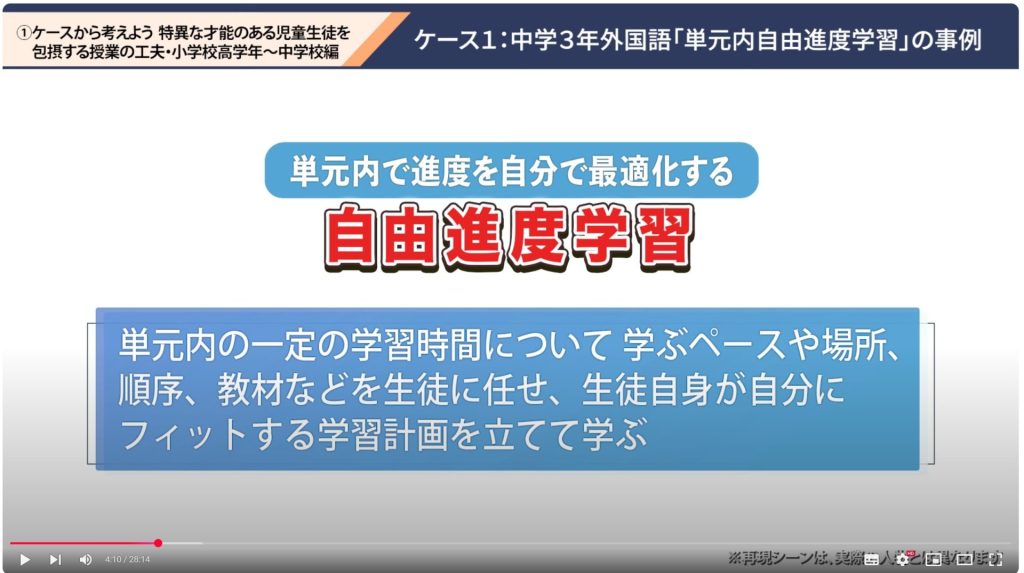

自分にフィットする学習計画を立てる「単元内自由進度学習」

多様な子がいる教室内の授業において、こうした子への対応も求められている今、注目されているのが「単元内自由進度学習」というアプローチです。これは学ぶペースや場所、順番、教材などを児童生徒に任せ、子供たち自身が自分にフィットする学習計画を立てて学んでいく方法です。

単元内自由進度学習は、才能のある生徒だけでなく全ての生徒にとって、自分にとって最適な学びを計画、実行し、振り返る機会を与えることもできる可能性があります。一方で、生徒の資質・能力を育むための大切な単元計画の策定や、様々な発展・拡充のための教材の準備、行き詰まっている子供への適切な支援がなければ、取り残されてしまう生徒が出てしまう恐れもありますので、教師の授業構想力が試される実践でもあります。

単元内自由進度学習の詳細は、こちらの動画(2分40秒ごろ)からご覧いただけます。

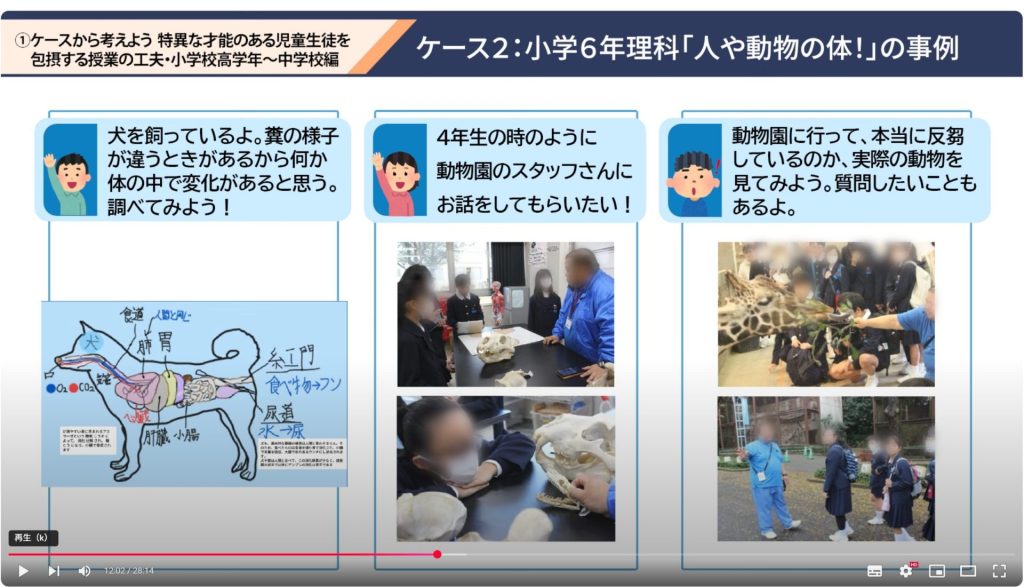

ケース2 小学6年理科「人や動物の体」の授業における事例

こんな場面は、ありませんか?

授業の導入で、教師が子供たちに身近で分かりやすい問いかけをすることがあります。その際、クラスの中には、そのトピックに関して既に豊富な知識を持ち、興味関心が高い子どもがいる場合があります。

私たちの体の中のつくりが、どのようになっているかについて考えようと思います。

食べ物は、食道、胃、小腸、大腸という消化管を通って消化されます。

牛は草食動物で、胃が4つあり、反芻しながら消化をしています。

学習内容について既に豊富な知識をもち、興味関心が高い子が発言した場合、予定していた授業の進行に変更が必要になったり、意図していた授業の目的から外れそうになったりして、教師は困惑します。その結果、発言をした子が教師やクラスの仲間の反応を敏感に感じ取り、申し訳なさを感じてしまうこともあります。

※ 再現シーンは、実在の人物とは異なります。

「才能のある児童生徒」の特性を踏まえた授業の柔軟化

才能ある子供たちは自分の知識や理解に自信も持っています。こういった子供の思いや自信をうまく授業に取り入れることができれば、ほかの子どもたちの意欲も高まる授業展開ができるでしょう。

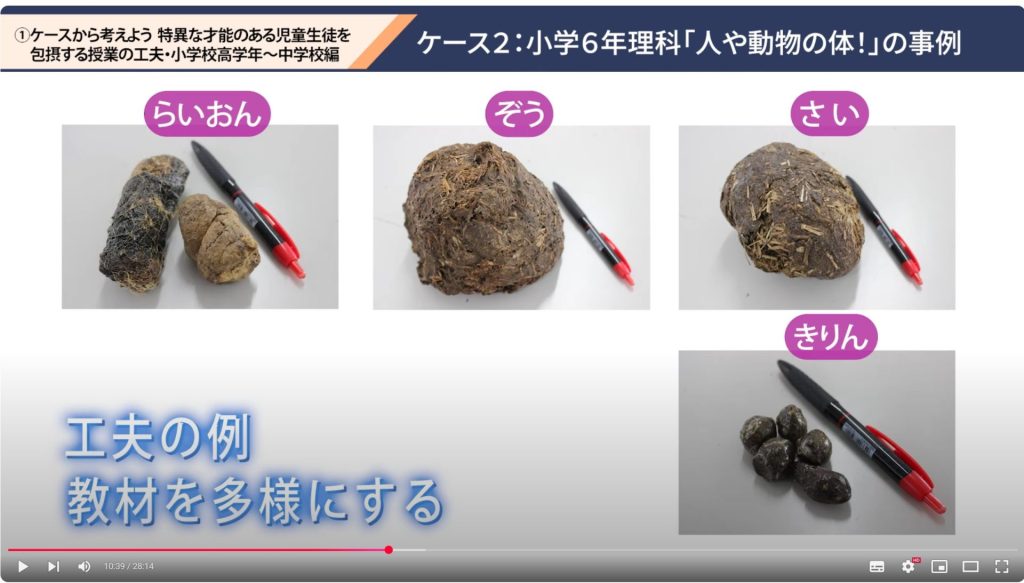

今回の研修用動画では才能ある児童生徒の特性を踏まえた授業の柔軟化の一例として、動物の多様性を生かすことが提案されています。

具体的には、様々な動物の糞を用意してみる、というアイデアです。

いろいろな動物の糞の大きさや形、中に含まれる成分が違うことは、「才能のある児童生徒」はもちろん、他の子供たちの好奇心も刺激するでしょう。子供たちは動物の体の中に興味を持ち、それぞれが好きな動物を選んで学ぶことになりました。この後子供たちは、自分が見たいもの、知りたいもの、聞きたいことを中心に学習を展開していきます。

実際の授業での子供たちの反応は?

この動画で、実際の授業を担当した愛媛大学教育学部附属小学校・水口達也教諭は言います。

例えば、ある子は自分で犬を飼っていて、犬についてとても高い関心を持っていました。「舌で、ハアハア呼吸をしている」とか、「糞が緩い時と硬い時があって、体調が悪い時には病院に行く」といったことを話し、「だからこの学習をすればもっと大切にすることができると思うな」などと、自分の日常生活の場面と繋げて考える姿が見られました。

また、ある子は、4年生の時に「人の体のつくりと運動」の授業で、動物の骨や標本を見ながら動物園のスタッフの方に解説していただいたことを思い出しました。

そして、「動物園のスタッフさんならもっと動物について詳しく教えてくれるのではないか?」と提案してくれました。

特異な才能のある児童生徒を包摂する授業の工夫を考える際、動物園のような社会教育施設との連携も有効です。

このように、扱う動物は多様ですが「動物の体はどうなっている?」が授業の共通課題になっており、子供たちそれぞれの個性や能力が生かされながら、クラス全体で一体感のある豊かな学びとなりました。子供たちは動物の体の仕組みと比較しながら、人の体についても主体的に学ぶことができました。

この子たちはその後、実際に動物園を訪れ、動物を観察したそうです。

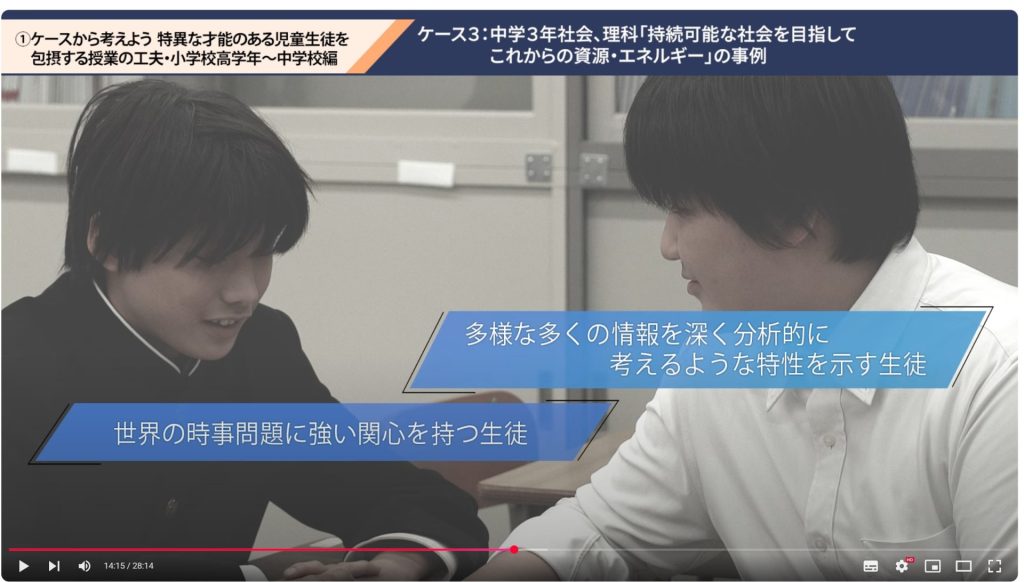

ケース3 中学3年社会、理科「パフォーマンス課題」の事例

こんな生徒はいませんか?

※ 再現シーンは、実在の人物とは異なります。

- 多様で大量の情報を、深く分析的に考えるような特性を示す生徒

- 世界の時事問題に強い関心を持つ生徒

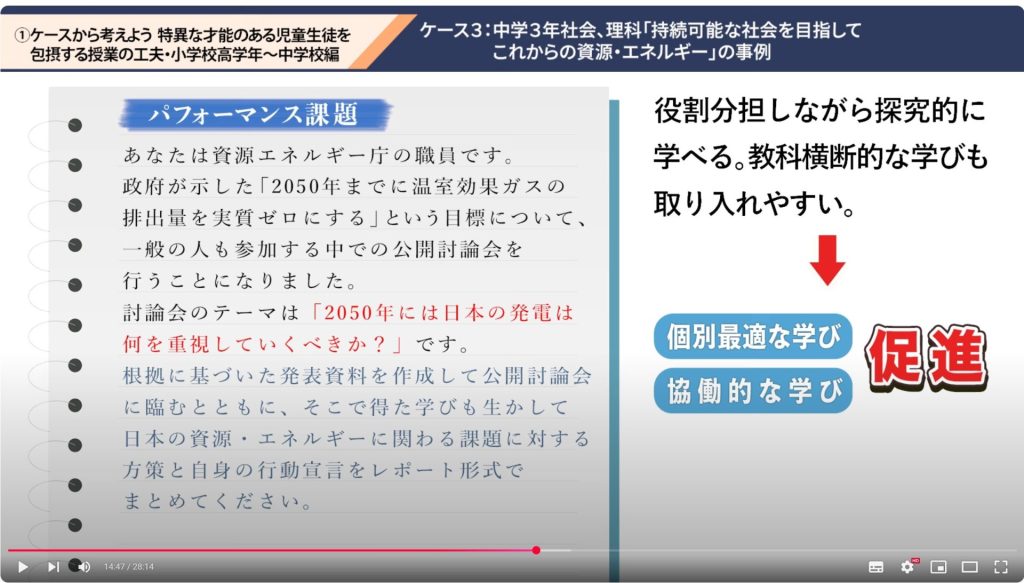

グループで役割分担をしながら探究的に学ぶ「パフォーマンス課題」

そうした児童生徒がいるクラスでは、次のようなパフォーマンス課題を提示してみてはいかがでしょうか。クラスの生徒の特性に応じて、課題の具体性や情報量などを調整することもできます。

メリットとデメリットが同時に存在する問いにおいて、何を優先すべきか、その判断がもたらす影響をどのように評価すべきか。その根拠は何か。多面的にリスクを考えながらどのような行動をすべきか。これらは、才能のある生徒も一緒に学ぶクラスの生徒も、すべての生徒が身につけてほしい、現代社会を生きていく市民に求められる資質・能力です。そして自らの意見をわかりやすく伝え、対立する立場を調整し合意形成を図る力は、将来の社会で重要なリーダーシップ能力の育成につながります。

パフォーマンス課題の詳細は、こちらの動画(13分50秒ごろ)からご覧いただけます。

ケース4 中学3年「異なる教科を横断的に学ぶ授業」の事例

「才能のある児童生徒」の特性を生かす授業を考える際に、子供たちの抱える困難さに着目するだけでなく、強みを生かし、ほかの学習分野へとつなげていくことも重要です。

「ヒトの動きを科学する」の事例

同じ人でも、ちょっとしたアドバイスで走るタイムが良くなったり、遠くまでボールを投げられたりすることがあります。この授業のテーマは、「ヒトの動きを科学する」です。

理科や運動が得意な生徒も、そうでない生徒も一緒に豊かに学ぶことができる内容として提案されています。理科、技術・家庭、保健体育を横断的に2時間が配分された単元デザインです。

理科、技術・家庭、保健体育の教科を横断的に学ぶこの単元の詳細は、こちらの動画(21分28秒ごろ)からご覧いただけます。

いかがでしたか。一言で「多様な子どもを包摂する授業」といっても、そのアプローチが多様であることに、筆者は驚きました。今回ご紹介した工夫の中に、1つでも「これなら取り入れられそう」というものがあると良いですね!

「よくあるQ&A 2つ」と「振り返り資料」

よくあるQ&A 2つ

最後には、今回の動画に関連する「よく寄せられる質問」も取り上げられています。回答は、研修ビデオの構成・監修を担当した愛媛大学・隅田学教授によるものです。

<質問1>

毎授業、このような工夫をした授業を行うのは難しいと感じます。月に1度、学期に1度程度の工夫でも、効果はあるのでしょうか。

この質問への隅田教授の回答は、こちらの動画(25分40秒ごろ)からご覧いただけます。

<質問2>

理科は好きで大変得意ですが、英語は全く苦手、というように、教科によって興味関心や能力に凸凹がある生徒がいます。その生徒の強みを生かす良い方法はないでしょうか。

この質問への隅田教授の回答は、こちらの動画(26分30秒ごろ)からご覧いただけます。

振り返り資料

今回の動画の振り返りに活用できる資料も用意されています。

【振り返り資料】 令和6年度文部科学省研修パッケージ②

「特異な才能のある児童⽣徒」の特性を活かす授業の柔軟化(2)−⼩学校⾼学年〜中学校編−

以下は、これらの資料に関する隅田教授からのコメントです。

研修などで動画を見た後に、ぜひご活用ください。もし時間に余裕があれば、動画の中で具体的な「ケース」が出てきたタイミングで一度動画を止め、その内容について話し合ってから再び再生すると、より深い議論につながります。柔軟にご活⽤いただければ幸いです。

隅田学(すみだ・まなぶ)愛媛大学学長特別補佐・才能教育センター長・教授

博士(教育学)。専門は、才能教育・STEAM教育。幼年期の才能児を対象とするKids Academiaを2010年にスタート。2013年野依科学奨励賞受賞。ケンブリッジ大学のキース‧テイバー教授と共に世界の科学才能教育研究成果を編纂し、Routledge社より3冊シリーズを刊行。2018年日本科学教育学会学術賞を受賞。2022年The 17 Asia-Pacific Conference on GiftednessにてBest Oral Presentation Award受賞。2022年より日本科学教育学会会長。令和5年度、令和6年度文部科学省「特定分野に特異な才能のある児童生徒への支援の推進事業」「研修パッケージの作成」を監修。才能教育研究に関する国際学会として日本初開催の第18回アジア太平洋ギフテッド教育研究大会「APCG2024」(2024年8月17〜20日開催:ユースサミットは16〜20日開催)実行委員長。アジア太平洋才能教育連盟(Asia Pacific Federation on Giftedness)理事、世界才能教育協議会(World Council for Gifted and Talented Children)日本代表。2025年にポルトガルで開催される世界才能教育協議会の世界大会において日本人として初めてキーノートスピーチを行う予定(演題「Unlocking Young Children’s Potential with STEAM: Kids Academy」)。日本初の才能教育センターの設置となった愛媛大学教育学部附属才能教育センターの初代センター長。

取材・文/楢戸ひかる

パラパラと「見る」だけで、ギフテッドがわかる1冊、好評発売中!