小1国語科「あいうえおであそぼう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小1国語科「あいうえおであそぼう」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/金沢大学人間社会研究域学校教育系教授・折川 司

執筆/石川県金沢市立十一屋小学校・鈴木美紀

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

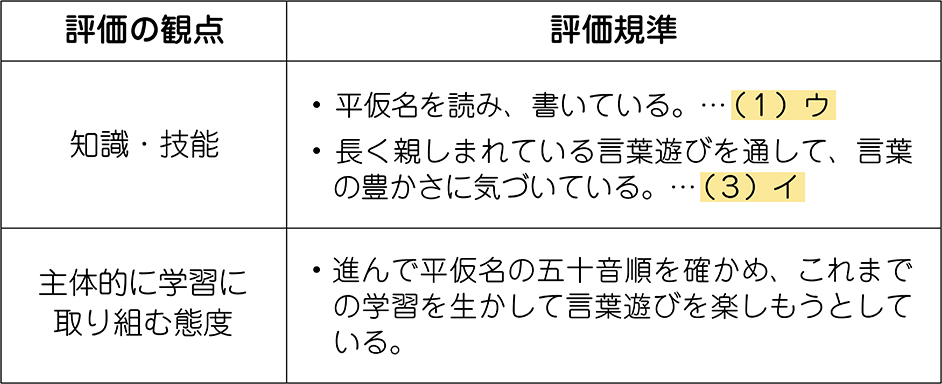

本単元では、〔知識及び技能〕における以下の二つの事項を重点的に指導します。

・(1)言葉の特徴や使い方に関する事項

ウ 長音、拗音、促音、撥音などの表記、助詞の「は」、「へ」及び「を」の使い方、句読点の打ち方、かぎ(「 」)の使い方を理解して文や文章の中で使うこと。また、平仮名及び片仮名を読み、書くとともに、片仮名で書く語の種類を知り、文や文章の中で使うこと。

・(3)我が国の言語文化に関する事項

イ 長く親しまれている言葉遊びを通して、言葉の豊かさに気付くこと。

(1)の「ウ」については、一事項の中に多くの要素が含まれていますので、一度には指導しきれません。ですから、本単元では特に「平仮名を読み、書く」という点をピックアップして指導していきます。

『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編』には、「平仮名の読み書きについては、各教科等の学習の基礎となるものであり、第1学年でその全部の読み書きができるようにする必要がある」とあります。

平仮名を読み書きする力は、日本語を理解したり日本語で表現したりする際の基盤となるものです。重要な力であるだけに、時間をかけて繰り返し丁寧に指導を行い、全児童に対して確実に定着を図ることが求められます。

この単元においては重点的に平仮名の読み書きの指導を行いますが、それだけで十分とは言えません。本単元を起点として、今後の学校生活においても、平仮名について児童に常に意識させていくことが大切です。

特に入学して間もない1年生児童にとっては、学校生活の中で触れる文字の多くが平仮名でしょうから、本単元は言葉への興味を促し、それを維持するだけでなく、児童の思考やコミュニケーションを支える道具を手に入れ、確かなものにするという点においても軽視できないものとなります。

また、同書には、「言葉の豊かさに気付く」について、「言葉のリズムを楽しんだり、言葉を用いて発想を広げたり、言葉を通して人と触れ合ったりするなど、言葉のもつよさを十分に実感することである」と示されています。

児童自らが平仮名の五十音順を確かめたり、その規則性に気付いたりしながら言葉に親しみ、言葉のもつよさや豊かさを十分に味わうことが求められていると解釈できます。

本単元では、「あ」から「ん」までの平仮名の清音を用いて「言葉遊び」を行っていきます。それを通して、発想を豊かにしたり、言葉のもつリズムを十分に楽しんだりしながら、資質・能力を身に付けていくことを目指します。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、児童一人一人が自分だけの「あいうえおであそぼう」のうたを考え、それを集めて「“いちねん〇くみのあいうえおであそぼうのうた”をつくる」という言葉遊びを用いた言語活動を通して資質・能力を身に付けていきます。

教科書には、児童が言葉の面白さに触れることができるような魅力的な「あいうえおであそぼう」のうたが掲載されています。まず、その「あいうえおであそぼう」のうたを様々なバリエーションで音読しながら、「あいうえおであそぼう」のうたの規則性やそこから生まれるリズムの軽快さに出会っていきます。

そして、「あいうえおであそぼう」のうたの規則性を踏まえて、自分だけの「あいうえおであそぼう」のうたを児童一人一人が考えていきます。言葉を選んだり、文字が一致している言葉を並べたりしながら、言葉を使って遊ぶ中で思考や表現をしていきます。

こうした活動の中で、児童は言葉の規則性をもっと楽しみたい、自分だけの「あいうえおであそぼう」のうたをつくるためにぴったりの言葉を探したい、発見したことや考えたこと、つくり出したものを友達に紹介したい、という思いを膨らませることでしょう。

これまで何気なく使っていた言葉に規則性を見出した児童は、より意識的に言葉と向き合い、思考し、表現する中で言葉の豊かさに気付いていくことができると考えます。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉「あいうえおであそぼう」のうたの規則性を見つけ、それをいかして自分だけの“あいうえおであそぼうのうた”をつくる

教科書P50~P51に掲載されている「あいうえおで あそぼう」を繰り返し音読することで、そこに規則性があることを感じ取っていきます。

例えば、

「行の最後が“あいうえお”で終わっているときは、行の最初は“あ”になっている。同様に、最後が“かきくけこ”で終わっているときは、“か”で始まっている」

「行の最後が“あいうえお”のときは、その直前に“あやとり”や“いすとり”のように“あいうえお”の中のどれかを語頭に使った言葉が並んでいる」

「“あやとり いすとり”や“さんかく しかく”のように、末尾が同じ響きの言葉を並べて韻を踏んでいる」

「“あいうえお”などの直前の言葉は、どれも3文字か4文字になっている」等です。

そうした様々な規則性を「ひみつ」として児童が見つけられるように、音読を繰り返すということが大切です。児童が楽しんで「ひみつ」探しに取り組めるように、様々なバリエーションで音読を行うとよいでしょう。

また、「あいうえおであそぼう」のうたを黒板に大きく掲示するなどして、音声に加えて視覚的なアプローチもできるようにしていくのも重要です。児童全体の気付きを促すことに大いに役立つだけでなく、教室に一定数いると思われる音声言語を受け止めることが苦手な児童への配慮にもなります。

「ひみつ」についての様々な気付きを共有できたら、その「ひみつ」を使って自分だけの「あいうえおであそぼう」のうたをつくっていきましょう。そして、全員がそれぞれ考えた自分だけの「あいうえおであそぼう」のうたを集めて「いちねん〇くみの“あいうえおであそぼうのうた”」をつくっていくのです。

みんなで見つけた「ひみつ」を自分の「あいうえおであそぼう」のうたに生かすという学習活動は、「自分もつくってみたい」「自分も考えてみたい」という児童の意欲を引き出し、言葉に対する興味を高めることに繋がります。

〈対話的な学び〉〈深い学び〉 使えそうな言葉を皆で集めたり、個々につくった「あいうえおであそぼう」のうたを紹介し合ったりする

この時期の1年生の語彙には想像以上に大きな差があります。「自分だけの『あいうえおであそぼうのうた』を考えて、いちねん〇くみの“あいうえおであそぼうのうた”をつくる」という楽しい言語活動を設定しても、それをうまく表現につなげることができない児童もいるはずです。無理に強行すると、国語科の学習に苦手意識をもってしまうかもしれません。そういうことは、避けたいものです。

そのような場合は、自分だけの「あいうえおであそぼう」のうたを考える前に、そこで使うことができそうな言葉を学級全体で力を合わせて探し、集めておくのもよいでしょう。

教師が短冊のようなものに書き出して貼っていく、あるいはグループでワークシートに書き溜めていく等すれば、言葉を発見するたびに短冊やワークシートの語彙が増えていく様子が目に見えるので、活動も盛り上がりますし、児童の充実度も高まることでしょう。

そうして集めた言葉の中から、自分だけの「あいうえおであそぼう」のうたをつくる際に使えそうなものを選択するというのであれば、活動のハードルが下がりますので、語彙の少ない児童にとっても学習に取り組みやすくなるでしょう。もちろん、そうした言葉集めは、児童全員の語彙の拡充にも繋がるはずです。

また、学級の中には、前項に例示したような規則性を発見したり、それを自分だけの「あいうえおであそぼう」のうたの中に上手に取り入れたりしていくことに困難さを感じる児童もいることでしょう。そのような場合は、友達と交流することを勧めてみましょう。

自分がつくった、またはつくっている途中の「あいうえおであそぼう」のうたを紹介しながら、織り込んだ規則性や織り込もうとしている規則性を友達に自慢したり、うまく表現できずに困っていることを友達に相談したりしていきます。

友達との交流に消極的な児童であれば、最初は教師が相談に乗ったり、ヒントを出したりしていきましょう。

交流の中で得たアドバイスによって、自分で選んだものとは異なる新たな規則性に興味をもち、その表現に果敢に挑戦しようとする児童が出てくるかもかもしれません。

5. 単元の展開(3時間扱い)

単元名: “いちねん〇くみのあいうえおであそぼうのうた”をつくろう

【主な学習活動】

(1時)

教科書掲載の「五十音表」「あいうえおで あそぼう」を読み、規則性を見つける。

・P20~P21「うたに あわせて おいうえお」の学習活動を想起し、「五十音表」を口形・発音・姿勢に気を付けることを思い出しながら、いろいろな読み方で読む。

・「五十音表」の規則性(以下“ひみつ”)を見つける。

・教科書P50~P51「あいうえおで あそぼう」を全員で声をそろえて読んでみたり、友達とペアになって読んだり、立って読んだり、座って読んだり、手拍子や足拍子をつけて読んだりして、いろいろなバリエーションの活動の中で言葉のもつリズムを感じる。

・「あいうえおで あそぼう」のひみつを見つける。

音読のバリエーションの例

・全員で声をそろえて読む

・自分の読みたい速度、強さ、間の取り方で自由に読む

・隣りの児童と机をつけ、座って声をそろえて読む

・ペアで順番に読む →(例)「あやとり いすとり あいうえお かきのみ くわのみ かきくけこ」

・ペアで向かい合って立ち、声をそろえて読む

・グループで声を合わせて読む

・手拍子や足拍子に合わせて読む →(例)「あやとり いすとり あいうえお…下線部分で鳴らす」

・教師との掛け合いで読む →(例)「あやとり(教師) いすとり(児童) あいうえお(みんなで)」

・立ったり座ったり、動きを付けながら読む …等

・「いちねん〇くみの“あいうえおであそぼうのうた”をつくる」という学習活動の見通しをもつ。

(2時)

あいうえおであそぼうのうたをつくるときに使えるように言葉集めをしたり、つくってみたい「行」や使ってみたい「ひみつ」を考えたりする。

・“あいうえおであそぼうのうた”をつくる際に使えそうな言葉をグループで集める。

・どの行をつくりたいか、どのひみつが使えそうかを考え、自分の「あいうえおであそぼう」のうたをつくり始める。

(3時)

出来上がった「あいうえおであそぼう」のうたを互いに紹介し合ったり、全員の作品を大型画面に映し出し、みんなで読んだりする。

・出来上がった自分の「あいうえおであそぼう」のうたを友達と紹介し合う。

・行やひみつの選択に迷っている児童に対して、教師が一緒にアイデアを出したり、近くにいる児童にアドバイスを求めたりしながら完成を目指す。

・出来上がった全員の作品を大型画面に映し、学級全体で声に出して読むことで言葉のもつリズムを楽しむ。

6. 全時間のワークシート例・板書例・端末活用例

国語科の授業づくりについて学べるオンライン講座、参加者募集中です!

↓令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデアを、続々公開中です!

イラスト/横井智美