小2国語科「ともだちはどこかな」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小2国語科「ともだちはどこかな」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される子供の発言、1人1台端末の活用例等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/神奈川県横浜市立新石川小学校校長・岡崎恵子

執筆/神奈川県横浜市立平安小学校・田部井佳恋

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、児童が「音声を基に絵の中から見つけたい人を探す」という聞く必然性をもったうえで、簡単なメモをしながら大事なことを落とさずに聞く活動に取り組みます。絵の中から探すという活動は、児童の好きなゲーム性のある活動です。児童は、意欲を一気に高めるでしょう。

そのうえで、話を聞くときに気を付けることに目を向け、「大事なことを落とさないように聞こう」というめあてを立てます。

1年生では、身近なことや経験したことを基に話す活動や、話し手が知らせたいことを注意して聞く活動を行ってきています。

本単元では、メモを活用して話し手が知らせたいことや聞きたいことを落とさないように集中して聞くことに重点を置く学習を計画していきます。

最後のページに、コラム「声の出し方に気をつけよう」があります。話し手が知らせたいことを聞き手に伝えるために、「音の高さ(アクセント)」では、音の高さによって全く別のものや意味を表す言葉になることなどを知る必要があることを伝えます。その際、地域によって違いがあることに留意して指導しましょう。言葉によって話す速さや声の大きさを変えることで、正しく内容が伝わることを体験的に学んでいけるとよいでしょう。

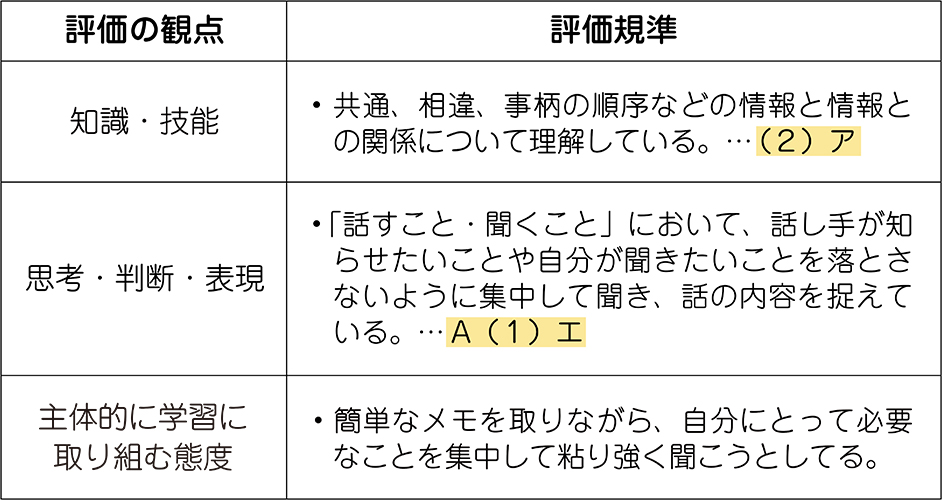

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元の言語活動は「自分にとって大事なことや知りたいことを落とさずに聞く活動」です。

大事なことを落とさないように児童は、人を探すために大事な情報かどうかを判断して、必要に応じてメモを取ります。そのために、聞く視点をもって聞くことが必要です。

「探される人(ゆかさん)」が身に付けている服・靴下・靴のそれぞれの色や模様、さらに、髪の長さや持ち物が、「探す人(にしのさんと児童)」にとってゆかさんを探すための視点(大事なこと)となります。

また、本単元では、メモの取り方として、次の二つを学習します。

① 短い言葉で書く。

聞いたことを一言一句書き留めるのではなく、目的に応じて(本単元の場合、遊園地で人を見つけるため)大事なことを単語や短いフレーズで書く。

② 箇条書きで書く。

文章として続けて書かないことを意識しながら、行を変えて書く。

一方、本単元では、「聞くこと」だけではなく「話すこと」の経験もします。聞き手・話し手の経験をともにすることで、相手に伝えなければならないことは何か、どのような順序で話したらよいかを児童が考えます。そうすることで、本単元の「絵」の中の限られた範囲の中でも共通した情報が複数あり、「共通と相違」という情報の扱いが関係していることに気付けます。

話し言葉は、発した後、すぐに消えてしまうので、教師が児童の様子をその場で細かく把握することが難しくなります。そのため、「聞いてメモしたものや話すためにメモしたもの」、「タブレット端末の録画・録音機能を使って記録したもの」も評価していくことが大切です。

児童自身もメモという可視化されたものを通して自らの「聞くこと」の資質・能力を自覚し、力を伸ばすことができます。

メモを基に振り返りを行うことで、相手が伝えたいことや自分が聞き取ることができたことを捉え、聞く力を高めることができるでしょう。

4. 指導のアイデア

児童が主体的に学習活動に取り組めるように、メモを取りながら聞くことやメモを参考に話すことを体験できる、ゲーム性のある活動を取り入れます。そうした活動を通して、自分に合ったメモの取り方を身に付けていきます。

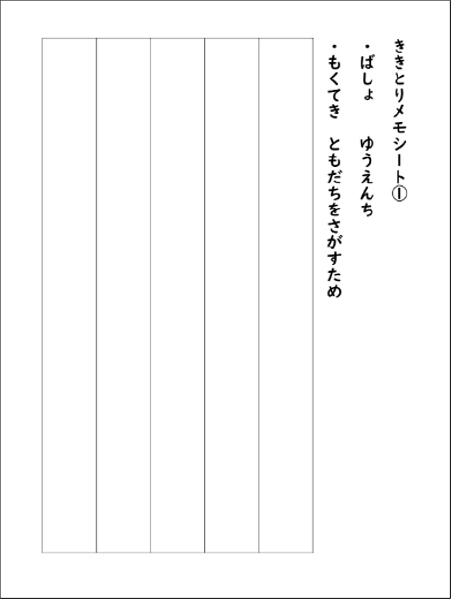

今回は、「聞き取りメモシート」と「クイズ作り・メモシート」というワークシートを使って学習を進めていきます。

1時間目で使う「聞き取りメモシート」については、児童が単語・短文・箇条書きでメモを取りながら聞くことのよさに気付くことを目的とし、あえて罫線のみのワークシートを用意しました。

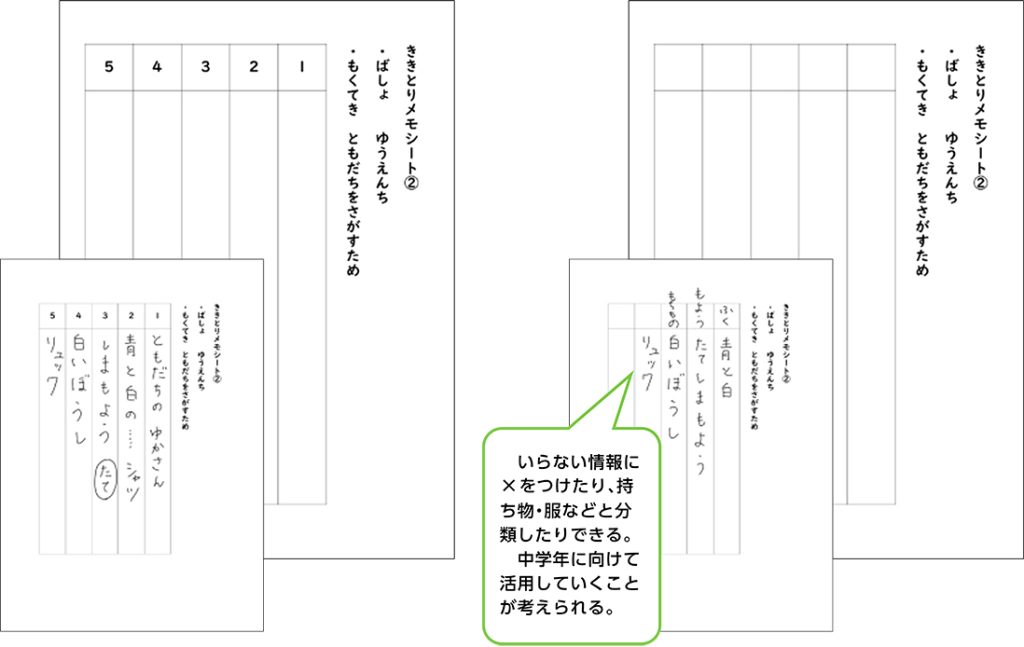

年間を通して、生活の中で人の話を聞きながらメモをとる活動を行う場合には、上に番号を振ることで話の中に出てきた順を意識してメモしたり、いらない情報に×をつけたりすることができるメモシートや、上が空欄になっていて自分で色や服などの項目を後で書くことができるメモシートなども児童に紹介し、児童自身が使ってみたいワークシートを選んで使う経験をしてもよいでしょう。

ここまでメモを取ることの効果について記してきましたが、本単元で大切なことは、「大事なことを落とさずに聞く力」を付けていくことで、その点を教師が意識しながら指導することが大切です。メモの取り方指導に偏らないように注意しましょう。

〇 1時間目 「聞き取りメモシート」

〇 発展的に年間を通して使う場合のメモシートとその記入例

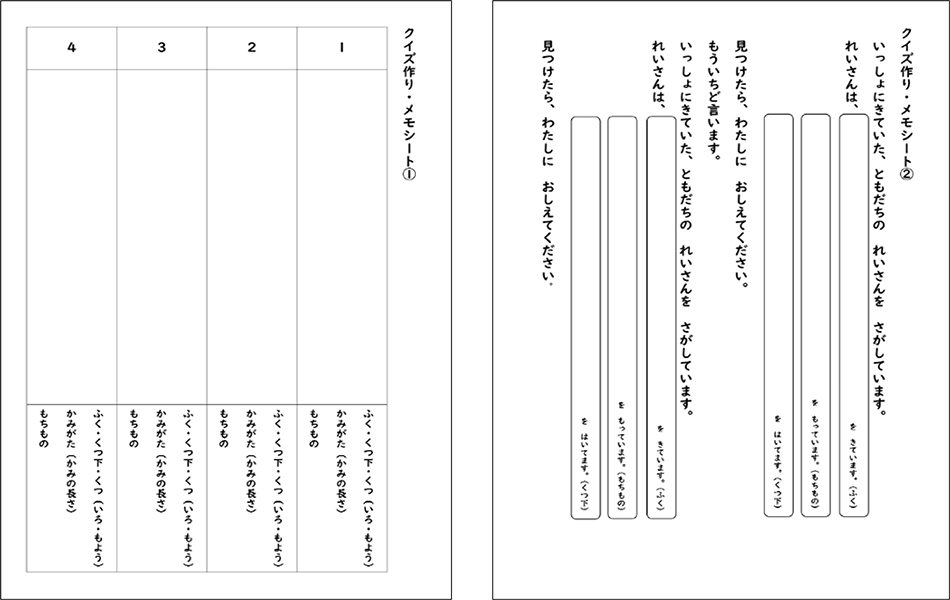

3~5時間目に使う「クイズ作り・メモシート」は2種類用意しました(下の見本参照)。

一つめ(左下の例)は、「聞き取りメモシート」のレベルアップ版です。聞くときには項目に〇をして特徴をメモし、話すときは特徴ごとに分けて考えクイズを作ることができます。

二つめ(右下の例)は、にしのさんの音声と同じ原稿になるよう穴埋め形式にしました。こちらは、話すときに活用するとよいでしょう。

はじめに記述した通り、それぞれの項目や形式は児童の気付きや学級全体の実態に合わせて変えていくとよいでしょう。

〇 3~5時間目 「クイズ作り・メモシート」

5. 単元の展開(5時間扱い)

単元名: だいじなことをおとさずに 話したり聞いたりしよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 大事なことを落とさないように聞くという学習の見通しをもち、学習計画を立てる。

・第二次(2時、3時、4時)

② 絵の中にどんな人がいるのか話し合い、話を聞くときに大事なことは何か考える。

③ 絵の中の人を探すクイズ作りをする。〈 端末活用(1) 〉

④ ペアでクイズを出し合って、絵の中の人を探し合う。

・第三次(5時)

⑤ 大事なことを伝えるための声の出し方を考える。〈 端末活用(2) 〉

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!