実感を伴った理解を深める、身近な物を使った教材開発 ~6年「月の形と太陽」~【理科の壺】

今回は、月と太陽の大きさについて、子どもたちに実感をもたせる実践です。実生活でたまに経験する機会がある日食や月食。月と太陽の大きさと距離の関係で起こる「食」の仕組みは、大人には何となく頭の中で理解できることだと思いますが、小学生には実感をもって理解してほしいですね。学習指導要領としてはここまでやる必要はないかもしれません。しかし、子どもたちの理科の楽しさはこのようなところにあるのではないでしょうか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/鹿児島県公立小学校教諭・牧 逸馬

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.はじめに

理科の内容区分「B生命・地球」で扱う天体は時間的・空間的な尺度が大きいという特性をもっています。太陽・月・地球の大きさや距離を数字だけで提示しても子供達には実感がわきません。

そこで、大きさや距離を縮小して身近な物に置きかえて提示してみましょう。

身近なものに置きかえることによって実感を伴った理解を深めることが期待できます。

今回は6年生の「月の形と太陽」の指導を題材にして考えたいと思います。

2.13億分の1に縮小して大きさと距離感を実感する

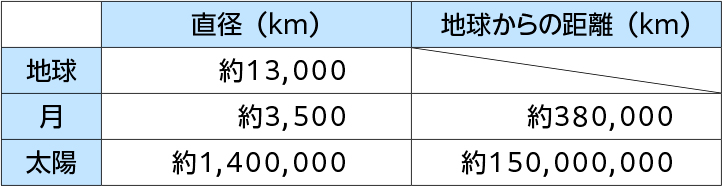

太陽・月・地球の大きさや距離を数字で表すと次のようになります。

これでは、数字が大きすぎて、大きさや距離感を想像することができないです。

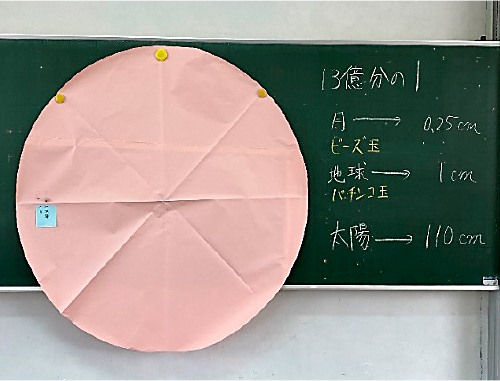

そこで、実際の大きさを13億分の1に縮小し、身近な物に置きかえて提示してみましょう。

地球を直径1㎝のパチンコ玉にすると他の惑星や月、太陽の大きさはどうなるのか提示します。

地球=パチンコ玉(直径1㎝)とすると

月=ビーズ(直径0.25㎝)

火星=BB弾(直径0.5㎝)

天王星=ピンポン玉(直径4㎝)

海王星=ピンポン玉(直径4㎝)

土星=ソフトボール(直径9㎝)

木星=砲丸投げの玉(直径11㎝)

太陽=大玉転がしの玉(直径109㎝)

このように身近な物に置きかえると大きさの違いが実感できます。

実際に太陽・地球・月の模型を黒板に掲示してみましょう。(上の写真)

太陽(ピンクの模造紙)は直径が約109㎝、

地球(パチンコ玉)は直径1㎝、

月(ビーズ)は直径0.25㎝になります。

いかに太陽が大きいかが、ひと目見ただけでわかります。

次に地球からの距離も13億分の1に縮小すると表のようになります。

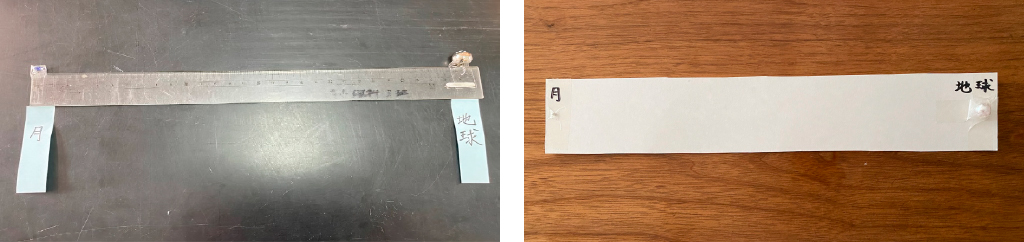

地球から月までの距離が約29㎝になるので、これは、30㎝定規を使うとわかりやすくなります。30㎝定規または厚紙に月(ビーズ)と地球(パチンコ玉)を29㎝幅で貼り付けます。

すると地球と月の距離感がわかります。

(下の写真)

また、地球から太陽までの距離は、約115mになります。

実際に校庭で距離感を体感しましょう。115m先に太陽(ピンクの模造紙)を置きます。

こんなにも遠くに離れているのだと子ども達は驚きます。

次に、厚紙に貼り付けた地球(パチンコ玉)に目を近づけて29㎝先のビーズ(月)と115m先の太陽(ピンクの模造紙)を見ます。

すると月と太陽が同じ大きさになることに気付きます。

つまり地球から見た月と太陽の大きさが同じくらいであることがわかります。