国語科の「授業環境」アップデート|「子供の目に何が入るか」を考えた座席配置【中野裕己の授業技術アップデート10】

『授業はタイミングが9割』『対話型国語授業のつくりかた』の著者で、国語科、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による連載です。国語科の授業にとどまらず、“明日から”できて“ずっと”役に立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。

第10回目のテーマは、《子供の目に何が入るか」を考えた座席配置》です。

執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己

目次

教室環境とは?

連載第10回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。

今回は、教室環境のアップデートについて取り上げたいと思います。

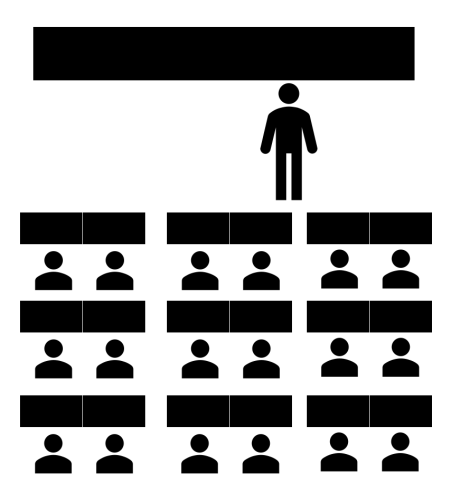

教室環境とは、文字通り子供たちが過ごす教室の環境を指します。といっても、多くの教室は、下図のような「一般的な」机の配置に固定されているのではないでしょうか。いわゆるスクール型と呼ばれる教室環境です。

このような教室環境は、子供が自分の座席に座って教師の話を聞くことが前提となっています。子供が授業中に移動する動線は確保されていませんし、黒板とその前に立つ教師に視線が向くようになっています。いわゆる一斉教授型の授業においては、子供たちにとって学びやすい環境と言えるでしょう。

一方で、「主体的・対話的で深い学び」「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」が求められる現在、一斉教授型のみならず、様々な授業のあり方が工夫されてきています。当然、教室環境も再考される必要があるでしょう。

教室環境再考の手がかりは幼稚園にあり

以前、新潟市内の公立幼稚園へ保育参観に伺ったことがあります。

幼稚園は、基本的に「椅子に座って、先生に教わる」といった形式に縛られることはありません。子供たちがそれぞれの思いや感じ方を発揮して、遊びを通した学びが生まれることが重視されます。

朝、登園した子供たちは思い思いに遊びを始めます。教室で飼育しているザリガニを見つめる子供、前日に作成した被り物を被ってごっこ遊びをする子供、セロハンテープの芯を転がし始める子供など、本当に様々です。これら様々な子供に寄り添い、適切に支援する教師の姿から、我々小学校教師が学ぶべきことはたくさんあります。しかしながら、ここでは様々な遊びが深まるように意図された教室環境について述べたいと思います。

複数のエリアで構成された教室。じっくり活動できる空間と、子供の動線が確保されている。

上の写真を見ると、教室内が複数のエリアで構成されていることがわかります。そして、それぞれのエリアには手製の道具が配置されています。おそらく、これまでに子供たちが作ったり遊んだりした経験のある道具なのでしょう。また、生き物を飼育している水槽の周辺には、関連する図書、水替え用の“たらい”やビニール袋が置かれています。

各エリアには十分な空間が確保されていて、腰を据えてじっくりと活動できるようになっています。空間が確保されることで、同じエリアで活動する友達とつながることも促されるでしょう。

さらに、エリアとエリアの間隔が十分にあり、子供の動線が確保されています。「どこで遊ぼうかな」と、歩いていく中で、自分にとって素敵な活動を発見することができるかもしれません。

このように、子供がどう動くか、そして「子供の目に何が入るか」を考えて、教室環境が構成されているのです。