1学期を振り返り、2学期・3学期の指導を考えよう【理科の壺】

テストやノートで子どもたちの学習状況を見取ることが多いと思いますが、その過程はどうなっていますか? 先生がたくさん支援してできたのか、それとも自分の力でできたのか。先生がたくさん支援しているにもかかわらず、「子ども自身でできた」と思っていないでしょうか。今回は、先生の支援と子どもの力についてです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/大阪府公立小学校教諭・岩本哲也

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1学期が終わり、様々な子どもの姿が見えてきたことと思います。指導の中でも、上手くいったこと、いかなかったことがあったことでしょう。そこで、今回は、1学期を振り返り、2学期以降の指導をどのように進めていけばよいかについて考えます。

目次

1.はじめに

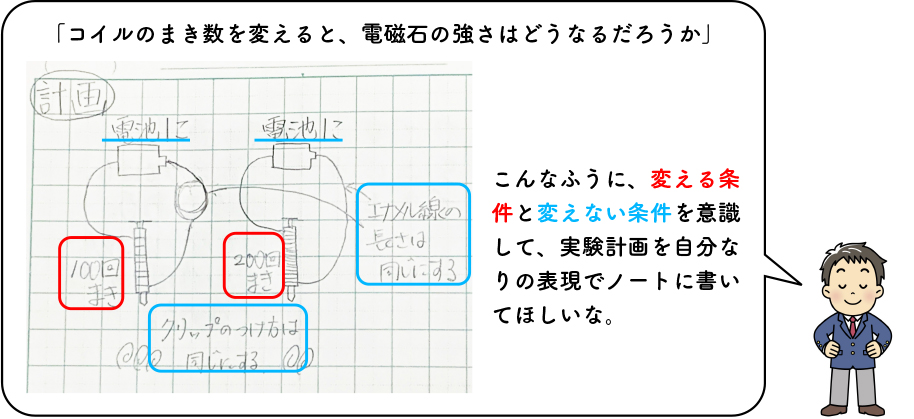

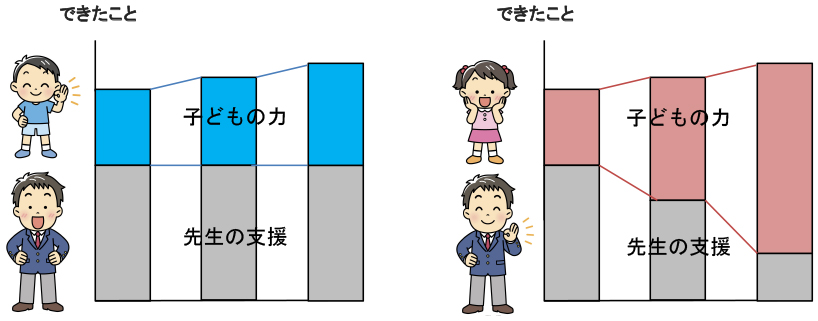

下の図は、1・2・3学期での子どもができたことの度合い、先生の支援の度合い、子どもの力を表しています。なお、各学期のグラフの高さが同じなので、左右の2人ともできたことの度合いは同じとします。

みなさんは、下の図を見て、左右の子どもの成長をどのようにとらえますか?

できたことが同じでも、右側の子どもの方が自力でできるようになった割合が多く、大きく成長したといえます。つまり、子どものノートの記述が同じでも、評価する際は、先生の支援の度合いを考慮する必要があります。

そこで、今回は、1学期の子どもの姿を基に、一人一人への支援を振り返り、2学期、3学期の支援計画を考えましょう。

2.年度末の子どもの姿を思い浮かべよう

1学期の子どもの姿(行動や記述など)を振り返り、学級の実態を考えて、年度末に「このような姿になってほしいな」と思うことを書き出してみましょう。例えば、「実験の結果を図や絵、表、言葉で分かりやすくノートに書けるようになってほしいな」「自然事象を比較して、自力で『~だろうか』という問題を書いてほしいな」「学んだことを学校以外の場所で見られる自然事象に当てはめようとしてほしいな」などが考えられます。3学期の単元で具体的に考えてみると、さらによいでしょう。