誰もが自信をもって根拠ある予想をまとめやすくするためのポイント【理科の壺】

理科において、予想を「勘で答える」のは、今の評価規準としてはCになると思われます。

なぜなら、そこに根拠がないからです。予想が評価につながる以上、生活経験や既習内容から予想ができない場合は、そもそも予想をさせるべきではありません。では、何に気を付けて根拠ある予想をさせるとよいのでしょうか。今回は「誰もが自信をもって根拠ある予想をまとめやすくするためのポイント」がテーマです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・戸篠直角

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

下の例のように学級として解決する学習問題を設定した後、いざ予想を書くとなったら手が止まってしまう子どもはいませんか?

今回は、第4年A(1)「空気と水の性質」において、「閉じ込めた空気を圧すと、どうなるのか」という学習問題を予想する場面を例にして、誰もが自信をもって根拠ある予想をまとめやすくするためのポイントを3つ紹介します。

【例】

<問題> とじこめた水は、おすと、どうなるのだろうか。

<予想>

ポイント① 「単元の導入等で根拠となる経験をする機会を保障する」

一人ひとり袋に空気をとじこめてさわってみましょう。

<とじこめた空気をおすと…>

予想の根拠は、子どもが今までに学習して既習の内容や生活の経験です。しかし、全ての子どもが根拠となるような経験をしたことがあるとは限りません。

そこで、子どもが根拠となる情報を得るために、単元の導入等で全ての子どもが根拠となる経験をする機会を保障することが大切です。そうすることで、保障した機会で経験したことを根拠として予想を発想しやすくなります。

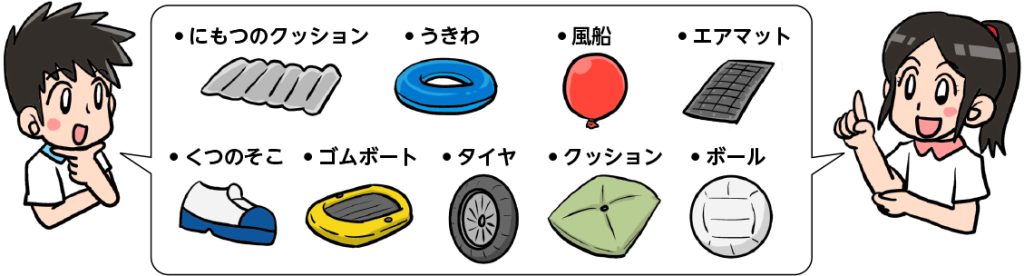

また、経験したようなことが生活の中で活用されている物は何であるかを問い、共有しておくのもよいです。そうすることで子どもが生活の中でそれに触れた経験を想起し、根拠として活用することが期待できます。

生活の中で空気をとじこめているものには、どんなものがありますか?

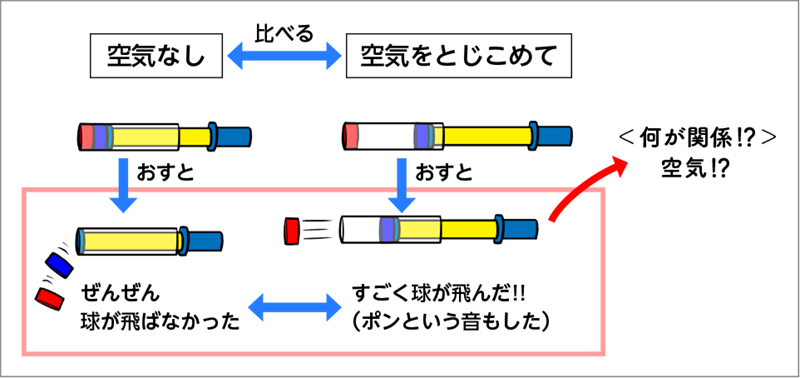

ポイント② 「子ども一人ひとりが学習問題を共通理解し解決に臨む」

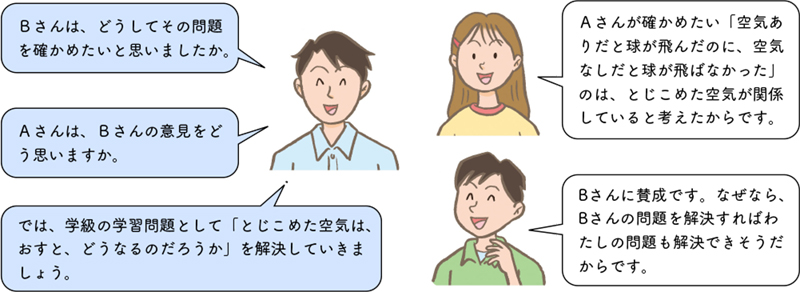

<問題を見いだし(確かめたいことを記述し)共有する場面>

ぼくは「空気なしだと球が飛ばなくて、空気ありだと球がよく飛ぶのはどうしてなのだろうか」を解決したいです。

わたしは「とじこめた空気は、おすと、どうなるのか」を確かめたいです。

教師が、教科書通りの学習問題を設定したとしても、子どもがその学習問題によって何を解決しようとしているのか、共通理解できているとは限りません。

そのため、教師が一方的に学習問題を設定するのではなく、子ども一人ひとりが問題を見いだし、学級で共有する中で「何を確かめるのか」や「どうしてその学習問題を学級として解決していくのか」などという共通理解をして、合意形成を図ることが大切です。そうすることで、子どもが、学習問題に対して、内容がずれることなく予想をしやすくなります。