小3国語科「おすすめの一さつを決めよう」板書例&全時間の指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小3国語科 「おすすめの一さつを決めよう」(光村図書)の全時間の板書、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/神奈川県横浜市立東汲沢小学校校長・丹羽正昇

執筆/神奈川県横浜市立駒林小学校・稲垣聡子

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、中学年となって初めて話合い活動の仕方を学びます。

低学年では、相手の発言を受けて話をつなぐ学習を積み重ねてきましたが、今回は話し合う目的を明確にし、役割分担をして、合意形成を行う活動に取り組みます。

ここで身に付けたい主な資質・能力は、「話し合う目的を明確にし、役割分担をして話し合う力」、「互いの意見の共通点や相違点に着目しながら分析し、考えをまとめる(合意形成する)力」です。

教科書では1年生に楽しい本を教えてあげるために、班で一冊のおすすめの本を決めることになっています。ただ自分が好きな本を選び、発表するのではなく、「1年生のために」「班で一冊」決める必要があります。そのためには、全員が何のために話し合うのか、目的を明確に理解していることが大切です。目的を共有していると、話合いの土台に全員が乗ることができ、どの子も発言しやすくなります。

また、時間内に必ず合意形成を行うことができるように、「司会(進行役)」「記録係」「時間係」などの役割分担をします。役割分担についても、何のために必要なのか、目的を明確にして子供たちが理解することで、自分が担当する役割を遂行しやすくなります。

さらに、合意形成をする際、目的は同じでも個々に集めた情報は多様です。比べたり、仲間分けをしたりして持ち寄った情報を分析する力を身に付けることで、共通点や相違点に着目しながら目的に合致した結論を導くことにつながります。

「話し合っているときに、こういうところがうまくいかないな。」「こうすると話合いが進んだよ。」「こんなふうにまとめていくと、最後的に決めることができたよ。」など、自分たちの課題と、よりよい話合い活動のポイントをその都度振り返りながら共有し、自分たちが高めた力を自覚できるようにすることで、目指す資質・能力が確実に身に付くように指導していきます。

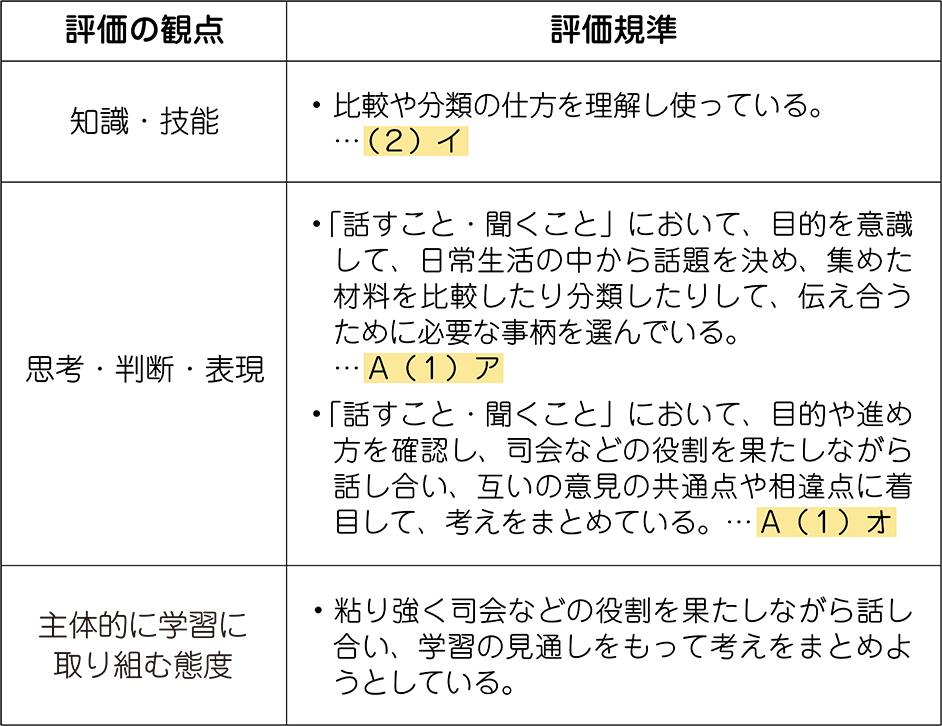

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元の言語活動は「互いの考えを伝えるなどして、グループで話し合う活動」です。

上述した通り、役割分担をして話し合い、合意形成を行う学習としては、初めてとなります。

合意形成にたどり着くために大切なのは、導入時に「目的」と「決めること」を共有する際、子供一人一人がそれらを理解することです。子供たちが熱心に情報を集めたり、自分の思いや願いが膨らんでいったりすればするほど、話合いはヒートアップするでしょう。子供たちが本気になって話合いに参加することは願ったり叶ったりですが、話合いの論点がずれたり、班での決定がなかなか進まなかったりする場面も大いに生まれます。その場合は、必ず導入で押さえた「目的」に戻り、それに合致した結論を出す方向に、子供たち自身が軌道修正していける力を身に付けることが大切です。

また、時間内に効率よく話合いを進めていくには、役割分担をする必要があります。

教科書では「司会」「記録係」「時間係」が例として挙げられています。初めて役割分担をして話合いを本格的に行うという子供が多くいるでしょうから、最初は丁寧にそれぞれの役割の必要性、それぞれの役割が担うことなどを押さえます。教科書に話合いの具体例や動画のQRコードがあるので、それらを活用しながら自分たちでそれぞれの役割の特徴を見いだし整理するとよいでしょう。

さらに、最終的に互いの考えを比較したり分類したりして分析し、共通点や相違点に着目しながら、班で一つのものを選び決定する力を身に付けます。

決定するには、理由や根拠が重要です。意見を出し合うときには質問して理由や根拠を引き出しながら、それが目的に合致しているか、よさや課題はあるか、みんなが納得できるか、などの観点をもとに分析する方法を学びます。

分析する中で、互いの考えの共通点や相違点がはっきりしてくるので、それらをもとに決定するための根拠を班のメンバーでまとめたり、折衷案を生み出したりして、一つの結論にたどりつけるような言葉の力を高めていきます。

4. 指導のアイデア

子供たちが主体的に学びを進め、本気で課題解決に取り組むためには、本単元において話合いのテーマ設定が重要でしょう。

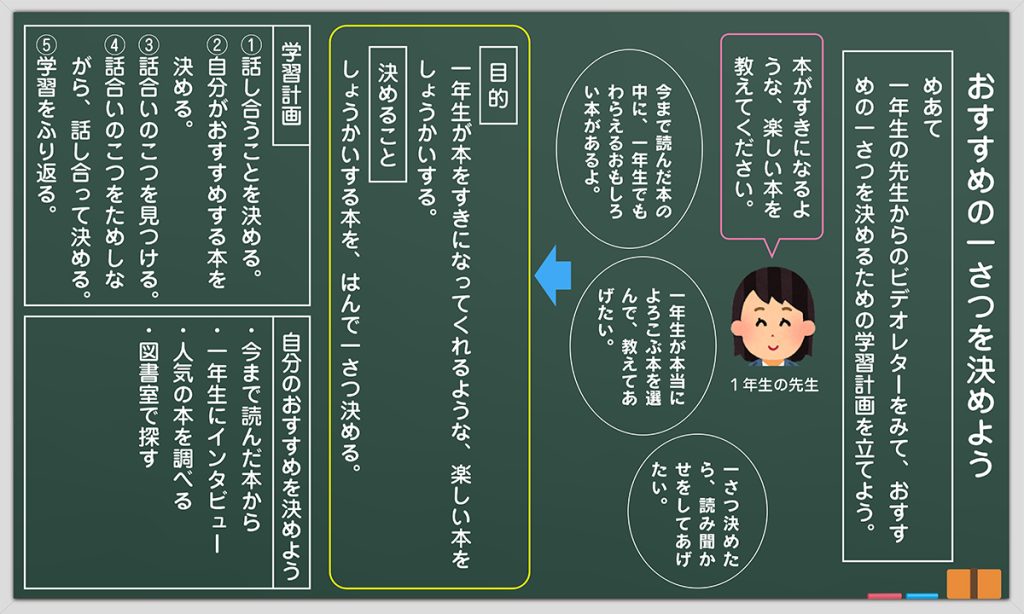

教科書にある「1年生が本を好きになってくれるような、楽しい本を紹介するためにおすすめの一冊を決める」という話合いのテーマであれば、子供たちが必要感をもつために、実際に1年生の先生にビデオレターを作成してもらい、それを見せることで、子供たちの本気度は高まるはずです。

また、情報収集する際に、実際に1年生に取材をし、どういう本なら興味をもってくれそうか、当事者の声を集める時間を設定するなどすれば、子供たちの真剣に検討する姿が見られるでしょう。

教科書のテーマは一例で、子供たちの学校生活の中で課題意識が高まり、話合いを通して解決したいテーマがあれば、子供たちとともにテーマ設定をし、学習を進めていくことも考えられます。

話合い活動自体が対話的な学びでありますが、合意形成ができる話合いを目指すために、自分たちが行った話合い活動を振り返りながら、どんなことに気を付ければ目的に沿った話合いができるか、どんなことを意識するとみんなで一つの意見としてまとめることができるかなどについて、班の友達や同じ課題を感じている友達などと分析を繰り返し、話合いの力を高めていくことが大切です。

本単元の5~7時間目は活動の自由度が広くなるように設定しました。

「話合い活動→振り返り(よさと課題の分析)→話合い活動」を繰り返す回数は、班の課題によって違ってもよいでしょう。

また、課題を分析する際、同じ班のメンバーだけでなく、同じ課題をもっていそうな友達、上手に話し合っていた友達などというように、目的によって意見を聞く相手を変えてもよいでしょう。

子供たち自身が話合いの中で生じた課題を自分事として捉え、主体的に解決していくために、話合いの回数や交流相手など、選択できる幅を実態に合わせて広げていくと、深い学びにつながっていきます。

今回の学習が次につながっていくために、「話合い名人になるこつ」などと称して掲示したり、タブレットで共有したりしておくと、必要なときにいつでも見返すことができて、継続して力を高めていくために効果的です。

また、自分たちの話合いを振り返ってよさや課題を分析するために、タブレットで動画を撮っておくことをおすすめします。

本単元で培った力は特別活動の話合い活動に直結するので、特別活動とのつながりを意識することが大切です。自分たちの学級や学年、学校をよりよくしていくために課題を見つけ、話合い活動を通してその課題を自分たちで解決する経験を積み重ねていけば、自分たちが自分たちの生活をつくり上げているという達成感や成就感を得ることにつながり、さらに主体的・対話的で深い学びが生まれていくと考えられます。

5. 単元の展開(8時間扱い)

単元名: 話合いで決定!これがわたしたちのおすすめの一さつ

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 1年生の先生からのビデオレターを視聴し、課題意識をもって学習計画を立てる。〈 端末活用(1)〉

話合いの目的や決めることを設定し、情報収集の見通しをもつ。

※休み時間等に情報収集する。

・第二次(2時、3時、4時、5時、6時、7時)

② 情報収集したものを目的に沿って整理し、理由や根拠を明確にして自分のおすすめの本を決める。

③ 話合いのモデル動画を視聴し、役割や進め方について確かめる。〈 端末活用(2)〉

④ 再度話合いのモデル動画を視聴し、進行の仕方のこつ、意見をまとめるときのこつを整理する。

⑤~⑥ 前時で整理したこつを意識しながら班で話し合い、話合いのよさや課題を分析する。〈 端末活用(3)〉〈 端末活用(4)〉

⑦ 前時で分析したことをもとに再度話し合い、班でおすすめの一冊を決定する。

・第三次(8時)

⑧ 話合いを通して見いだした「話合い名人になるこつ」を学級全体で共有し、単元の振り返りを行う。〈 端末活用(5)〉

全時間の板書例、ワークシート例、端末活用例と指導アイデア

●「主体的な学び」のために

↓令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデアを、続々公開中です!

イラスト/横井智美