第4学年「月と星」 学校で行うべき活動とは?【理科の壺】

調べ学習は子どもたちに主体的にやらせたい。しかし、果たして子どもたちだけでできるのか、同じ学級内でも子どもによって、調べる視点や深さに差が出てしまうのではないかと、お悩みの方も多いのではないでしょうか。何に気を付ければ、子どもたちが円滑に、かつ主体的に調べ学習をできるのか、今回は考えてみます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校教諭・三井寿哉

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.はじめに

今回は4年生の「月と星」の指導を題材にして考えたいと思います。

まず、先生は月が観察できる授業日を決めましょう。そして、子ども一人一人が観察し、正しく記録できるよう学校で指導していきましょう。さらには、宿題を出して夜の観察も行えるようします。月の観察活動を丁寧に行うことで、後で行う星の学習は、宿題として個人の観察ができるようになり、共通の記録を得ることが期待できます。

1.月が見られる時刻に時間割を調整する

「月と星」の単元の「月の学習」では、まず導入で月を実際に観察する活動を大事にしたいです。子どもたちと日中の月を見ながら問題を見出し、観察を行い、結論までを学校で行うようにします。

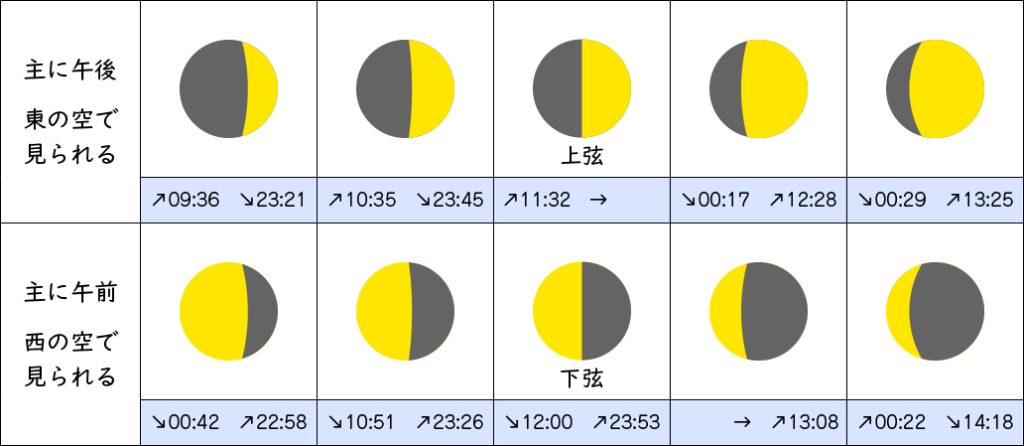

そこで、まず先生は日中に月が見られる日を理科の授業日にしなくてはいけません。先生は月カレンダーを基に学校時間に月が見られる時刻を確認し、理科の授業時間を設定するとよいでしょう。授業中に観察できる月は主に半月です。上弦の月前後2日間は3時間目以降の授業にし、東の空を観察します。また、下弦の月前後2日間は1、2時間目に授業を設定し、西の空を観察します。

【学校時間で見られる月の形と、理科の授業にするとよい時間割の目安】

※授業日時設定の際は、その日の天気も確認しておきましょう。