小1国語科「みんなにしらせよう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小1国語科「みんなにしらせよう」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科専任講師・成家雅史

執筆/お茶の水女子大学附属小学校・大村幸子

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元は、聞き手が聞きやすいように、姿勢や声の大きさ、話す速さなどを意識しながら話すこと、また、話し手の伝えたいことや自分が聞きたいことを落とさないように集中して聞き、感想を言ったり質問をしたりすることをねらいとしています。

相手を意識した話し方や聞き方について考えさせたり、友達に伝えることや友達の話を聞くことの楽しさに気付かせたりする指導を心がけるようにします。

本単元における経験を通して、話したい、聞きたいという思いや態度を醸成していきたいと考えています。

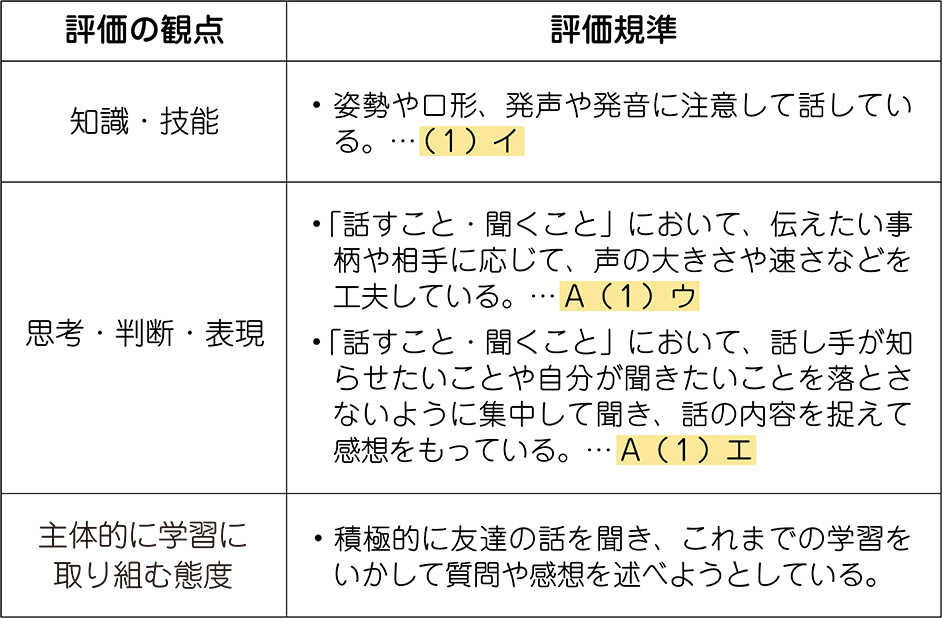

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

夏休み明けの子供たちは、自分の体験を友達に話したいという思いでいっぱいです。

一方で、クラスの友達との関わりも深くなってきているため、「友達はどんな体験をしたのだろう」「友達の体験を聞きたい」という思いもあるでしょう。

そこで、夏休みの経験をクラス全体に向けて話したり、友達の話を聞いて、感想をもったりすることをねらいとした活動を設定することとします。聞き手を意識しながら話をしたり、話し手に耳を傾け、共感的に聞いたりする経験を通して、人とつながることの心地よさを感じたり、互いの理解を深めたりしていけるように指導していきます。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 子供の言葉や思いを大切にした学びの場をつくる

子供たちの「話したい」「聞きたい」という思いを大事にし、誰もが、自分の言葉で臆せずに話すことのできる場を設定するようにしましょう。型にはめた話し方や、お決まりの質問事項を設定するのではなく、子供たちの言葉を大切にしたいものです。こうした自由度のある楽しい活動から、話すこと・聞くことの学びは生まれていきます。

話すこと・聞くことの学びは、話し方や聞き方など、方略に関わることだけではありません。話し手や聞き手としての意識、伝え合うことの楽しさ、人とつながることの心地よさなど、様々あります。

子供の言葉や思いを大切にし、子供がもっと話したい聞きたいとなるような学びの場をつくることを心がけたいものです。

〈対話的な学び〉 聞き手が話し手を育てる

夏休みの話を話題にしているので、聞き手が似たような経験をしていることも考えられます。そこからもっと知りたいことを尋ねたり、自分の体験と照らし合わせたりして、話題が広がるようにしましょう。聞き手からの質問や感想を通して、話し手もどのようなことを考えて話せばよいかについて理解を深め、さらに、自らの話し言葉に気を付けたりすることが期待できます。

上手に質問してあげることで話の詳細を聞き出すことができ、話し手に「話してよかった」という気持ちをもたせることができるのです。

実際の活動の中で、このような対話的なやりとりがたくさん行われることでしょう。

教師は、子供たちのこうした対話場面を取り上げて称賛したり、そのよさを全体で共有したりするような声かけをしたりしていくことが求められます。こうした営みが、よい聞き手を育て、ひいては、話し手を育てることにつながっていくと考えています。

〈深い学び〉 学習を振り返る

学習の終わりには、話すことや聞くことを振り返って、感想を書く時間を設定するようにします。

その際、友達の発表内容に対する感想と、話し方や聞き方に関する感想とに分けてまとめさせるようにするとよいでしょう。話し方や聞き方を意識させることで、話すこと・聞くことに対する理解が深まっていくことを期待します。

また、この学習の後には、「きのうのこと」「かぞくのしょうかい」等、話題を変えて、スピーチ活動を継続的に行っていくようにすると、「次はこうしてみよう」という目標なども芽生え、深い学びの実現にもつながっていくでしょう。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

発表の様子を動画で記録し、振り返りにいかす

本単元では、発表を聞き合うという言語活動を通して、話すこと・聞くことの学習を行います。

発表を聞き合う場面では、話すことや聞くことに没頭し、自分のふるまいを意識することは難しいでしょう。そこで、端末を活用して発表場面を動画撮影し、その動画を視聴することで、自分のふるまいを振り返る活動を取り入れるようにします。

動画視聴を通して、どのようなふるまいが良好な人間関係をもたらすのか、どのような質問をするとより話が広がっていくのかを考えさせるようにします。動画撮影は、三脚を活用したり、教師が担当したりするとよいでしょう。

6. 単元の展開(2時間扱い)

単元名: みんなに しらせよう

【主な学習活動】

第1時

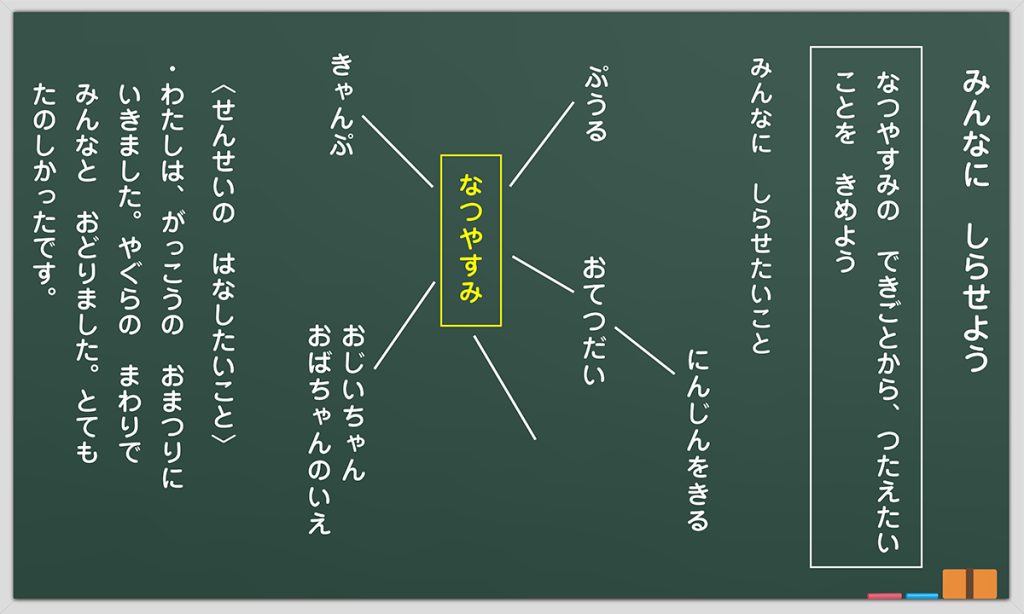

① 夏休みの経験を話す活動への見通しをもつ。

② 具体的な出来事を想起し、発表する内容を考える。

③ 発表する内容を書く。

第2時

① どのように話したり聞いたりしたらよいかを確認する。

② 学級全体で夏休みの経験を発表して聞き合う。

③ 学習を振り返る。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度の国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!