ウェルビーイングを学校でつくる! ~SDGsの授業プラン~ #01 「SDGsの授業づくり」を考える視点|藤原友和 先生

オンライン研修会「せんせいゼミナール」の講師&ファシリテーターとしておなじみの藤原友和先生が編集委員を務める新リレー連載がスタートします。毎回、全国各地の気鋭の実践者たちが交替で実践例を執筆、「時代の最先端」と言っても過言ではない提案を行います。教育の未来を担う若き先生方は、とくにご注目ください。初回は、藤原先生による序論をお届けします。

編集委員・執筆/北海道公立小学校教諭・藤原友和

目次

1 はじめに

みなさん、こんにちは。北海道で小学校の教員をしています、藤原友和と申します。

教員生活は24年を迎えました。現在は6年生担任、研修部として子どもたちの将来に生きて働く資質・能力をどうやって育てていこうかと奮闘する日々です。

さて、このたび縁があって小学館「みんなの教育技術」にてタイトルの通りSDGsをテーマとしたリレー連載を始めることとなりました。2030年の「ウェルビーイング」に向かって、2023年の現在、学校でできることを読者の皆様と一緒に考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

2 SDGsとは何か

SDGs(Sustainable Development Goals)は、「持続可能な開発目標」と訳されます。日本ユニセフ協会のHP*1では次のように説明されています。

貧困、紛争、気候変動、感染症。人類は、これまでになかったような数多くの課題に直面しています。このままでは、人類が安定してこの世界で暮らし続けることができなくなると心配されています。そんな危機感から、世界中のさまざまな立場の人々が話し合い、課題を整理し、解決方法を考え、2030年までに達成すべき具体的な目標を立てました。

それが「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)」です。

2015年、国連総会において「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。そこには具体的な17の目標と、169のターゲットが示されています。アジェンダの前半には、採択に至る経緯と決意、そして目指す世界像が示されています(詳しくは日本ユニセフ協会のHPをご覧ください)。

さて、これら17の目標は互いに関連し合いながら、課題の範囲や規模、枠組みのレベルがそれぞれ異なるようにも見受けられます。その複雑さや相互の関連性の高さ故に、一見すると未整理だったり、目標の実現が難しそうに見えたりするという「とっつきにくさ」に繋がっている事も否めません。

そこで、以下のような視点で捉え直すことによって、より相互の関係性がイメージしやすくなることが説明されています。

●5つの「P」

People(人間):ゴール1、2、3、4、5、6

Prosperity(豊かさ):ゴール7、8、9、10、11

Planet(地球):ゴール12、13、14、15

Peace(平和):ゴール16

Partnership(パートナーシップ):17

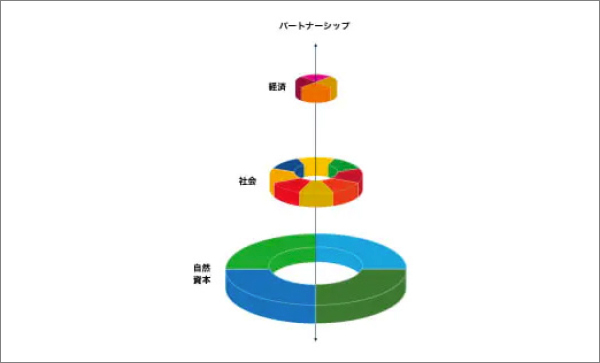

●3つの「層」

17(パートナーシップで全てを包括する)

経済:8、9、11、12

社会:1、2、3、4、5、7、11、16

環境:6、13、14、15