ワクワクが広がる!! 見え方が変わると世界が広がる! 〜6年「電気の利用」〜 【理科の壺】

6年の「電気の利用」は、これまで使ったことがない手回し発電機やコンデンサなど新しい教材がたくさん出てきて、それらを使い「電気を確認する」ことが多い単元です。しかし電気は、日常的に馴染みはあっても、それ自体は目に見えないため、なかなか問題をもって考えることが難しいです。小学校の理科は、学習したことを日常に活かすことができるようになることも大切なことです。そこで今回は、遊園地と絡めて電気を学習することをご紹介します。子どもたちが興味を持つ身近な事象と絡めて話し合う授業づくりを考えてみるといいですね。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・森田千智

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.遊園地でワクワク!

6年「電気の利用」では、発電や蓄電、電気の変換について学習していきます。私たちの身の回りにもたくさんの電気が使われているので、子どもたちの生活と繋げて考えやすい単元です。しかし、子どもたちが問題意識を持続できるような学習にするためには、導入での「楽しそう!」「おもしろそう!」という気持ちがとても大切です。

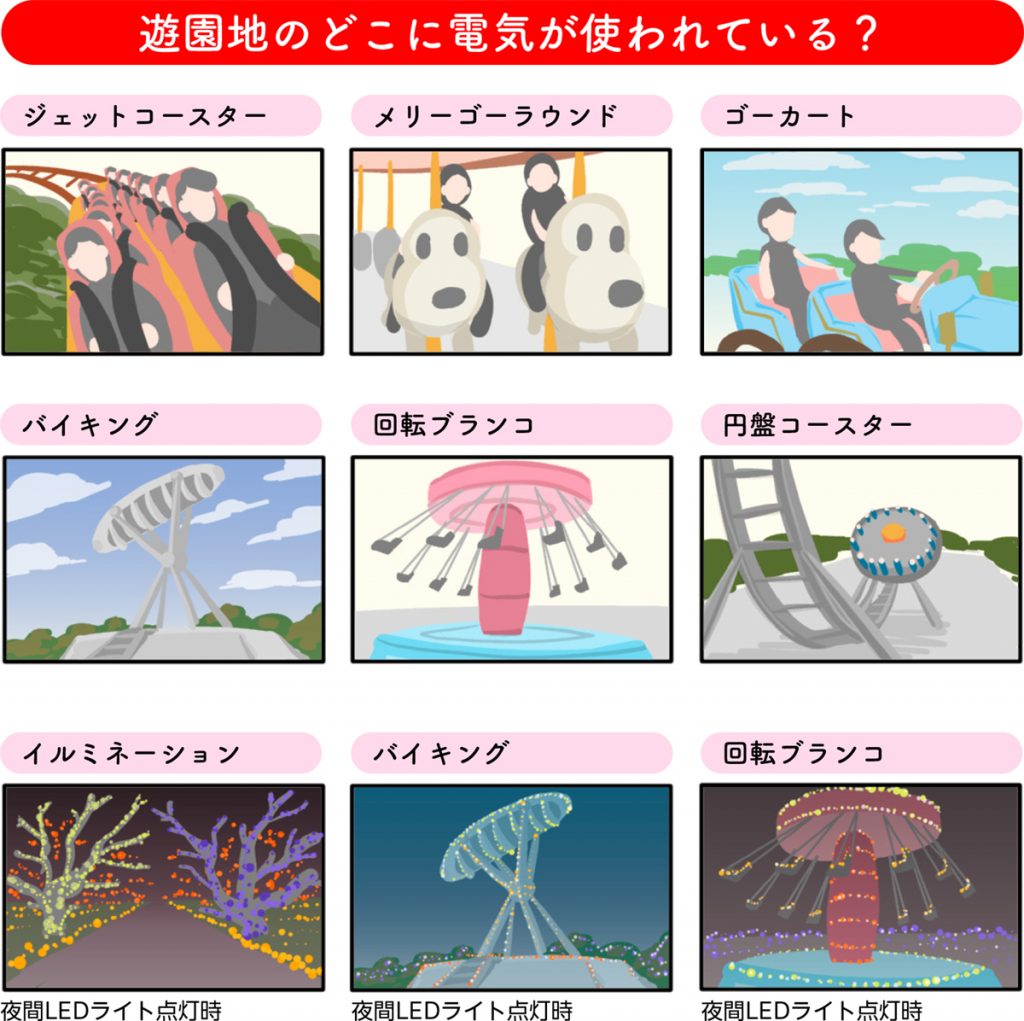

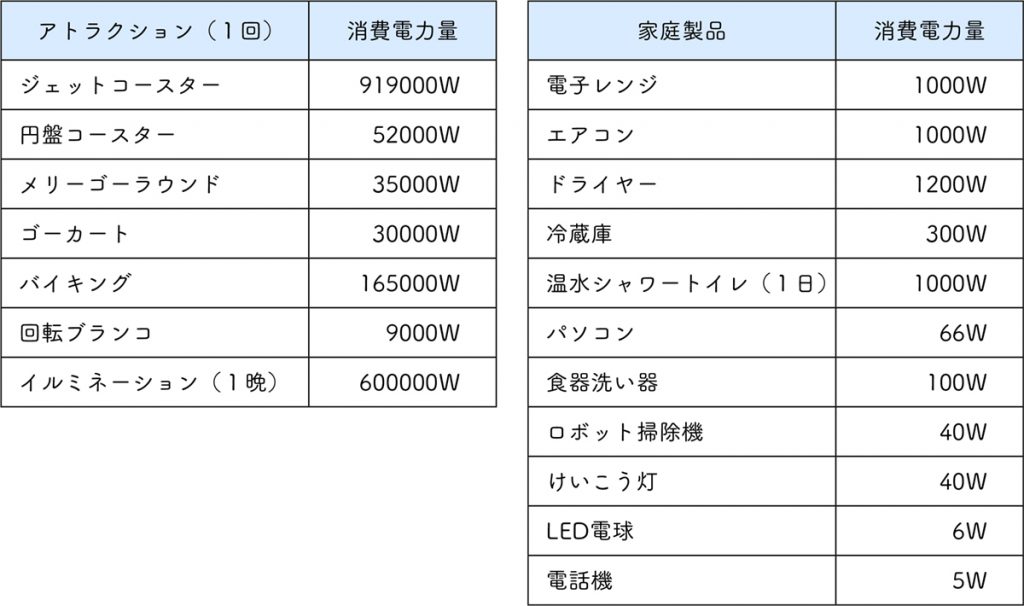

そこで今回は、電気が使われている遊園地の遊具を子どもたちと見ることからスタートしました。先生が実際に行った時の映像を見せ、「どこに電気が使われている?」と問いかけると、「え‼ こんなところにも?!」「もしかしてこの音楽も?!」と、遊園地に行ったことのある子どもも新たな発見をします。映像を見た後に、遊園地でのエネルギー使用量や遊具ごとの消費電力量、家電製品の消費電力量の資料などを提示しました。子どもたちは、それらの資料を基に「遊園地では、たくさんの電気が使われているけれど、このまま続けていて大丈夫?」という問題を見いだしました。

日常生活と繋げて興味を広げていくことはとても良いことです。ですが、さらにワクワク・ウキウキして特別感のある学習にすることで、子どもたちの意識が高まる授業を始めましょう!

2.遊園地を徹底分析!問題意識を持続させよう!

学習が進むにつれて、「最初は楽しかったのに…」「なんだか難しい…」と、子どもたちも先生自身も感じることはありませんか。最初の楽しさや興味を持続させるために、学習の途中で「遊園地ではどうだろう?」と、最初に見いだした問題に戻るようにしました。

例えば、手回し発電機や光電池を使って、「電気は光・音・熱・動きに変換できること」、「自分で発電できること」を学んだとしましょう。その後、遊園地では、どうなっているのか考える時間をとります。下の表のように、遊園地のアトラクションを光・音・熱・動きに分類していきました。「一つだけではなくて、重なっているものがある!」「三つも変換していたら、たくさん電気を使っていることになるよね。」と、最初に見いだした問題を少しずつ解決していきます。

最初に見いだした問題に立ち返ることを意識することで、子どもの問題意識がぐんと高まり、持続することができます。