小学校と中学校の学習内容(「粒子」領域)のつながりを大切にした授業づくり 【理科の壺】

粒子領域(化学領域)は、反応から物質の性質に着目したり、目には見えなくとも何かが存在していることに着目したりします。小学校、中学校では物質の性質の違いに関する基礎を学びます。小学校の学習は中学校の学習内容に密接につながっており、小学校の内容を教える際に、中学校で学ぶことも意識しておくと、子どもたちの学びの接続が円滑になります。

今回は、見えないものをどのように見える化して説明し、考えを共有していくかについてです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/長野県公立小・中学校教諭・結解武宏

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

目次

小学校と中学校との学習のつながりの必要性

小学校の各学年の学習内容のつながりを意識して、授業づくりを行っていきたいですね。例えば、小学校第6学年「水溶液の性質」では、小学校第5学年の「条件を制御しながら調べる」という学習を生かし、水溶液の性質や働きの違いを「より妥当な考えを導く」ことを意識して授業します。さらに意識したいことは、

中学校では、物質の水への溶解や化学変化を粒子や原子・分子のモデルと関連付けて考えます。

そこで、目には見えない粒子の姿を、イメージ図やモデル図を使って考えたり、表したりするような学習のつながりを意識した授業づくりを行いたいです。

今回フォーカスする「粒子」領域(いわゆる化学領域)ですが、主な理科の見方は、「質的・実体的な見方」になります。質的な見方とは、「材料によって性質が違う」「材質によって重さや体積が違う」など、物によって性質が異なることや物の性質自体を捉える視点であり、物を構成する要素である形や体積、状態変化を見る視点のことです。実体的な見方とは、目に見えなくてもそこに物体が存在するという、見えないものを捉える視点になります。

それでは、ここからは具体的に。

●小学校第6学年「水溶液の性質」において、水溶液の性質や状態等の違いを、より妥当な考えを導くために、質的・実体的な見方で考察する場面。

●小学校第5学年「ものの溶け方」において、粒のモデル図を使って自分の考えを表現し、実体的な見方を働かせて、より深く学ぶ場面。

この2つの授業づくりを考えてみましょう。

より妥当な考えを導くために、質的・実体的な見方で考察する場面(小学校第6学年「水溶液の性質」)

小学校第6学年の「思考・判断・表現」の評価の対象として、

「より妥当な考えを作り出す力」

があります。

これは言い換えれば、理科において子どもたちに身につけてもらいたい重要な資質・能力です。

「金属が溶けた水溶液から出てきた固体は、もとの金属と同じ物か、ちがう物か」という問題に対して、児童が複数の実験結果を基に多面的に考えていきながら、この「より妥当な考えを作り出す力」を磨いていく様子を紹介しましょう。

アルミニウムを塩酸で溶かし、それを熱して蒸発させると白い粉が残ります。

例えば食塩水の場合は、蒸発させれば食塩の結晶が残り、これを水に溶かせば再び食塩水になります。果たして塩酸とアルミニウムにおいても、これと同じことが言えるのか。白い粉は元のアルミニウムなのか。ということを調べるため、白い粉にアルミニウムと同じ性質があるかどうかを、複数の実験(今回は4つの実験)を通して調べでいくことにします。

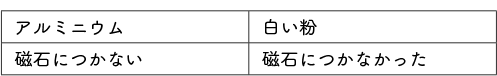

子どもたちがアルミニウムの性質に基づいて問題を解決する方法を考え、実験計画を立てられるように、元の金属であるアルミニウムの性質を提示していきます。

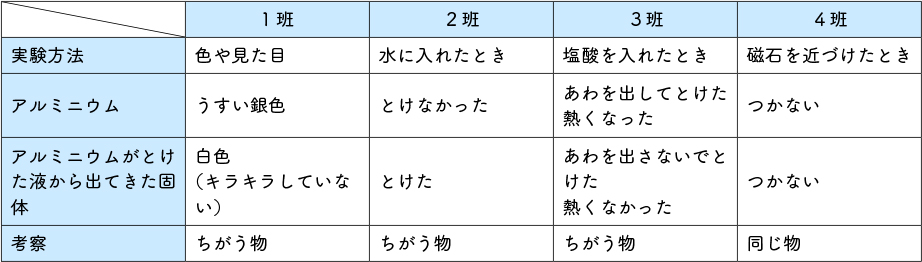

実際に授業において、子どもたちに実験方法を考えさせ、その中から調べてみたい方法を決めさせました。子どもたちが計画した実験は、下の表「色や見た目、水に入れたとき、塩酸にいれたとき、磁石を近づけたとき」の4種類でした。この4つの方法を班ごとに分け、実験を行いました。

実験を行い、各班の実験結果を基に個人で考察をし、アルミニウムかどうかを判断しました。磁石を近づけてつくかつかないかを調べる4班のAさんは、実験前にアルミニウムと予想していたので、出てきた物はアルミニウムの性質と同じで、磁石につかないと考えていました。

4班Aさんの予想

白い粉はアルミニウムである

4班の結果(磁石を近づける実験)

この結果から

→(アルミニウムと反応が同じなので)白い粉はアルミニウムである。

実験結果はAさんの予想通り磁石につかなかったため、「出てきた白い粉はアルミニウムと同じ物だ」と判断しました。そこで、個人で考察をした後、他の班と下の表のように共有しました。

クラスの話合いの際、Aさんは4つの班の結果を見て、

「なぜ、4班の考察だけちがうのだろう?」

と疑問をもち、みんなで4班が他の班と考察が違う理由を考えることになりました。

そして、Bさんから

「磁石につかない物の中には、アルミニウム以外の物もある」

という意見が出されました。

さらに意見交換を進める中でAさんから

「出てきた物がアルミニウムでないならば、電気が流れないことを確かめてみれば分かる」

と発言し、実際に豆電球と乾電池と導線を使って、水溶液から出てきた物は電気を通さない、ということを確かめました。

そしてAさんは

「全ての結果と考察を基にまとめると、出てきた物はアルミニウムではない」

という結論を導いてきました。

このように各班で違った実験を行い、実験結果と考察を交わし合ったこと。それにより小学校第3学年で学んだ「金属が電気を通す」ということを想起して、追実験を行うことができました。

子供たちは「多面的に考えながら、より妥当な考えを作り出す」ことへと進んでいったと言えます。

すなわち、複数の実験結果を基に考えることにより、1つの実験結果では必ずしも答えが導けるわけではない、ということに気付き、様々な実験の結果から多面的に考え、結論を導くことが必要だと学んだのです。