小5理科「電磁石の性質2」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校指導教諭・鈴木 寛人

福岡県公立小学校教諭・梶沼 光弘

監修/文部科学省教科調査官・有本 淳

福岡県公立小学校校長・川津 栄子

福岡県公立小学校教頭・南波 啓一

目次

単元の目標

電流の大きさや向き、コイルの巻き数などに着目して、それらの条件を制御しながら、電流がつくる磁力を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や主体的に問題を解決しようとする態度を育成することがねらいとなります。

学習指導要領では、次のことを理解するようにすることが示されています。

ア(ア)電流の流れているコイルは,鉄心を磁化する働きがあり,電流の向きが変わると、電磁石の極も変わること。

(イ)電磁石の強さは,電流の大きさや導線の巻数によって変わること。

を理解するように指導しましょう。また、その過程において、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を育成しましょう。

単元展開

総時数 11時間

第1次 電磁石の極

「エネルギー」を柱とする領域である本単元は、主として「量的・関係的」な見方を働かせることが特徴的な学習です。電流の大きさやコイルの巻き数を変えることで電磁石の鉄を引き付ける強さが変化することを、比較しながら調べていきます。そして比較をする際には、条件を制御して、解決の方法を発想することがとても重要になります。本単元では、実験に用いる道具や材料(導線の長さや電池の種類など)など様々な条件のうち、変えたい条件以外の条件が同じになるよう実験の条件を整える必要があります。正確な比較をするために大切なこととして、子供と条件を制御して、解決の方法を発想することの意義をしっかりと確認しましょう。

1 電磁石を作って、気付いたことを話し合う。

電磁石は生活の様々な場面で活躍しています。しかし、子供たちが生活の中で目にすることはほとんどなく、初めて出合う子供が多いと思われます。そこで、単元導入時に、教師が自作した電磁石を用いて、電気が磁力をつくる様子(クリップなどを引き付ける様子など)を提示します。子供たちがもつ電磁石への興味・関心が高まるはずです。第5学年までの学習では、磁力をもつものとして「磁石」について学習してきました。電磁石の性質を追究する際に磁石の性質を想起することでこれからの学習の見通しをもつことができるようになります。

2 電磁石と磁石を比べながら電磁石の性質を調べる。

3 電流の向きと電磁石の極のでき方の関係を調べる。

第2次 電磁石の強さ

4 電流の大きさと電磁石の強さの関係を、条件を整えて調べる。(授業の詳細)

【単元全体を通した注意】

●乾電池をコイルにつないだままにすると、コイルが発熱し、熱くなります。火傷の原因になるので、コイルや電磁石を扱う際は、回路の中にスイッチを組み込むなどして、実験をするときのみ回路をつなぐようにしてください。

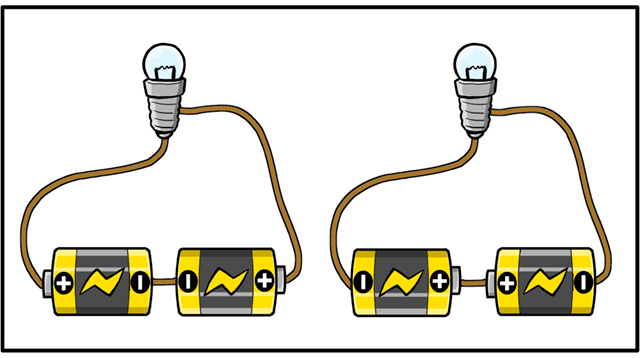

回路の中で乾電池を複数扱う際の注意】

●乾電池を導線で繋ぐ時に、+極と+極、-極と-極どうしで繋いでしまうと、電流がうまく流れず、電池が発熱したり、破裂したりして、大変危険です。直列回路を作る際は、極の向きに注意してください。

5 コイルの巻数と電磁石の強さの関係を、条件を整えて調べる。

6 「電磁石を利用したおもちゃを作ってみよう!」に取り組む。

7 「確かめよう」、「学んだことを生かそう」に取り組む。