「正解のない時代」の今求められる傾聴力と任せて育てる学校マネジメント

学校に求められることが増え、やるべきことも多様化している今、必要な学校マネジメントや、学校リーダーとしてのあり方はどんなものか、そのために具体的に管理職は何ができるのか。神奈川県ユネスコスクールネットワーク会長、全国小中学校環境教育研究会理事などを務める、湘南学園学園長の住田昌治氏に伺った。

インタビュー/学校法人湘南学園学園長・住田昌治

プロフィール

住田昌治(すみた・まさはる)

1958年生まれ。横浜市立永田台小学校校長、横浜市立日枝小学校校長を務めた後、2022年より現職。ユネスコスクールやESDのほか、学校組織マネジメントや働き方などの講演や記事執筆を行い、元気な学校づくりで注目されている。『若手が育つ指示ゼロ学校づくり「一緒に働きたい」と思われるリーダーの条件』(明治図書出版)など著書多数。

目次

心理的安全性を確保し、土壌をつくる学校マネジメントで大切なこと

昨今の学校の状況を見てみると、GIGAスクール構想や令和の日本型学校教育、主体的・対話的で深い学び、加えて働き方改革や教職員のメンタルヘルスの問題など、取り組むべき課題は多岐にわたっています。こうしたさまざまなことに取り組む際、学校マネジメントとして最も大切なのは、職場の「心理的安全性」を確保し、教職員が活躍できるような土壌をつくることにあると考えます。

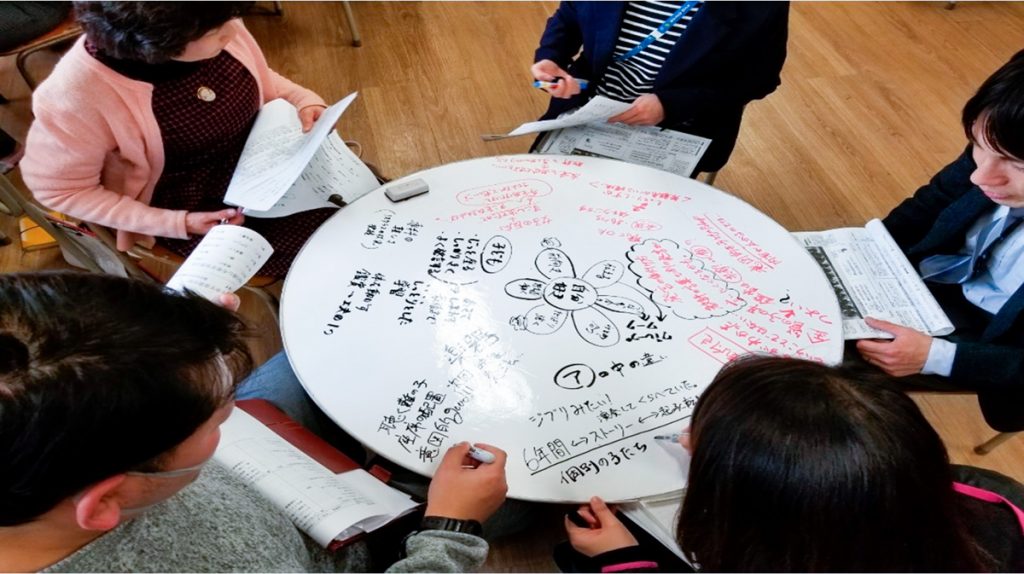

心理的安全性のある職場とは、教職員が積極的に新しいことにチャレンジしたいと思えるような環境づくりや、失敗しても許される安心感を与えるということです。具体的には、まずはやってみようと管理職の後押しがある、苦手なことをまわりに聞きやすい、新しいアイディアを発表しやすい、相手を尊重する文化がある、といった環境が理想です。

例えば私の前任校では、ICT活用がかなり進んでいました。これは、教職員一人ひとりが積極的にやりたいことを進めていってくれた結果です。心理的安全性を確保する職場づくりを進めた結果、教職員一人ひとりが「自律自走」してくれるようになりました。管理職が不在でも「勝手に」動いてくれる、強靱な組織になったのです。

反対に、心理的安全性のない職場を想像してみてください。信頼関係がなく、失敗も許されない雰囲気があれば、新しいことに挑戦しようという人は生まれません。協力体制がとれず、足を引っ張る人も出てくるかもしれない。そこで無理に何かを推し進めようとしても、歩みは遅く、誰かに負担が集中することも考えられるでしょう。子どもたちへの教育にも、当然大きな影響を与えることになってしまいます。

私がこれまで見てきた学校で新しい取り組みが進んでいる学校は、もれなく教職員一人ひとりの自律自走を促すマネジメントが行われていたように感じます。

正解のない時代に求められるリーダーとしてのあり方

こうした学校マネジメントに必要なのは、従来のようなトップダウン型リーダーシップではありません。今求められるリーダーとしてのあり方は、教職員一人ひとりの自律自走を応援し、支援する「サーバントリーダーシップ」や、みんながリーダーになることをめざす「シェアードリーダーシップ」などでしょう。

昨今はもはや、正解のない時代です。先の状況は予測できず、「これまでこうしてきたから」では、太刀打ちができません。残念ですが、管理職の長年の経験や知識、これまでの常識は、通用しないと考えた方がいいでしょう。必要なのは、教職員一人ひとりのもつ、多種多様なアイディアであり、知識や経験です。それらを集約して一致団結し、チームで対応していくことが求められています。

だからこそ、私は学校リーダーこそ、あえて「存在感を消す」べきだと考えています。つまり、主人公は誰なのか? ということです。教室の主人公が子どもであるように、学校づくりの主人公は、教職員です。管理職は、教職員が自律自走することを応援し、彼らの成長を後押しする立場にまわることが重要なのです。