「対話的な学び」が深まる学校にするため管理職がすべきこと

この10 年で、教員が一方的に話し続けるような講義スタイルの授業はだいぶ減り、授業中に子どもたちが話し合う場面が確実に増えてきました。それは喜ばしいことですが、その話し合いは「対話的な学び」になっているでしょうか。「深い学び」につながっているでしょうか。そこで、次のステップとして、対話の質を向上させるにはどうしたらいいのか考えてみたいと思います。

現状の対話の問題点と管理職のするべきことを明らかにするため、対話に注目して小中学校に助言を行っている岐阜聖徳学園大学の玉置崇教授に話をうかがいました。

玉置 崇(たまおき・たかし) 1956年、愛知県生まれ。 岐阜聖徳学園大学教授。公立小中学校教諭、国立大学附属中学校教官、中学校教頭・校長、県教委主査、教育事務所長などを経て、2015 年4 月より現職。教員養成に精力的に取り組み、『総合教育技術』誌で「笑顔でつながる学校づくり」を好評連載中。

目次

深まらない会話は、対話ではない

「主体的・対話的で深い学び」が推進され、多くの小中学校で教員が一方的に教える講義スタイルの授業から、子ども同士のコミュニケーションを増やす授業へと変わってきたのはとても良いことです。しかし、最近、気になるのは対話の質です。子どもがペアやグループで話し合う機会を増やせば、それでいいと思っていませんか?

「主体的・対話的で深い学び」の主体的な学び、対話的な学び、深い学びは、全部つながっています。個別に実現するものではありませんが、より充実させるためには、対話の質を高めることが求められます。真の対話を目指すために、まずは「対話的な学び」について確認しておきます。

中央教育審議会の「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」(2016年8月)の中で、「主体的・対話的で深い学び」の実現のために、授業改善を行う際に必要な視点として、「対話的な学び」は以下のように定義されています。

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。

対話の目的は「自己の考えを広げ深める」であり、ポイントは「自分一人で完結する学習ではない」ということです。

しかし、現在、多くの学校で行われている対話にはいくつかの問題点があります。

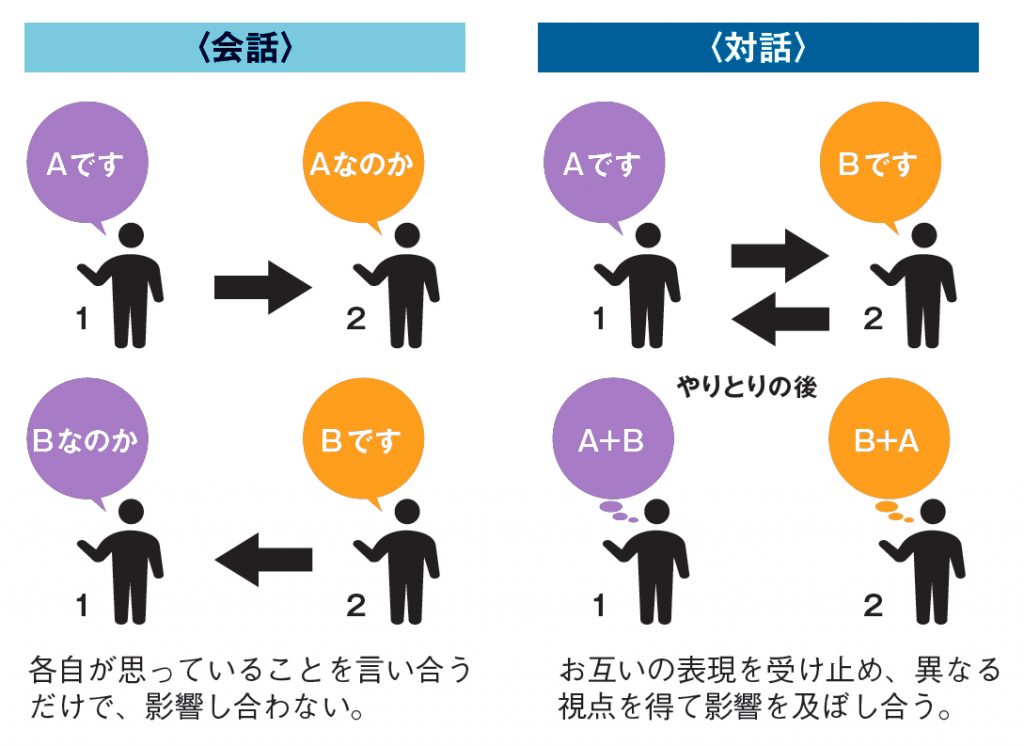

①「会話」になっている

「対話」と「会話」は別物です(以下の図を参照)。会話は、お互いに思っていることを言い合います。例えば、子ども1が「Aです」と主張したら、それを聞いた子ども2は「Aなのか」と思うものの、子ども1の発言は子ども2の考えに影響を及ぼしません。二人の子どもたちの考えは、広がりも、深まりもしないのです。

会話と対話の違い

これに対し、対話では、子ども1が「Aです」と主張し、子ども2は「Bです」と主張した場合、言葉のやりとりを繰り返していくうちに、子ども1の考えにはBという新しい視点が加わり、AにBをプラスして考えることになります。もともとの「A」や「B」という考えが必ず変わるわけではありませんが、二人の子どもたちは、お互いの表現を受け止め、異なる視点を得て影響を及ぼし合います。他者と話すことで考えが広がり、深まるのです。

現状では、それぞれの子どもが意見を言い合うだけの「会話」になっている学校が多いのではないでしょうか。

②教師がすべてを把握できない

対話は、教室の中で同時進行で行われますから、教員が話し合いの内容を、すべて把握することは不可能です。対話が成立しているのはどのグループで、成立していないのはどのグループなのかを、一人の教員がその場で判断したり、評価したりすることができないのです。

③子ども同士に限定されている

以前、日本の自動車の良さを子どもに考えさせながら、日本の産業を理解させる6年生の社会科の授業を参観したことがあります。子どもたちは、調べたことを一生懸命発表していましたが、資料に書いてあることをただ読み上げるだけで、あまり深まりが感じられませんでした。

その日は研究発表会でしたので、たくさんの大人が教室にいたのです。しかも、この地域ではほとんどの大人が車を運転します。子どもが調べたことを発表した後、「どう思いますか」と実際に運転している大人たちの意見を聞いてもよかったのではないかと思うのです。おそらく運転している人ならではの実感、意見が出てきたのではないでしょうか。

前述の対話の定義には「地域の人」という文言があります。その場にいる大人たちを対話に巻き込まなかったことが、非常に「もったいない」と感じた授業でした。

対話を生み出すために教師がすべき3つのこと

「みんなが同じ時間だけ話す」、「頷きながら聞く」など、子どもに対話の作法を教えることは大事だと思うのですが、それをする前に、対話を生み出すために教員がするべきことが3つあります。

1つ目は、子どもに「対話は楽しい」と思わせることです。そのためには、教員は授業の中で子どもと子どもをつないでほしいと思います。例えば、Aくんが発表したら、「Bくんは今、頷いたよね。どんな点について頷いたの?」などと声をかけるのです。そうすると、Bくんは「Aくんの○○という言葉が、とてもいい言葉だと思いました」などと答えるかもしれません。このように、教員が子どもと子どもをつなぎ、子どもたちがつながることの良さに気づき、「対話すると楽しい」と感じれば、自然と対話をしていくでしょう。しかし、実際には、教員と子どもが1対1で対話する場面をよく見かけます。もしも授業のねらいから外れた発言をした子どもがいたとしても、教員がその子どもに対して饒舌に説明するのではなく、「○○さんはどうしてそう考えたと思いますか」と、他の子どもにつないでいけばいいのです。

2つ目は、子どもが対話したくなるような問いを、教員が提供することです。子どもが「どうでもいい」と感じるようなテーマでは、対話をする気が起きないでしょう。子どもがもっと知りたくなり、調べたくなり、考えたことを人に伝えたくなるような問いを出すことが求められます。

3つ目は、これが真の対話を生むために最も重要なことですが、「わからない」、「どうしてそう考えたの?」などと気軽に言える関係を教室内に築くことです。

自分から手をあげて「わかりません」と言える子どもは少数です。子どもがそう言えるようにするには、表情を見て、教員は寄り添っていかなくてはいけないでしょう。少し苦しそうな表情、疑問を感じているような表情をしている子どもがいたら、「その気持ちを言ってください」などと、教員がうながす必要があります。

さらに、「クラスの中でわからないのは私だけじゃない」と子どもたちが思えるようにすることも求められます。それには、「わからない」と言ってくれた子どもたちの意見を大切にし、「○○くんがわからないと言ってくれたおかげで、こんなにも深い話ができたね」など、教員が価値づけるといいと思います。「わからない」のは自分だけではなく、先生も認めてくれていてみんなの学びに貢献しているのだという、意識を持てるようにしていくのです。

ところが実際は、多くの学級に「余計なことを言ってはいけない」という雰囲気があるように見えます。「この先生には、ふざけない限りは何を言っても許される」と子どもが思えるような環境をつくることが重要なのであり、結局、最後は学級づくりです。授業だけで子どもとつながろうとしても無理ですから、教員は日常生活の中から子どもとつながる必要があります。