小3算数「表とグラフ(棒グラフ)」指導アイデア(7/10時)《ぼうグラフの見え方がちがうわけ》

執筆/富山大学人間発達科学部附属小学校・羽柴直子

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、前・富山県公立小学校校長・中川愼一

目次

本時のねらい(本時7/10時 整理のしかたや棒グラフのかき方を学習した後)

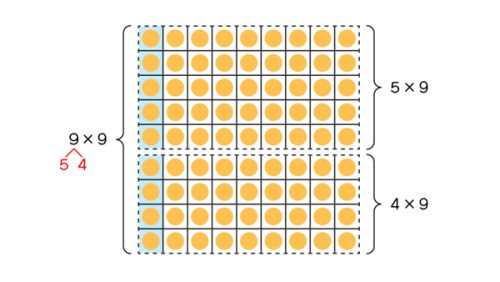

1目盛りの表す数の大きさや棒の長さを読み取り、データの表し方の工夫について考える。

評価規準

1目盛りの表す数の大きさや棒の長さに着目して、グラフを比較し、表し方の工夫について考えている。(思考・判断・表現)

問題

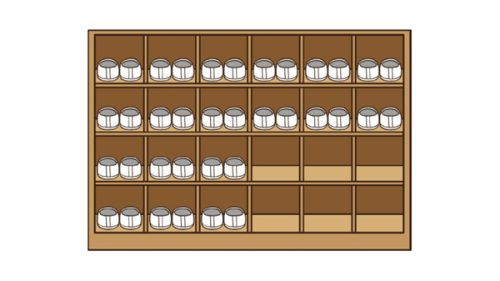

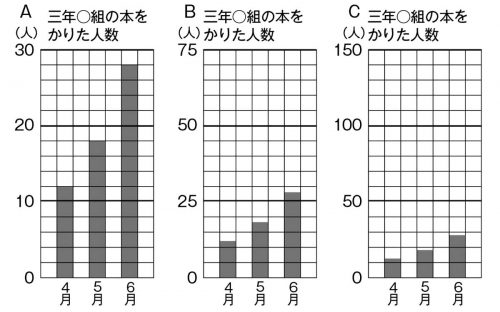

A、B、Cのぼうグラフは、三年生のある組が4月、5月、6月に図書室で本をかりた人の数を表しています。3つのぼうグラフから、どんなことが分かりますか。

棒の長さで本を借りた人数の多い少ないが分かるから、Aはたくさん本を借りていて、BやCはあまり本を借りていないことが分かります。

棒の長さの変わり方から、Aは借りる人数がぐんと増えているけど、Cは、あまり増えていないことも分かります。

実は、3つの棒グラフはどれも、この3年1組の人数を表しているのですよ。

え、本当に!? 同じ表なのに、どうしてこんなに見え方が違うんですか?

学習のねらい

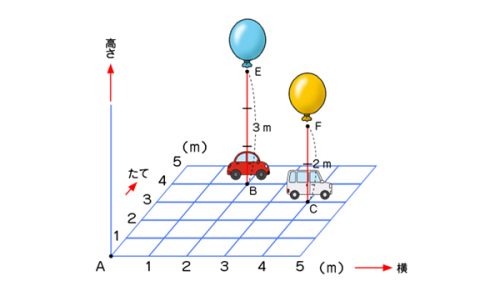

ぼうグラフの見え方がちがうわけを考えよう。

見通し

- それぞれの棒の長さが表す数の大きさを確かめてみよう。 〔方法の見通し〕

- 縦軸の目盛りに着目して、1目盛りが表す人数を調べてみよう。〔方法の見通し〕

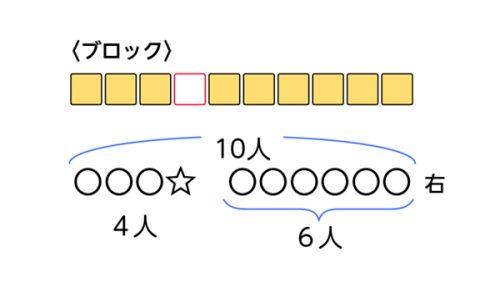

自力解決の様子

A つまずいている子

棒の長さのみに着目し、縦軸の目盛りの違いに気付いていない。

B 素朴に解いている子

縦軸の目盛りの違いに気付き、1目盛りの大きさを調べて考えている。

C ねらい通り解いている子

縦軸の目盛りの違いから1目盛りの大きさを求めて考えている。また、どの棒グラフが見やすいかを考えている。

学び合いの計画

ここでは、1目盛りが表す数の大きさの違いによる棒グラフの見え方について考えることが大切です。

イラスト/小沢ヨマ、横井智美

『教育技術 小三小四』2021年6/7月号より