小2道徳「ぽんたと かんた」指導アイデア

使用教材:「ぽんたと かんた」(日本文教出版)

執筆/鹿児島県公立小学校教諭・太田里香

監修/鹿児島県公立小学校校長・橋口俊一、文部科学省教科調査官・浅見哲也

目次

授業を展開するにあたり

道徳科の授業が始まると、わくわくしている子供たち。自分たちと同じくらいの年齢の子供や動物たちがお話に出てくる道徳科の授業は、子供たちが好きな授業の一つでもあります。授業中は多くの子供が挙手し、進んで発表する姿が見られます。

しかし、授業をしていく中で、「お話を読むことが楽しい」「発表することが楽しい」というだけになり、本来、道徳科の授業で養うべき道徳性があまり育っていないように感じました。その理由の一つとして、「自分のこととして考えられていない」ということがありました。そこで、このことを課題とし、道徳科の授業づくりに取り組んでみました。

道徳科の授業を行うに当たって、子供一人ひとりが自分との関わりの中で考えることはとても重要なことです。教材を読んで道徳的価値について触れることはもちろん大切ですが、それを自分事として感じたり考えたりすることが、道徳的価値を深く理解するうえで重要になります。

そのような力を付けるために、教材を読んでいく際、「自分だったらどうか」「自分にも同じようなことがないか」という考える視点を与えながら授業を進めるようにしました。そうすることで、自ずと教材の中に自分自身を置き、自分との関わりの中で考えることができるのではないかと考えたからです。

また、終末の自分をふり返る場面では、お話に出てくる人物へ手紙を書いたり、みんなからアドバイスを言ってあげたりする場面を設定しました。そうすることで、道徳的価値を自分自身の問題として受け止め、これから伸ばしたいことや今後の生き方について考えていけるのではないかと考えたからです。

展開の概略

1 「してはいけない」と分かっていても、してしまった経験について話し合う。

2 めあてを立てる。

3 教材「ぽんたと かんた」の範読を聞いて、登場人物の気持ちを読み深める。

①かんたが裏山に入り、一人になったときのぽんたの気持ちを考える。

②「ぼくは行かないよ」と言ったときのぽんたの気持ちを考える。

③仲よくぶらんこに乗っている二人の気持ちを考える。

4 よいことをするために、大切にしたいことを話し合う。

5 これまでの自分をふり返り、ぽんたへ手紙を書く。

6 よいことをすることのよさについて、教師や友達の話を聞いて考える。

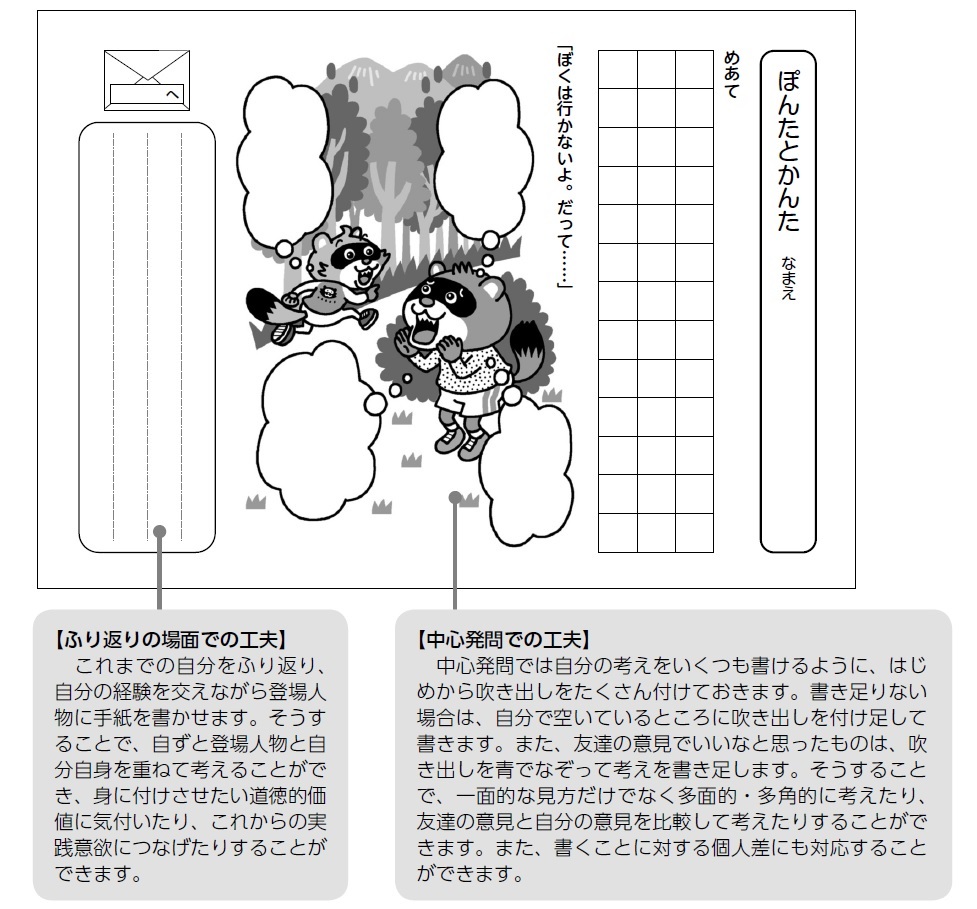

▼ワークシートの工夫

教材提示の工夫

二年生の子供たちは、比較的お話を読んだり聞いたりすることが好きですが、中には、聞いただけでは内容が理解できない子供や、途中でついてこられなくなる子供もいます。そこで、「ぽんたと かんた」の授業では、ペープサートを使って教材提示をしました。

人物が行ったことや言ったことが視覚的に分かり、興味をもちながら、お話を聞いている様子が見られました。また、内容を理解することは、教材を自分事として考えるためにも効果的でした。

その他の教材提示のしかた

・デジタル教科書の活用(アニメーション)

・挿絵を使った紙芝居 など

発問の工夫

自分事として考えさせるために、あらかじめ多くの補助発問を用意しておきました。登場人物の気持ちを考える際、自分事として考えるために、「自分だったらどうしますか」「どんな相手でもできますか」などと問うことで、子供たちは自ずと自分のこととして考えようとしていました。

そのときに大切にしたことは、どのような考えでも受け入れようとする雰囲気づくりです。心の弱さやうまくいかなかった経験も本音で話せる環境をつくるようにしました。