小1算数「わかりやすく せいりしよう」指導アイデア《ものの個数を分かりやすく表す方法を考える》

執筆/神奈川県公立小学校主幹教諭・黒木正人

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

目次

本時のねらいと評価規準

(本時1/2時)

ねらい

ものの個数を簡単な絵や図を用いて表すことのよさを感じ、今後の生活に生かそうとする。

評価規準

ものの個数を分かりやすく表す方法を考えることができる。

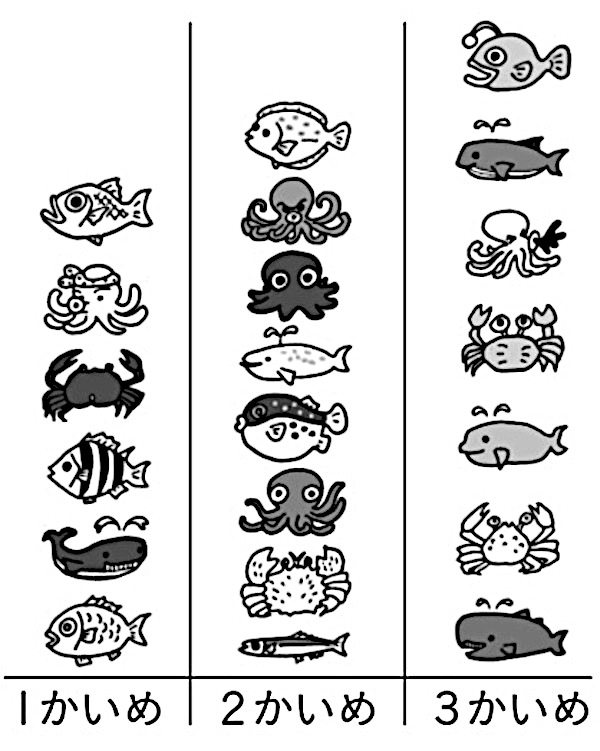

問題

なんかいめにつれたかずがおおいでしょう。

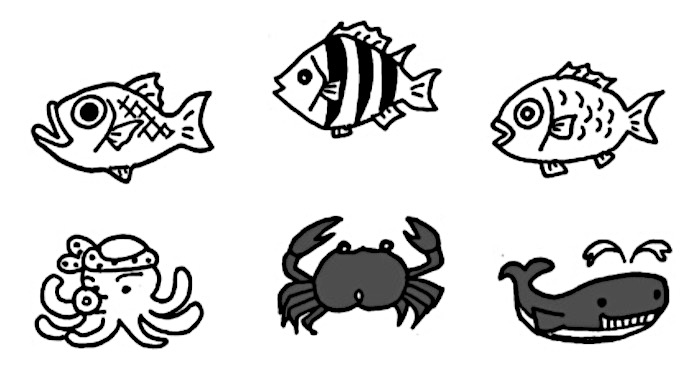

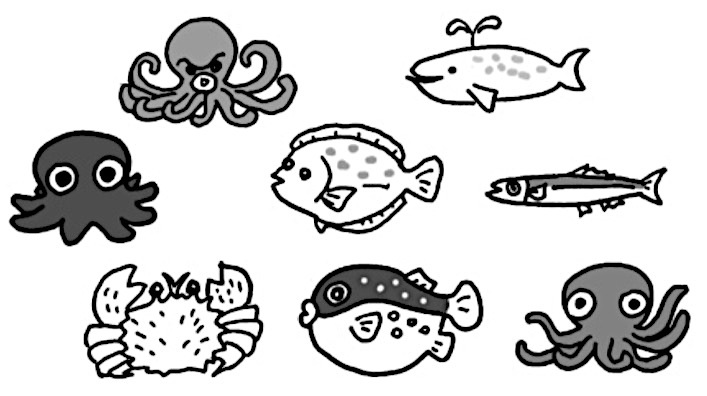

※問題は掲示しない。魚釣りゲームをした結果を掲示。

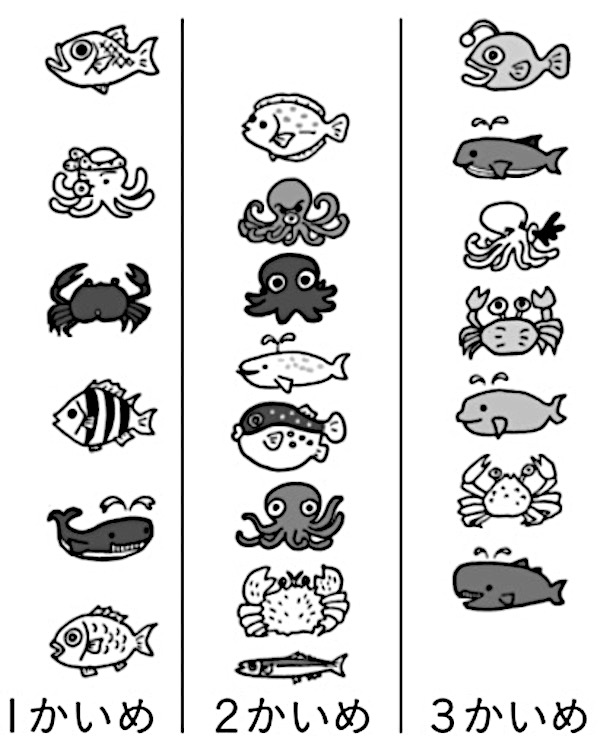

1かいめ

2かいめ

3かいめ

釣りゲームで、釣った全部の数は分かりましたか。

(数を数えて言う)

全部で3回やりましたが、何回目が一番多く釣れたか分かりますか。(問題の掲示)

うまくなってきたから3回目かな。

2回目もたくさん釣れたよ。

見た目だと3回目が多いな。

このままだと数えにくいよ。

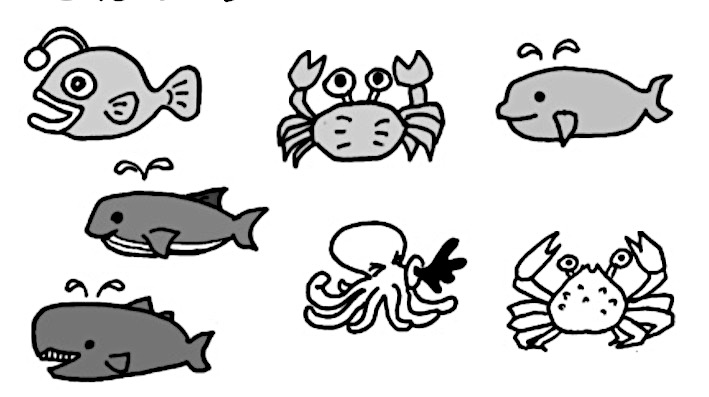

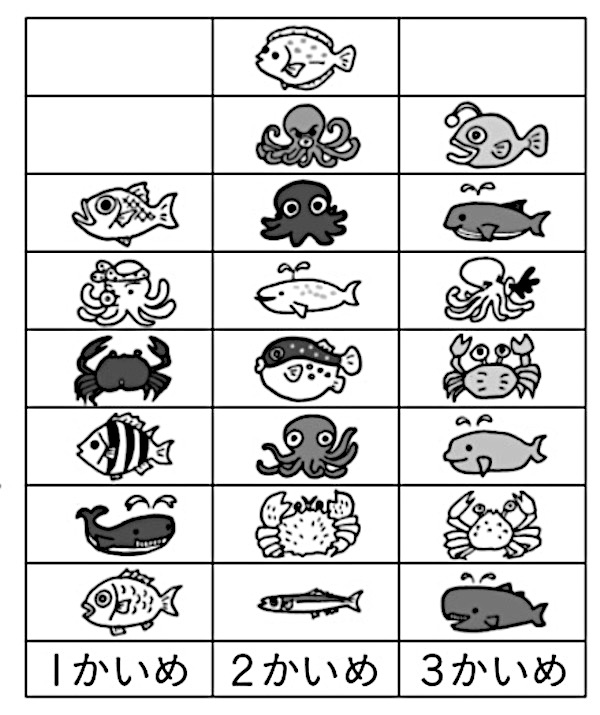

どのようにすれば比べやすくなりますか。

並べたら見やすそう。

大きさが違うから並べにくいな。

どんなふうに並べたらよいですか。

まっすぐ並べたらいいと思うけど…。

学習のねらい

もののかずをわかりやすくあらわすことができるかな。

見通し

- 長さを比べたみたいに、端を揃えて高さで比べたら分かりやすいよ。

- 大きさが違うから、横も揃えると見やすくなるはず。

自力解決の様子

A つまずいている子

並べたが、揃えることができず、数えて求めている。

B 素朴に解いている子

端は揃えているが、横を揃えることが分からず、 数えて求めている。

C ねらい通りに解いている子

ます目の中に入れるなど、端と横を揃えて、高さで比べている。

学び合いの計画

イラスト/松島りつこ・横井智美

『教育技術 小一小二』2020年9月号より