小3算数「わり算」指導アイデア(1/11時)《何かを同じ数で分けるときの計算》

執 筆/福岡教育大学附属福岡小学校教諭・田中智史

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらい

本時1/ 11時

問題場面の数量を具体物に対応させて、それらを等分する活動を通して、等分除の場面の数量の関係を式で表す方法について理解する。

評価規準

等分除の操作や図を、除法の式で表すことができる。(知識・技能)

問題場面

12このクッキーを、4人に同じ数ずつ分けます。1人分は何こになりますか。

何かを同じ数で分けるときはどんな場面がありますか。

お菓子を分けるときがあります。

給食のときもみんなで分けています。

トランプでカードを配るときも分けます。

※本時は、具体物操作で等分の意味を理解させていきます。はじめに身近な等分場面を想起させることで、等分の操作の見通しをもつことができるようにしましょう。

学習のねらい

ブロックを使って、1人分がいくつになるか調べよう。

見通し

ブロックとお皿で考えます。いくつ必要ですか。

ブロックはクッキーのことだから12個使います。

4人に分けるからお皿は4枚必要です。

同じ数ずつに分けるには、どのようにしたらよいでしょう。

トランプみたいに、1個ずつ順番に分ければいいです。

大体で分けて多いところから少ないところに移します。

3個ずつになると思います。

自力解決の様子

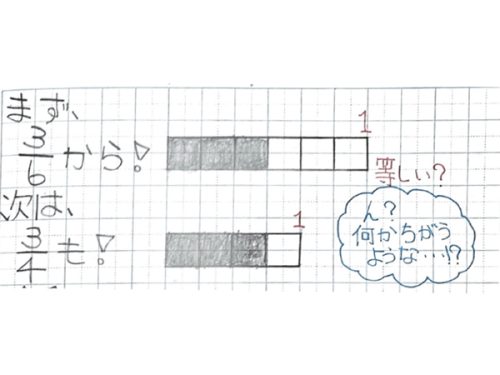

A つまずいている子

ブロックの数や皿の数が場面と異なっている。またはブロックを等分することができていない。

B 素朴に解いている子

1つずつ順番に分けたり、まとめて分けた後に調節したりして、場面に合った等分の操作ができている。

C ねらい通り解いている子

活動の結果をふり返り、3×4=12という乗法と関連付けて考えている。

学び合いの計画

自力解決の後は、活動をふり返るための交流をペアで行い、「12個を4人に等分すると3個ずつになる」ということを確認させます。

イラスト/小沢ヨマ ・横井智美

『教育技術 小三小四』2020年4/5月号より