小4社会「まちなみを守り、生かす葛飾区」指導アイデア

執筆/東京都公立小学校主任教諭・新宅直人

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、東京都教育庁指導部義務教育指導課・秋田博昭

目次

目標

柴又地区の景観まちづくりを行っている東京都葛飾区の様子について、都内における位置や自然環境、人々の活動や産業の歴史的背景、人々の協力関係などに着目して、地図帳や各種の資料で調べ、白地図などにまとめることを通して、葛飾区では人々が協力し、特色あるまちづくりや観光などの産業の発展に努めていることを理解できるようにする。

学習の流れ(10時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○ 東京都内にある伝統的なまちなみや歴史的な建物がある地域を調べる。

○ 柴又地区の景観まちづくりに関する資料を見て、読みとったことを基に、疑問に思ったことを話し合う。

学習問題

葛飾区柴又のまちなみは、誰が、どのようにして整備してきたのだろう。

追究する(5時間)

○ 柴又地区の歴史や景観まちづくりの経緯について調べる。(2時間)

○ 葛飾区の取組について調べる。

○ 柴又地区の景観まちづくりに協力してきた地域の人々の取組や願いについて調べる。(2時間)

まとめる(3時間)

○ 柴又地区の景観まちづくりに人々が協力してきた理由を関係図にまとめる。

○ 調べたことを白地図にまとめ、葛飾区の特色(伝統的な文化などの地域の資源を保護・活用している地域)を考える。(2時間)

導入の工夫

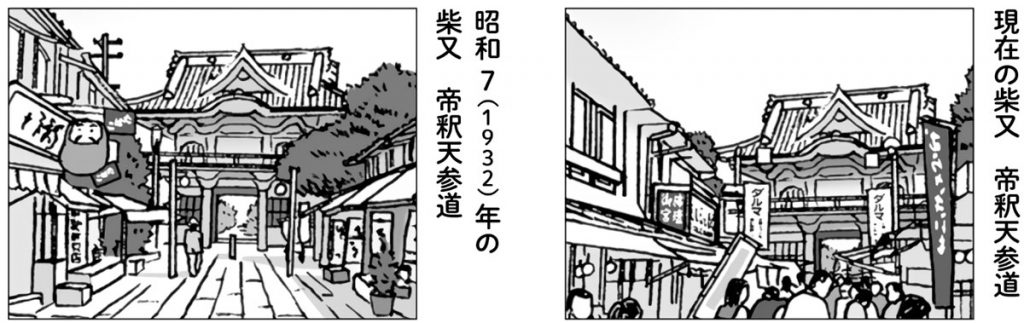

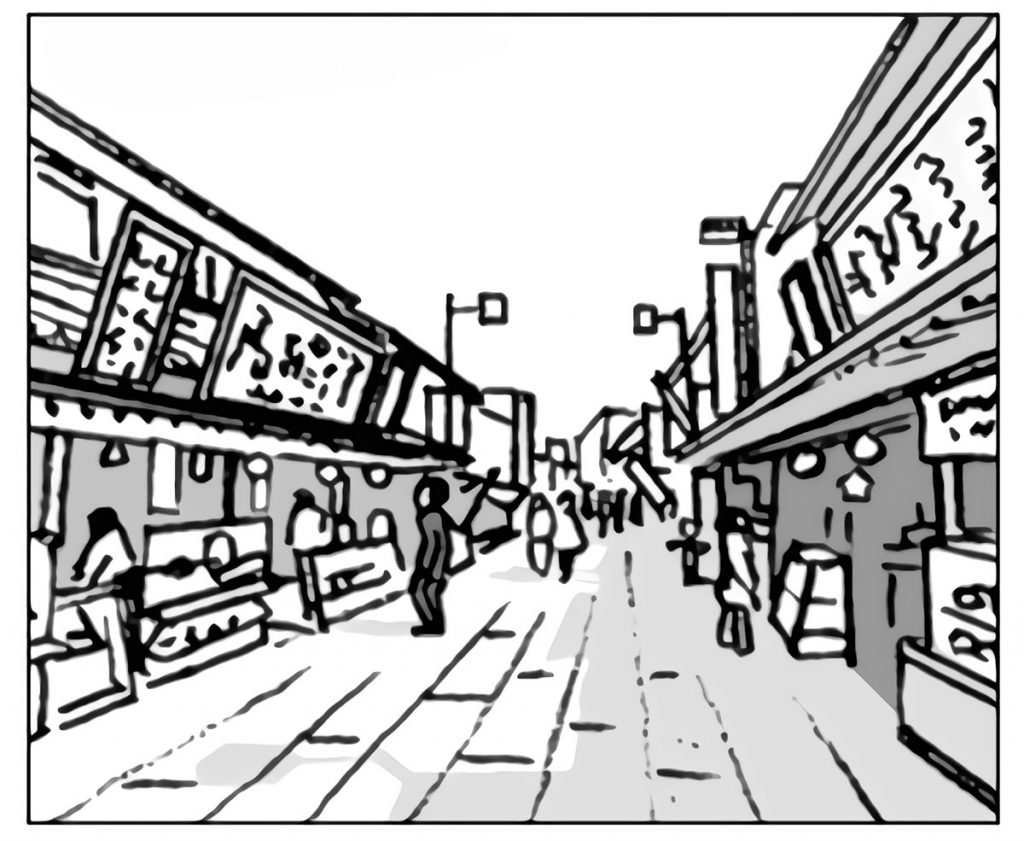

昔と今の帝釈天参道の写真や、柴又地区の景観まちづくりに関する資料を見て疑問に思ったことについて話し合うことで、柴又地区の景観まちづくりの経過や背景、人々の協力関係などに関心をもち、主体的に追究できるようにする。

問題をつくる(1、2 / 10 時間)

葛飾区柴又にある

第2時

※第1時では、都内で歴史ある建物を保護・活用している地域の位置や名称を調べます。

2枚の写真を比べて、建物やまちなみの様子で何か気付いたことはありますか。

約90年前の帝釈天と今の帝釈天は、建物の形が変わっていません。周りの建物も、あまり変わっていないように見えます。

葛飾区では、柴又にある昔の建物やまちなみを保存することに力を入れてきたのかな。

これらの資料から分かったことを基に、柴又のまちづくりについて疑問に思ったことなどを話し合ってみましょう。

グッドデザイン賞をもらうのはすごいと思います。いつ頃からまちなみの整備が始まったのかな。

帝釈天参道に新築の建物を建てるときの基準(昭和63年)

① 帝釈天、参道との調和

② 建物の外装は参道にふさわしい色彩

③ 木目調の格子戸を設ける

④ 一階に瓦葺の庇を設ける

葛飾区都市計画マスタープランの要約(平成13年)

柴又帝釈天や歴史的建造物を中心とした、柴又界隈に広がる親しみのある街並み景観の保全を図るとともに、歴史的な街並みの魅力を生かした観光拠点づくりを進めます。

こうした柴又の町づくりは誰が進めているのかな。区役所かな。地域の人はどう関わっているのかな。帝釈天の参道にある店や建物を新しくするときには、守らなくてはならない基準があるけれど、どうしてこの基準にしたのかな。

学習問題

葛飾区柴又のまちなみは、誰が、どのようにして整備してきたのだろう。

まとめる(8、9、10/10時間)

調べたことを基に話し合ったり、白地図に整理したりして、葛飾区(伝統的な文化などの地域の資源を保護・活用している地域)の特色をまとめます。

まとめ方の工夫

クラゲチャート(関係図)を活用して、柴又地区の景観まちづくりに人々が協力してきた理由を考えます。

第8時

イラスト/横井智美、佐藤雅枝

『教育技術 小三小四』2020年1月号より