小1算数「たすのかな ひくのかな」指導アイデア(1/2時)《ひき算の問題になるように文を考える》

執筆/富山県公立小学校教諭・馬場剛

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、前富山県公立小学校校長・中川愼一

目次

本時のねらいと評価規準

[本時 1/2 : くりあがりのあるたし算とくりさがりのあるひき算について学習した後の小単元]

ねらい

たし算を用いる場面とひき算を用いる場面の違いについて、図と式を使って考える。

評価規準

問題の場面に合わせて、正しい式を考え判断している。[数学的な考え方]

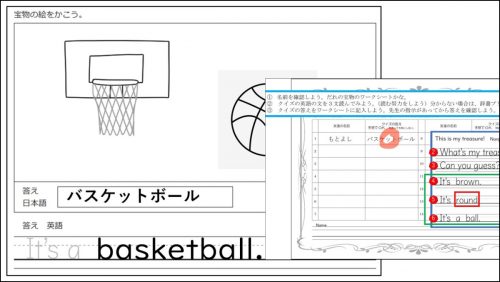

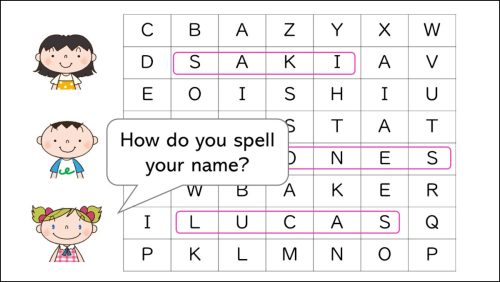

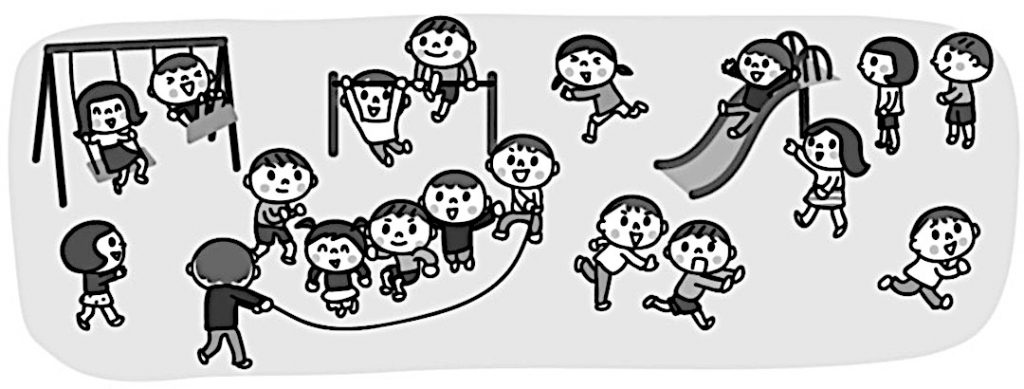

問題場面

(イラストと文を合わせて提示)

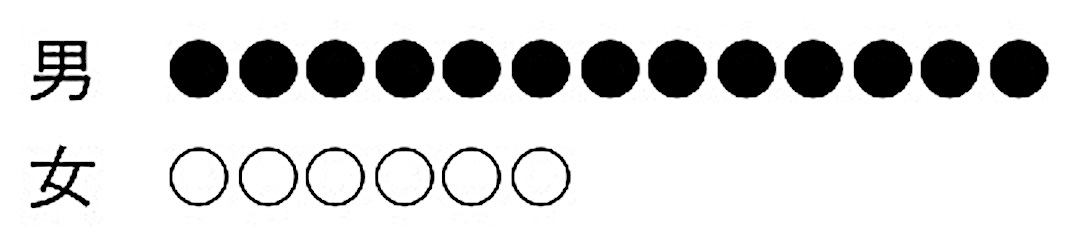

こうえんで、子どもたちがあそんでいます。 男の子は、13人です。女の子は、6人です。

どんな式になるか考えましょう。 たし算ですか、ひき算ですか。

たし算の式になりそうです。

式にすると13+6=19で、19人です。

最後の四角の中に、「合わせて何人ですか」という文を入れたらいいよ。

たし算の式になりそうですね。では、ひき算の式にはならないということですか?

ひき算の式にもできます。

本時の学習のねらい

ひき算の問題になるように文を考えよう。

見通し

前単元までに、くりあがりのあるたし算やくりさがりのあるひき算を学習してきている子どもたちは、それぞれの学習の中で、たし算の問題やひき算の問題に出合っています。言葉から、イメージを膨らませて図に表したり、ブロックを操作したりして、式を立ててきています。

本単元では、最後の一文によって、たし算の問題にもひき算の問題にもなり得ることに気付いていくでしょう。

問題提示の場面では、たし算になることに気付く子どもが多いでしょう。どんな文ならたし算で、どんな文ならひき算になるのかを考えたり、図やブロック操作と合わせながら考えたりしていくことで、問題文と既習の内容を関連付けられるようにしていくことが大切です。

自己解決の様子

A つまずいている子

「残りは何人ですか」にしたら、ひき算の式になるよ。

B 素朴に解いている子

図を描いて考えたよ。

ひき算の式は、13-6=7 になるよ。

だから、「違いは何人でしょう」だよ。

C ねらい通りに解いている子

ひき算は、違いを出すときにも使えるから、「違いは何人でしょう」や「どちらが、どれだけ多いでしょう」などを入れたらいいよ。

学び合いの計画

イラスト/コダシマアコ・横井智美

『教育技術 小一小二』2019年12月号より