小1体育「体つくりの運動遊び」指導アイデア

国立教育政策研究所教育課程調査官の監修による、教科指導のアイディアと授業のヒントをまとめた指導計画例です。次時の授業にお役立てください。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・羽生大輔

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・高田彬成 神奈川県公立小学校校長・二宮昭夫

目次

授業づくりのポイント

体つくりの運動遊びは、「体ほぐしの運動遊び」と「多様な動きをつくる運動遊び」から構成されています。「体ほぐしの運動遊び」は、手軽な運動遊びを行い、心と体の変化に気付いたり、みんなで関わり合ったりすることで、運動好きになることをねらいとしています。

「多様な動きをつくる運動遊び」は、体のバランスをとったり、移動したりする動きや、用具を操作したり、力試しをしたりする動きを運動遊びとして、楽しく経験しながら様々な動きを身に付けていくことをねらいとしています。

とくに、普段は経験しない動きや、他の運動領域では扱われにくい動きを取り上げ、動きのレパートリーを増やしていくことができるようにしましょう。一年生の体育は、体育学習の入り口であり、今後の学習の下地となります。

どちらの運動も、楽しく体を動かしながら学習していくことが大切です。用具や場、言葉がけや子供同士の関わり方などを工夫し、「運動って楽しい!」「もっと運動したい!」と思えるような楽しい学習展開を計画しましょう。

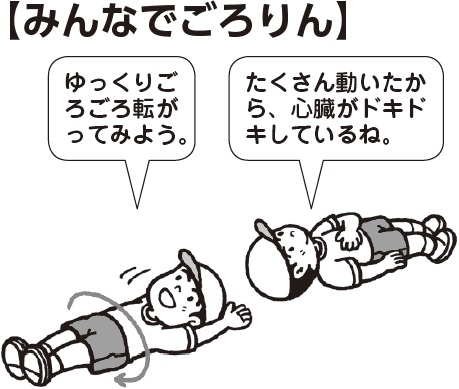

学習の進め方(全8時)

※学校の施設や教具など、実態に合わせて活動内容を変更してください。

「振り返り」の時間 ~自分の考えを伝え、互いを認め合う場づくり~

全体で振り返りを行うことで、言葉で自分の考えを伝え、共有する場が生まれます。一年生では、「みんなと一緒に動いて、どんな気持ちになった?」など、具体的な問いかけで子供の気付きや考えを引き出しましょう。

「○○さんはこんなところに気を付けて、上手に動いていたね」などと紹介することで、友達のよさを見付ける視点に気付くことができるでしょう。友達に話を聞いてもらったり、自分のよさを認めてもらったりすることで、自己肯定感や安心感が生まれ、学習への意欲も高まります。

体ほぐしの運動遊び

体ほぐしの運動遊びで気付かせたい「心と体の変化」とは、体を動かすと気持ちよくなったり、汗が出たり、鼓動が激しくなったりすることです。1単位時間の中に、活動的な運動遊びと、静的な運動遊びを組み合わせることで、より体の変化を感じやすくなるでしょう。

みんなで関わり合う遊びとして、集団遊びや伝承遊びがあります。楽しそうに関わる姿をほめ、教師自身も一緒に動いたり音楽を流したりして、楽しく運動する雰囲気をつくりましょう。「多様な動きをつくる運動遊び」と重なるような動きもありますが、ねらいの違いを意識して指導にあたることが大切です。

やや活動的な運動

列になり、リズムに乗って楽しく歩こう。

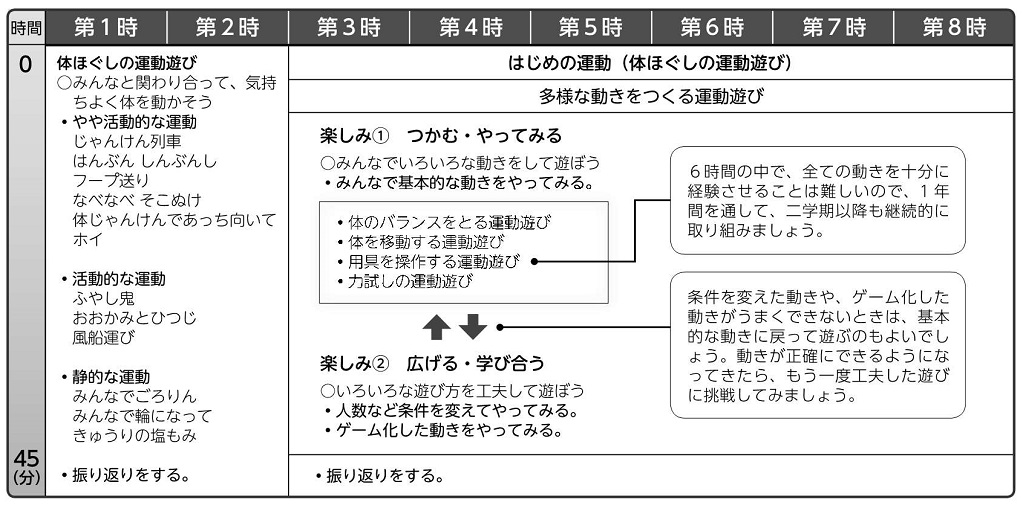

相手ペアとじゃんけんしよう。負けたら、新聞紙の外に出るよ。

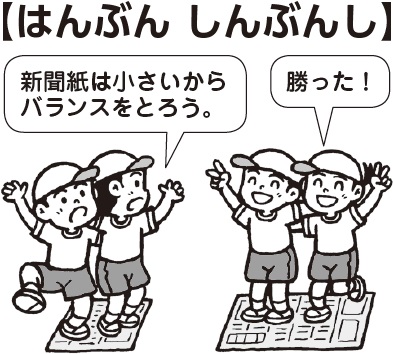

4人や8人、クラス全員でもできるかな?

○ペアやグループで行う遊びでは、子供たちはハイタッチや拍手で喜びを共有したり、協力して取り組む姿を教師に積極的にほめられたりすることで、友達と運動する楽しさが実感できるでしょう。

活動的な運動

逃げるときは、他のペアとぶつからないように気を付けよう。

他のグループと競争してみよう。

○友達と関わり合うことに意欲的でない子には、まずは普段から関わりのある友達や、教室での班のメンバーなど、抵抗感の少ない相手から設定してみましょう。子供同士で組むことが難しい子には、教師がペアとなり、一緒に遊ぶことから始めましょう。

静的な運動

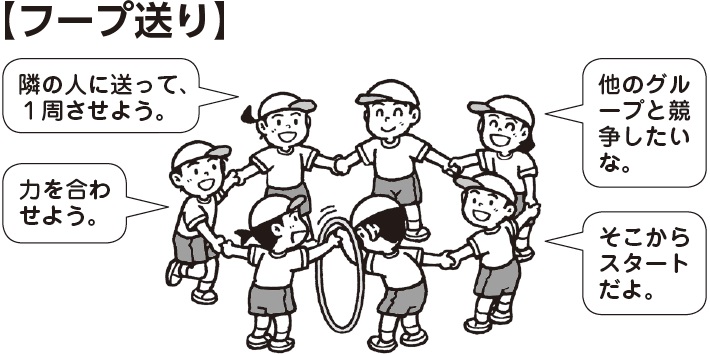

みんなで寝転がってみよう。どんなことに気付くかな。

みんなで円になって、前の人の背中に手や耳を当ててみよう。

〇ねらいにせまるためのポイント

静的な運動を学習の最後に設定することで、汗が出たり、鼓動が速くなったりという体の変化をとくに実感しやすくなります。はじめのうちは、気持ちや気付きを言葉に表すことが難しいかもしれません。「動くと心臓がドキドキするね」「みんなで体を動かすと楽しいね」など、気持ちや体の変化を確かめ合えるような教師の言葉がけも有効です。

多様な動きをつくる運動遊び

楽しみ① みんなでいろいろな動きをして遊ぼう

はじめは、誰でも簡単にできる易しい動きから提示しましょう。教師が手本となり、実際に動いて見せることで、子供たちも動きをイメージしやすくなります。1単位時間の中で提示する動きを複数用意しておき、バリエーション豊かな動きが経験できるようにしましょう。提示する動きを変えていくことで、活動に変化がつき、関心や意欲の持続にもつながります。子供の動きが、ねらいとする動きになっているかをよく観察し、動きのこつなどを言葉がけしたり、よい動きを全体で共有したりすることが大切です。

体のバランスをとる運動遊び

イラスト/栗原清

『小一教育技術』2018年5月号