小2生活「うごくうごくわたしのおもちゃ」指導アイデア

執筆/宮城県公立小学校教諭・下山俊子

編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、宮城県公立小学校教諭・鈴木美佐緒

目次

期待する子どもの姿

【知識及び技能の基礎】

身近にある物を使って遊ぶ活動を通して、その面白さや自然の不思議さに気付く。

【思考力、判断力、表現力等の基礎】

身近にある物を使って遊ぶ活動を通して、動くおもちゃや遊び方、約束や遊び場を工夫することができる。

【学びに向かう力、人間性等】

身近にある物を使って遊ぶ活動を通して、みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとする。

子どもの意識と指導の流れ (14時間)

こんな声や姿を学習につなげたいですね。

一年生では、四季折々の自然を利用した遊びを楽しんできた子どもたち。二年生では、身近にある物を使っておもちゃを作り遊ぶ活動を展開します。

工夫して作ったり、遊び方を交流し合ったりする中で、動きの面白さや不思議さに気付き、「もっと○○したい」と次のめあてをもちながら活動が発展していくようにしましょう。

おもちゃであそぼう(2時間)

身の回りにある物で作った見本のおもちゃで存分に遊べるよう、場の工夫をしておきましょう。

ゴムで動くよ。

風で動くよ。

磁石で動くよ。

坂道を転がるよ。

教師が数種類の手作りおもちゃを用意し、材料や仕組みを確かめられるようにすることで、動く仕組みに関心をもち、試してみたいという意欲を喚起することができます。

安全に活動できるための場づくりやルールづくりも大切です。当たり前のことでも約束をつくり、活動に入る前にしっかりと確認しておきましょう。

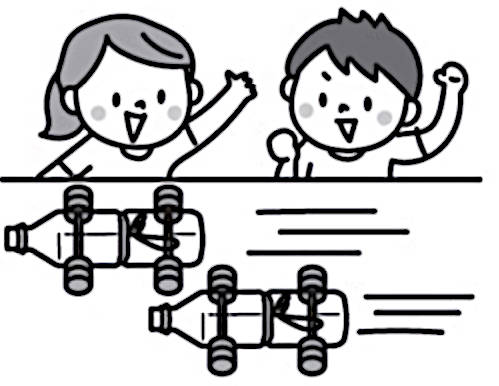

うごくおもちゃをつくろう(4時間)

うまく動かないなあ。

ゴムをぐるぐる巻いたら動いたよ。

車輪はペットボトルのふたを使うといいよ。

もう一度見本のおもちゃを見てみよう。

やったあ。動いたよ。

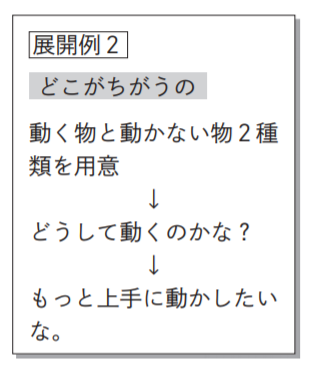

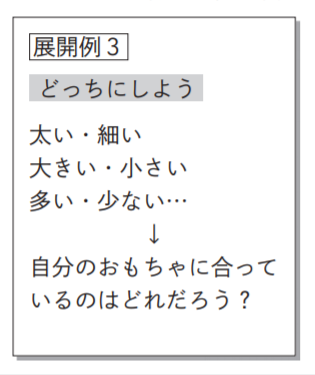

素材で遊ぶ際、回る、飛ぶ、転がる、進む等の動きに注目させることで、「この材料で、この動きを利用した○○をつくりたい」といった思いにつながります。製作の途中で気付いた材料の使い方や動く仕組みを伝え合うことで、自分の工夫や友達の工夫を意識できるようにするとよいでしょう。

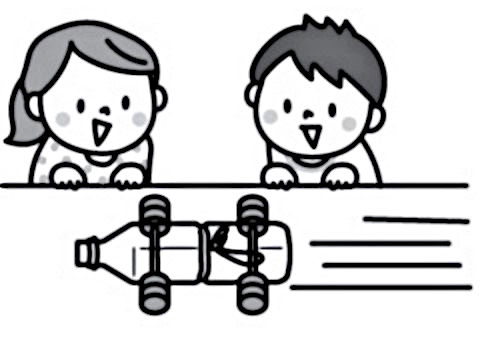

もっとパワーアップさせよう(3時間)

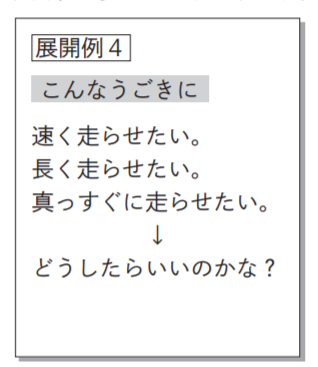

もっと遠くに進むようにしたい。

○○さんみたいにまっすぐ走らせたい。

ゴムを巻き過ぎるとよくないのかな。

おもりの場所を変えたらどうなるのかな。

振り返り活動を大切にして、次時の活動への意欲を高めることが大切です。具体的には、どの素材のどんな動きが面白かったのか、もっと楽しくするためのアイディアはないか、そのためにどんな準備をしたいのか、などが考えられます。振り返りを充実させることで、次のめあてをもち、自分たちで活動の流れを考えられるようになることが期待できます。

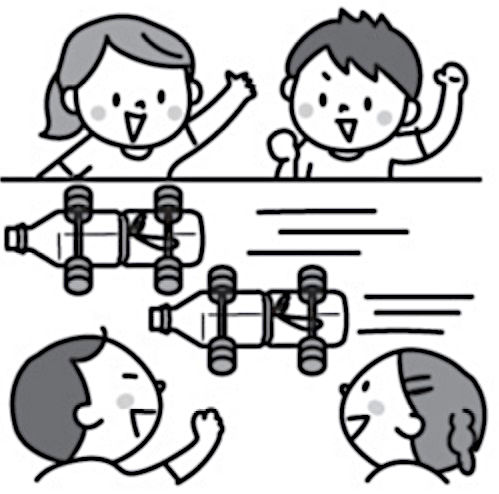

おもちゃフェスティバルをひらこう(5時間)

◇ みんなのおもちゃが楽しめるようにしたいね。

◇どんなルールにすると楽しめるかな。

◇ 遊び場はどうしたらいいかな。

○○さんのおもちゃ、面白いね。

うまく動かす秘密を○○さんに教えてもらったよ。

一年生にも紹介したいな。

動くおもちゃをより楽しむためには、動きの工夫のほかにも、遊び場の設定やルールを工夫し、安心して遊べるようにすることが大切だと気付くようにしましょう。単元の振り返り活動では、自分や友達の頑張りや成長に関する気付きを紹介し合います。学びを共有することで,これからの生活の意欲や自信につながっていきます。

活動のポイント1

単元構成を工夫する。

「比べる」「試す」「工夫する」など思考する活動を充実させることで、気付きの質が高まり、深い学びにつながります。

自然の面白さや不思議さに気付くことを大切にした単元です。「うごくおもちゃづくり」が、三年生以降の理科の見方・考え方にも関連していくことを意識して単元構成を工夫しましょう。

活動のポイント2

調べる活動を充実させる。

図書資料の活用やデジタル情報の工夫

イラスト/熊アート、横井智美

『教育技術 小一小二』2019年9月号より