【授業実況分析】宇野弘恵先生の授業を学級経営の視点で分析してみたら|小1国語「おおきな かぶ」

授業の達人・宇野弘恵先生(北海道公立小学校教諭)の授業を、郡司竜平先生(名寄市立大学准教授)の解説・分析で紹介します。郡司先生は研究のため、定期的に宇野先生のクラス(1年生)を訪問しています。宇野先生のふるまいや指導言について、学級経営の観点から、前回訪問時との違いを中心にお話しいただきました。

今回、郡司先生と見学したのは、『おおきな かぶ』を読む国語の授業です。

取材・文/村岡明

授業者:宇野弘恵(うの・ひろえ)

北海道公立小学校教諭。民間教育研修などに参加、登壇し、今日的課題や教員人生を豊かにすることを学んでいる。著書に『あと30分早く帰れる!子育て教師の超効率仕事術』(学陽書房)『スペシャリスト直伝!高学年担任の指導の極意』『伝え方で180度変わる!未来志向の「ことばがけ」』『生き方を考える!心に響く道徳授業』(以上明治図書)など多数。

解説:郡司竜平(ぐんじ・りゅうへい)

北海道名寄市立大学保健福祉学部社会保育学科准教授。専門は特別支援教育で、知的障害教育におけるICT活用、へき地小規模地域での特別支援教育ネットワーク構築などの研究を行っている。主な著書に『オンラインとオフラインで考える特別支援教育』(明治図書)などがあり、近著の『たすく』(東洋館出版社)は、自閉スペクトラム症の子と家族の30年を追った実録のストーリーで注目されている。

実況:村岡明(むらおか・あきら)

埼玉大学教育学部卒。国語教科書編集者を経て、ソフトウェア開発会社にて「ジャストスマイル」など教育ソフトを多数企画し、事業部を率いて全国の自治体・学校での採用を実現する。その後、独立して教職員向けのネットマガジンを創刊。ソフトウエア開発、Webサービスの開発は20年以上の経験がある。

目次

絵本の読み聞かせ(約8分)

村岡:さあ、授業が始まりました。授業開始のあいさつの後すぐに、宇野先生は、絵本『ろくべえ まってろよ』の読み聞かせを始めました。宇野先生によると、国語の時間の最初はいつも読み聞かせから始まるとのことでした。郡司先生が5月に見学したときも同じでしたか?

郡司:はい、同じように読み聞かせからのスタートでした。先生は「国語の準備ができた人から前に来てください」とだけ言って、すぐに読み聞かせをスタートしました。

これは、早くから座っていた子に対する配慮だと思います。全員がそろうまでにはタイムラグがありますから、最初から待っている子の意欲を削がないためです。後からやってくる子にも、読み聞かせの声は届いていますから、置き去りにはしていません。こうやって、それぞれのペースで自然に学びに向かう準備について、クラスに浸透させています。

必ずしも体育座りではなく、足を投げ出して聞いている子や、立て膝の子がいますね。

はい、集中して聞けていればオッケーという判断なのだと思います。聞く姿勢をその都度注意したりすると、全員の集中力が乱れてしまいます。そもそも聞きやすい姿勢は、それぞれ違うという前提なのだと思います。

5月に見学したときは、もう少しバラバラでした。今日は、子どもたちが先生の読み聞かせを楽しみにしていることが伝わってきました。

フラッシュカードでことわざの学習(約3分)

さあ、読み聞かせの後は、フラッシュカードでことわざとその意味について学ぶ活動です。これも、全員が着席する前からスタートしました。

まずは「楽あれば苦あり」を先生が読み上げ、それを子どもたちが復唱し、その後先生が意味を説明します。その後はカードをどんどんめくりながら、ことわざの前半部分を先生が読み、その後を子どもたちが読むというスタイルで進みます。子どもたちの反応が怪しいところは、もう繰り返すというパターンですね。

この「読み聞かせからフラッシュカード」というのは、ルーティン化しているんですよね。子どもたちも声を出すうちに、ノリノリで、自然と授業に入る準備ができている感じでした。

先生が「終わりっ!」って言った後、先生のすぐ前に座っている子が「もう一回」と言いましたよね。あの対応が抜群でした。先生は2分で終わらせる予定だったと想像しますが、子供のリクエストを単に切り捨てると学習意欲を削いでしまいます。なので「じゃ、あと1回だけね」といって応じました。「子供の意欲を落とさない」ということをていねいになさっていると思います。

それゆえ、あの子を一番前に座らせているのではないでしょうか。

なるほど、座席位置にもちゃんと意味があるんですね。

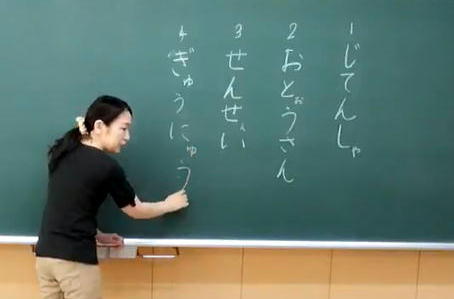

平仮名の書き取り練習(約5分)

続いては、平仮名の書き取り練習です。拗音と促音、長音が含まれた文字の練習をします。先生が言葉を言い、子どもたちはマス目のワークシートにその文字を書き込んでいくという学習です。先生は、全部で5つの言葉を言いました。

1.じてんしゃ

2.おとうさん

3.せんせい

4.ぎゅうにゅう

5.ききゅう

その後、黒板に正解を板書していきます。

正解を板書するとき、先生が一方的に書くのではなく、子どもたちとやりとりしながら書いていますよね。これは、定着度合いをチェックしているのだと思います。だから子どもの方を見ながら板書しているし、「おとおさん?」のように、時々わざと間違えたりしました。

子供の方を見ながら板書するのは、すごい技ですよね。それに字がとてもうまいです。

ですよね(笑)。

それと、視野が広いです。全員の表情をちゃんと見ているんですよ。その上で定着を確認しています。

さらに「ぎゅうにゅう」を書くときに「ぎ」の濁点の位置をみんなに確認していました。わざと違う場所に濁点を打ったりして。こういう細かい定着確認の技がすごいです。

この活動では、拗音長音などの定着が目標なので、濁音についてはスルーしがちですよね。こういう細かい配慮が重要なんだと思いました。

詩の暗唱(約6分)

書き取りのあとは、教科書に載っている詩『きゃきゅきょの うた』の暗唱です。子どもたちはそれぞれ隣の子と組んで、暗唱の練習をします。宇野先生は、その間に書き取りに使ったワークシートを回収。無駄がありません。

一通り練習できたら、また組み合わせを変えて練習します。この組み替えでも子どもたちはスムーズに動いています。

こうしたペア学習って、誰かが余っていたりする場合があるんですけど、そういう混乱は一切なかったですね。5月に見学したときは、もうちょっと混乱があったような気がするので、きっと根気強く指導されてきたのだと思います。

練習が終わったら、前に出ての発表です。1人ずつ2名が発表することになっているようです。発表する人は先生が持っているカードから指名されています。

最初に発表する子が出てきて「一生懸命やるので、聞いてください」と言うと、先生が「ちょっと待って。本当に一生懸命やるんだよ」と確認しました。その子の言葉が、ただ定型句を言っているだけのように感じられたのでしょう。これは、その子に注意するとともに、聞いている子たちにも「ちゃんと聞くんだよ」というメッセージにもなっています。

発表の前に決められた言葉を発する約束になっている学級は多いですが、ちゃんと言葉に意味を持たせる指導をされているなと感じました。

次に発表する子は、先生から指名されてちょっと逡巡しましたが、先生が「やめる?」ときくと、「いえ、やります!」と大きな声。その子が前に出るとき、数人から拍手が起こりました。

先生はすかさず「あ、拍手してくれた子がいるよ。すばらしいね!」といって褒めましたよね。こうした一言が、教室の雰囲気を高めます。子どもたちもうれしそうでした。

発表した2人とも上手でしたね。1年生の7月段階で、こんなにも長い詩を暗唱できるものなんですね。

子どもたちをいかにやる気にさせるか、なんじゃないでしょうか。あと、言葉に実感がある教室。「本当に一生懸命やるんだよ」みたいな言葉掛けを日々積み重ねることで、それが実現されているのではないでしょうか。

教材文『おおきな かぶ』を読む(約6分)

そして、いよいよ教材文の読み取りです。まずはノート指導から。先生は「七月十日」と板書する中で、「十日と書いて何て読むんだっけ」「十日の書き方は、①とうか ②とおか どっち?」などと問いかけます。

これ、さっきの長音の学習との関連ですよね。だからなのか、みんな正解の②を選んでいました。容易に分かるので安心できますよね。安心できるから定着するのではないかと感じました。

日付の次は教材名を書きます。先生が「おおきな かぶ」と書く間、ちょっと集中の切れた子がいて、おしゃべりをしていました。

おしゃべりの声は、当然届いていたと思うのですが、先生は教材名を最後まで書き上げます。その上で、「あれ、先生が何も言わないのに、教科書をちっちゃな声で読んでいる子がいるよ」と言いました。

おしゃべりの声が聞こえたら、ふつう注意したくなりますよね。

こうした場合、5月の時点では「いま何するんだっけ」と言っていた場面もあったかと思います。そういうのを繰り返してきたからこそ、よい行動を褒めるだけでみんながピタッと行動するようになったのでしょう。先生の広い視野と、好ましい行動を促す指導言の積み重ねで、こうしたことが可能になっています。

確かに「さすがだなぁ」と言いながら、子どもたちの様子を見ていましたね。

まだノートに書けていない子がいたんですよね。その子をただ待つのではなく、「できた子は、次に何をするかを考えて行動する」ということを促しているのです。

だから「いつでも、自分のできることを探しているんだね。すばらしい」「あぁ、字をていねいに書いている子もいるなあ」とも言っていました。これならば、まだ書けていない子も焦らなくてすみますよね。

おじいさんの願いがかなったわけを話し合う(約16分)

取材・文・構成/村岡明