小2国語科「町で見つけたことを話そう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度版からの新教材、小2国語科「町で見つけたことを話そう」(東京書籍)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、ワークシート例、1人1台端末の活用例等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科准教授・成家雅史

執筆/東京学芸大学附属大泉小学校・山下美香

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元で身に付けたい資質・能力は、行動したことや経験したことに基づき、相手に伝わるように話す事柄の順序を考える力です。伝えたい話題に関連した事柄を集めたり確かめたりして選択し、相手に伝わるように順序を考えて話す力を付けていきます。そのためには、「はじめ」「中」「終わり」の組み立てや話のまとまりを考えることが大切です。また、「話して楽しい」「相手に伝わって嬉しい」という経験を重ねることも大切にしていきたいところです。

また、そうした力を育むためには、町で見つけたことについて、自分の思いや考えを適切に表す言葉や表現を選択する力が必要です。そして、その言葉や表現を使って、組み立てを考えて話すことができる力も必要になります。

町探検に行った後に、「見つけたことについてクラスで報告会をする」という活動を設定するのではなく、町探検に行く前から活動を設定し、活動の見通しをもたせます。見通しをもたせることで、話し手の意識が変わります。

そうすることで町探検で人や物、出来事といった情報を見つけてくる意欲が増し、その目的が明確になるでしょう。また、話す際に相手意識をもつことについても考えるよう促します。

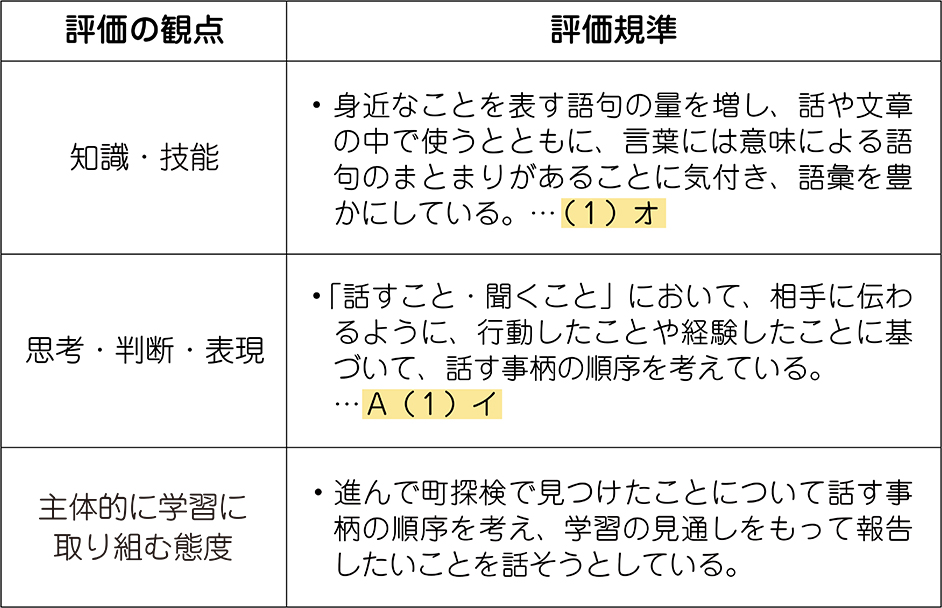

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

町探検で見つけたことについて、クラスで報告する活動です。今回の単元は、主に指導事項のA(1)イの話すことの事項に関わります。

国語科の学習だけでなく、生活科の学習と関連させた単元にするとよいでしょう。そのためには国語科の学習と生活科の活動で押さえたいことを、それぞれ明確にしておくことが大切です。

生活科の町探検の活動には、どの児童も楽しく取り組めるでしょう。国語科の学習と生活科の学習に関連をもたせ、町探検に行った後に報告会をするという見通しをもたせることが大切です。

見通しをもたせることで、どんな人や物、出来事を見つけてくるとよいのかという情報の選択、記録の仕方など、相手意識をもった町探検の活動になるでしょう。「僕しか知らない、とっておきの情報を知らせたい」「私が見つけたパン屋さんの秘密を教えたい」といった、情報の精選につながります。

そして、どのような言葉や表現を使って、どの順番で伝えようかという組み立てを考えて話すことにもつながるでしょう。

報告する際には、見つけたことを適切に表すために、相手により伝わるよう、様子を詳しくする言葉や表現を選択することで、語彙を豊かにする有効な学習にもなるでしょう。

4. 指導のアイデア

〈 主体的な学び 〉 児童が伝えたい、聞きたい話題

生活科の町探検の活動と関連させると効果的な単元です。町探検の活動を楽しみにしている児童も多いでしょう。町探検で見つけた人や物、出来事といった情報について「僕しか知らない、とっておきの情報を知らせたい」「私が見つけたパン屋さんの秘密を教えたい」などという思いをもつ児童は多いと考えます。

さらに、町探検での情報を友達に伝えることで、「町探検のことを伝えてよかった」「話を聞いてもらえてよかった」「他の話もしたい」と、今後の「話すこと・聞くこと」への興味や関心にもつながる学習です。そのような興味や関心をこの学習だけで終わらせるのではなく、児童の日常生活へもつなげていきたいものです。

〈 対話的な学び 〉 自分が見つけたことを適切に表す言葉や表現

報告会の前に、ペアで対話をしながら、町探検の報告の練習を聞き合います。その際、自分が見つけたことを適切に表すことができているかについて考えます。この言葉で伝わっているのか、もっと適切な表現はないのかをペアで相談できるとよいでしょう。

その際、同じ場所を探検した児童とペアになったり、グループをつくったりできるとよいでしょう。

同じ経験をもつ児童と言葉や表現について伝わるかどうか相談することで、より相手に伝わる報告をすることができるでしょう。相手意識をもって、見つけたことを適切な言葉で話す態度につながっていきます。

そして、このような活動を通して、話をすることの楽しさを実感させるようにします。もっと多くの友達と話をしたい、話を聞きたいという意欲にもつながります。

〈 深い学び 〉 相手を意識した順序と組み立て

この時期の児童の発達段階として、自分が分かったことや見つけたことについて、思いつくまま焦点化することなく話したり書いたりし、相手によく伝わらない場合が多くあります。

ここで、順序と組み立てについても児童と一緒に話し合って考えていくとよいでしょう。「事柄の順序」「時間の順序」「大切さの順序」など、順序にもいろいろあることに気付かせていきます。情報の学習と関連させながら、順序を表す言葉に着目して、話や文章の中で使い、語彙を豊かにできるとよいでしょう。

そして、順序に気を付けて話の組み立てを考えることが大切であることを実感できるとよいでしょう。

5. 単元の展開(7時間扱い)

単元名: 町で見つけたひみつを教えます

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 町探検で見つけたことについて話し合い、報告会をするという単元の学習の見通しをもつ。

〈生活科:町探検に行く〉

・第二次(2時、3時、4時、5時)

② 町探検をしたときのメモや写真、動画などを見て想起し、話したいことを決める。

③ 組み立てメモの書き方を知る。

④ 自分が伝えたいことが伝わるように組み立てを考えて、組み立てメモに書く。

⑤ 組み立てメモを基にペアで報告会の練習をし、自分が見つけたことを適切に表すことができているかについて考える。

・第三次(6時、7時)

⑥⑦ 町探検報告会で話す。

組み立てを考えて話すことについて、学習を振り返る。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!