新学習指導要領実施に向けたカリキュラム・マネジメントの進め方

2020年度、いよいよ小学校では新学習指導要領が全面実施となります。これを円滑に進めていくためには、新年度を迎えるまでにどのような準備が必要となるのでしょうか。全面実施に向けて各学校で取り組むべきことや求められる意識について、文部科学省初等中等教育局視学官を務めた、國學院大學の田村学教授に伺いました。

田村 学(たむら・まなぶ) 國學院大學人間開発学部初等教育学科教授。新潟大学教育学部卒業後、小学校教諭などを務め、平成28年度まで文部科学省初等中等教育局視学官。生活科・総合的な学習の時間の実践、カリキュラム研究に取り組む。

目次

授業改善に重点を置いた校内体制をつくる

新年度までにすべき校内体制づくりとしては、大きく3点を挙げたいと思います。一つ目は、地域との連携を図る役割を果たす担当者や部署を設けることです。新学習指導要領の大命題として「社会に開かれた教育課程」がありますから、地域とつながり、学校の教育課程や教育活動による成果が地域に共有されるように考えることが必要です。そのため、学校の実態に応じてそういった役割を果たすポジションが、今まで以上に重要となります。

二つ目は、教務主任と並ぶ立場として、カリキュラムをマネジメントするコーディネーター的な人材を意図的に用意できると、非常に効果的だと思います。言い換えれば、校内全体のカリキュラム・マネジメントを司る現場の最高責任者です。教務主任はどちらかといえば業務的な部分を司る立場ですから、これに対して実際の授業づくりを担当する役職を設置して、ツートップにできるとよいです。管理職の下に一本しかなかったラインが二股分かれして、この両者がうまく機能すれば、組織全体が活性化し、授業改善に向けたルートがよりクリアになるでしょう。

現在の校務分掌上にはありませんが、そうした授業のマネジメントやデザインをサポートするコーディネーターを配置して、授業づくりに活かした事例はいくつかあります。実践した学校では、校内全体の底上げができていると感じます。

このポジションに研究主任を当てはめることも可能ですが、できれば学級担任ではないことが望ましいです。担任を外れて、いつでもどの学級の授業も見られるように、校内で身動きが取りやすいようにしておくことが理想です。さらに、経験もスキルもある、授業づくりに精通した人を当てはめることができれば、なおよいでしょう。

三つ目は、校内にある最大限のエネルギーを授業づくりに傾けられるように、校内研修のシステムを構築することです。その際に、学年ごとの横のつながりだけではなく、学年の枠を超えた縦のつながりを意識して、縦横に編み込まれたような構造にすることで、学校組織は活性化すると思います。若手教員だけのチームを編成するといったようなことも有効です。

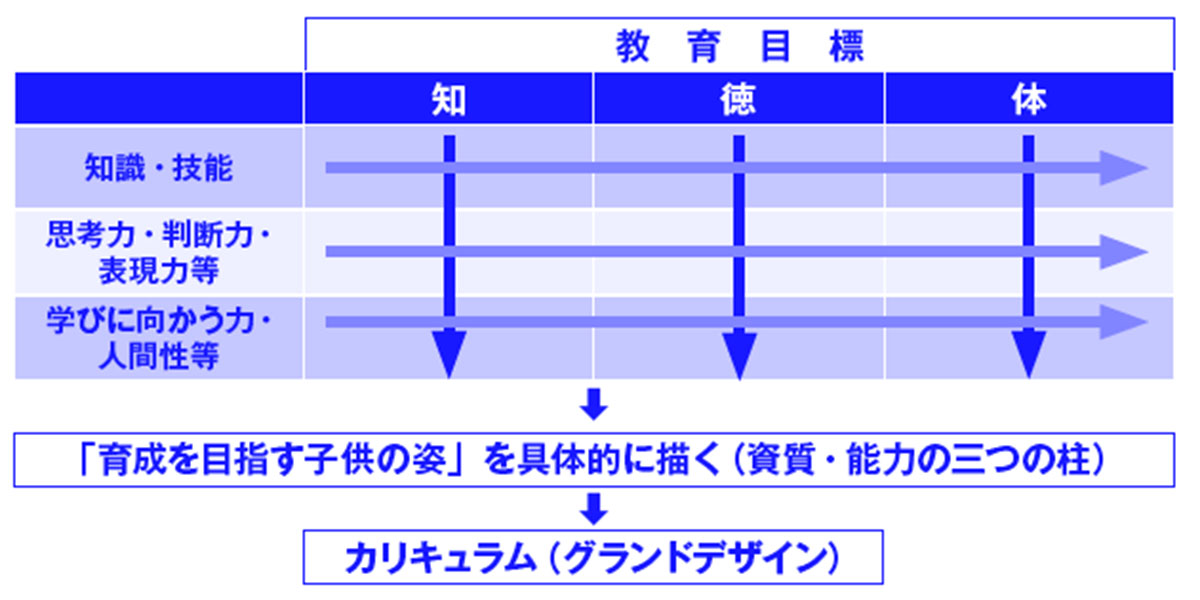

【資料】グランドデザインを描く