【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯11 読字に苦戦する子を、どう支援する?

通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。情熱とアイデアに満ちた実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。

執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則

目次

はじめに

北海道のオホーツク地方の小学校で、通級指導教室の担当をしている高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合ってきた中で、感じたことや考えたことを綴っています。なお、記した事例は、過去の複数の事例をもとに再構成した架空のものです。

今回は、『読む力を育てる』というテーマで記してみました。通級指導を経験したことのある方なら、字を読むことに苦戦するお子さんに関わったことが必ずあると思います。読みの力の向上を目指す読字の指導は、通級指導の王道の一つです。私もこれまで、文章を流暢に読むことに苦戦する多くの子どもたちを指導してきました。彼らのエピソードをGさんという子にまとめて、読字に苦戦する背景と講じた手だてを紹介したいと思います。

1.手負いの獅子

学級担任から、学力の定着が芳しくない3年生のGさんを紹介されました。まずは、Gさんの国語の授業での様子を観察しました。担任の指示や説明を最初は聞いていましたが、次第に手遊びを始めました。教科書を交代で音読する活動が始まりました。Gさんの番がきました。音読は単語を拾い読みする状態で、読み間違いを周囲の子から度々指摘されました。Gさんは、悔しそうな表情を浮かべました。学習内容をワークシートにまとめる活動に入りました。Gさんは、他の子が鉛筆を走らせている様子を眺めて、鉛筆を放り出して手遊びを始めました。そんなGさんを担任がサポートしようとすると、

「オレ、バカじゃないから…」と呟いて、担任をにらみ返しました。

私は、そんなGさんを手負いの獅子のように感じました。

2.「オレ、ここで勉強的なことをする気ないから…」

そんなGさんを通級指導教室に招き入れました。まずは、Gさんに学習の様子を尋ねるインタビューをしました。Gさんは開口一番に言いました。

「オレ、ここで勉強的なことをする気ないから…」

その言葉に、集団の学習活動についていけない場面が多くて、たくさん傷ついてきたのだろうと想像しました。

「ここは、自分の力を伸ばす場所です。キミは何がしたいの?」私は、そう尋ねました。

Gさんが希望した活動は、トランポリンでした。学校のホールに競技用の本格的なトランポリンが置いてあったのです。Gさんは、器用に難しい技をマスターしていきました。運動神経が抜群に良かったのです。「Gさんスゴい!」と私は、感心して褒めました。自分の得意分野を認められて、Gさんと私の関係が良好になりました。

3.Gさんは身勝手な乱暴者?

Gさんは、学習面の苦戦とともに、周囲の子とトラブルを起こすことで、生徒指導交流会での話題にものぼっていました。ある日、こんなことがありました。

休み時間に友だちとふざけ合って遊んでいました。ウケを狙ってジョークを言ったGさんに、ある子が笑いながら、「おまえバカじゃん!」と言いました。するとGさんの顔色が変わり、「オレをバカとはなんだ!」と殴りかかったのです。周囲の子は、慌ててGさんを止めました。

こんなエピソードもありました。友だち数人でトランプ遊びをしていました。Gさんは、順番飛ばしを繰り返しました。「Gくん、違うよ。」と何度指摘されてもGさんの順番飛ばしは収まりません。そのうちケンカになって、トランプ遊びができなくなりました。Gさんは自分勝手なやつと周囲から評価されるようになりました。

一方Gさんは、年下の子の面倒見が良いことでも知られていました。加入していたスポーツ少年団では、初心者の子に優しくやり方を教えている姿がありました。普段は優しいのに、突然自分勝手な振る舞いをし、乱暴になるGさんのことを教員は理解できずにいました。

4.Gさんの学び方の特徴を分析する

Gさんの学び方の特徴を探るために、WISC検査をしました。全般的な知的能力は年齢相応に育っているようでした。一方、記憶を司るワーキングメモリーの数値だけが極端に落ちていたのが特徴的でした。

Gさんの指導仮説を立てました。Gさんが突然乱暴になったのは、そこまでの会話の流れを忘れてしまうからではないかと思われました。だから、「おまえバカじゃん!」と言った友だちの言葉だけを真に受けて怒ったのではないかと考えました。

また、トランプ遊びの順番飛ばしも、順番を覚えられないためではないかと考えました。Gさんの乱暴や自分勝手な振る舞いなどの不適応行動の背景にあるのは、記憶を司るワーキングメモリーの極端な弱さだと見立てました。

一方、Gさんは、学習全般の定着に苦戦していました。プリント学習などで誤答が続くと、途端にやる気を失いました。学習意欲が上がらないのです。学級集団の学習活動についていけない場面が多くて、これまでたくさん傷ついてきたのだろうと想像しました。だから、友だちから自分に向けられた『バカ』という言葉に過敏に反応してしまったのかもしれません。

そうした仮説のもとで、私は、Gさんの読字に着目しました。文字の読みが、もっとスムーズになれば、学習意欲が高まり、自分に自信を持ち、穏やかな学校生活を送ることができるのではないかと考えました。

Gさんの文字を読む力を高めるための実践が始まりました。

5.絵本を活用する

読書の機会が少なかったGさんに本を読む楽しさを感じてほしいと思いました。そこで、図書室に行き、Gさんが気に入りそうな絵本を探しました。以前、知り合いの図書館司書さんに紹介していただいた長谷川義史さんの『いいからいいから』を選びました。シュールなストーリー展開をGさんは喜びました。ページをめくるたびに、Gさんと私は、ツッコミを入れながら読み進めました。

この絵本はシリーズ化されています。ストーリーが同じパターンなので、次のページの展開を予想しながら読むことができました。Gさんは、絵本を読むのを楽しみにしてくれました。「オレが読む!」と読み手を自ら買って出るようになりました。Gさんは、次第に音読をすることへの抵抗感が薄れていきました。

その後、高学年になったGさんは、年下の子への面倒見の良さを発揮し、文字の読み書きに苦戦して私の通級指導教室を訪れた1年生に、紙芝居を披露しました。

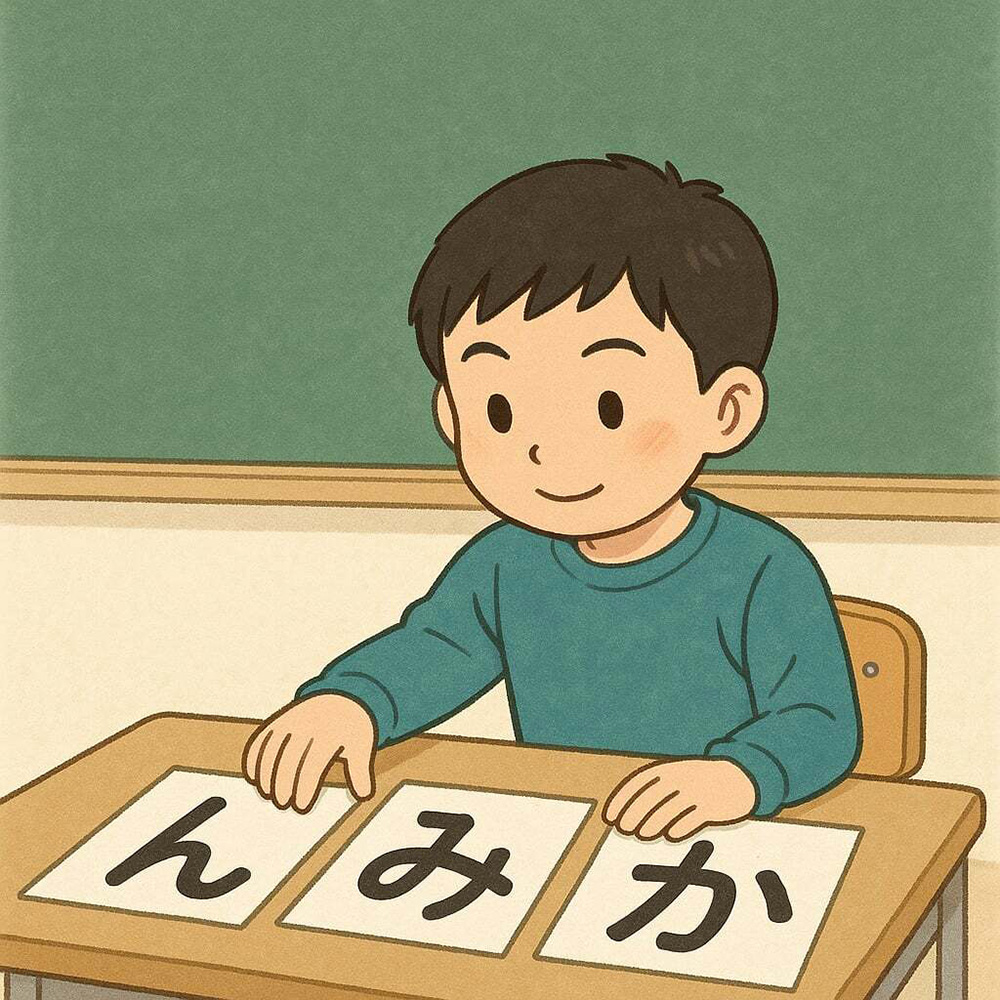

6.音韻認識の指導

言葉には、構成する音の単位があります。音の単位を認識し、操作する能力を音韻認識といいます。

例えば、「さかな」という言葉が、「さ」「か」「な」という3つの音でできていると理解したり、「りんご」のまんなかに「ん」の音があると気づいたりする能力です。しりとり遊びは、単語の最後の音を認識できるから成り立つのです。

読字に苦戦する子は、音韻認識が弱い場合が多いです。Gさんもそうでした。そこで、『バラバラ言葉』の学習をしました。例えば、「か・ん・み」とバラバラになった平仮名から「みかん」を作るという学習です。最初は3文字にして、あえて「ん」が入った言葉にしました。そうすることで、Gさんが考える選択肢が狭まるのです。バラバラにした平仮名をホワイトボードに書き示しました。Gさんは苦もなく正答できました。次に私は、『バラバラ言葉』を口頭で言ってみました。すると、Gさんは、ホワイトボードに書き取りを始めました。メモを取る方法は、ワーキングメモリーが弱いGさんに合った学習法です。3文字に慣れたら4文字にレベルアップしていきました。

Gさんは、この学習を楽しみにしてくれました。「オレ、ここで勉強的なことをする気ないから…」と言っていたGさんと楽しく勉強することができました。Gさんの学習に対する抵抗感が薄れていくのを感じました。

7.オレの漢字図鑑

ワーキングメモリーが弱いGさんは、会話での『聞き間違え』は頻繁にありました。

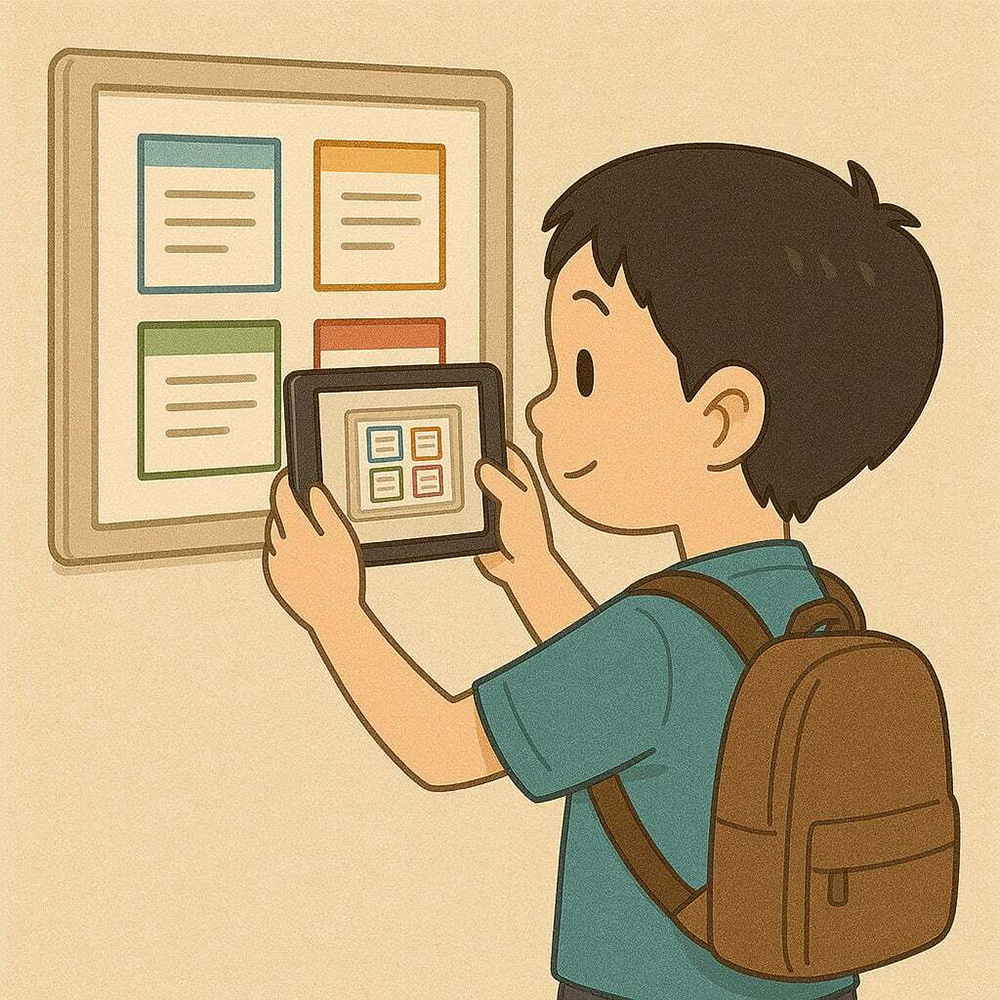

しかし、運動神経抜群で手先が器用なGさんに『見間違え』はありませんでした。WISC検査の知覚推理指標も良好でした。そんなGさんの強みを活かした文字の読みの指導を模索しました。

日本に働きに来た外国人の方が苦労するのは、漢字の読みです。日常生活に必要な漢字を『生活漢字』といいます。学校の中には、掲示物や表示物に、さまざまな漢字が記されています。その漢字を読んで意味を理解できれば、Gさんの学校生活は豊かになると考えました。『Gさん版生活漢字』です。

情報端末を携えて、校内の漢字表示を写真に撮りました。指導室に戻って、漢字の読み方と意味を調べました。Googleスライドにまとめて、『オレの漢字図鑑』を作りました。Gさん専用のオリジナル教材が完成しました。

8.その後のGさん

学校でイライラすることがなくなったGさんは、友だちとのトラブルが激減しました。持ち前の運動神経でスポーツ少年団のエースになり、大会で大活躍しました。勉強面では苦戦が続きましたが、「爪痕を残す」と言って自分ができそうなところを理解しようと努めていました。手も足も出ない単元は、「時が過ぎるのを待つ」という最終奥義を身につけました。

Gさんは中学に進学しても、時々小学校に顔を出しました。スポーツ少年団の後輩の練習相手になっていました。中学でも部活を続けて地域で有名な選手になったGさんは、後輩が憧れる存在になりました。「タカダ先生、『因数分解』って、なんか面白いですね」。敬語が板についたGさんはそう言いました。勉強もそれなりに頑張っているようです。

「来年、キミの中学校に、ボクが指導している6年生が行くから、よろしく頼むよ」

「OK、OK、任せてください!」

面倒見の良いGさんは健在でした。部活動の顧問の先生に可愛がってもらったGさんは、スポーツ推薦で強豪の高校に進学しました。

9.その子に合わせた読みの指導

楽しみながら読字の力を育てたGさんへの指導を紹介しました。

人は、自然と言葉を覚えて話せるようになります。それは、脳にプログラミングされている発達です。一方、人類が文字を発明したのは約5000年前といわれています。文字の読みは、発達から自然に身につく能力ではなく、後天的に学習するものです。だから、学校教育がない時代は、文字が読めない人が多かったのです。

人が、文字の読みを獲得するメカニズムには、依然として未解明な点が多くあります。読みの力を向上させる指導法や教材など、さまざまな方法が紹介されています。でも、方法論に安易に飛びつくのではなく、その子の発達段階と興味と学び方の特徴に合わせて、指導の手立てをアレンジしていくのが、現時点での最善手なのだと思います。

<参考文献>

〇『プルーストとイカ –読書は脳をどのように変えるのか?』 メアリアン・ウルフ 著 インターシフト 刊

〇『NEWS 日本語教育コンテンツ共有システム わたしがしりたい生活漢字』

高田保則先生プロフィール

たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。