小5算数「整数の性質」指導アイデア《公倍数、最小公倍数の意味を理解する》

執筆/神奈川県横浜市立獅子ケ谷小学校教諭・真島慎也

監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、神奈川県横浜市立伊勢山小学校副校長・黒木正人

目次

年間指導計画

・整数と小数

・体積

・合同な図形

・比例

・小数のかけ算

・平均

・単位量あたりの大きさ

・小数のわり算

・速さ

・図形の角

・整数の性質

・分数のたし算とひき算

・わり算と分数

・面積

・割合

・帯グラフと円グラフ

・円と正多角形

・□と△を使った式

単元の展開(各時の主な学習活動内容)

第1時 2つに分けられた整数の特徴に着目し、その分け方を考える。

第2時 整数が2で割り切れるかどうかに着目し、整数が偶数と奇数に類別できることを知る。

第3時 偶数と奇数を乗法の式に表し、その意味や性質を考える。

第4時 倍数の意味を理解する。

第5時(本時)公倍数、最小公倍数の意味を理解する。

第6時 公倍数の意味や性質に着目し、公倍数の求め方を考える。

第7時 2つの数の公倍数の求め方を基にして、3つの数の公倍数の求め方を考える。

第8時 約数の意味を理解する。

第9時 公約数、最大公約数の意味を理解する。

第10時 公倍数の意味や性質に着目し、公約数の求め方を考える。

第11時 公約数を活用し、問題を解決する。

第12時 学習内容のふり返りと定着。

本時のねらい

公倍数、最小公倍数の意味について理解する。

評価規準

- 公倍数、最小公倍数の意味を理解している。

- 3の倍数や4の倍数の特徴に着目し、倍数の意味を考え、説明している。

本時の教材のポイント

ここでは、前時に学習した「倍数」の意味を基に、「公倍数」や「最小公倍数」の意味について学習を進めていきます。はじめに、2つの隣り合う噴水がある遊園地を想定して場面を設定します。噴水Aは3分おきにグルグル噴水が出ます。噴水Bは4分おきにクネクネ噴水が出ます。グルグル噴水とクネクネ噴水を同時に動画で撮影したいのだが、何分ごとに同時に出るかが知りたいという場面です。ここで、「何分ごとに同時に出る」ということについて、一度同時に出た後に次に同時に出るまでの時間が分かれば、「何分ごとに同時に出る」かが分かり、撮影の準備をすることができる、ということを押さえます。

次に、噴水Aの場合、3分おきに出ることが分かっているので、3の倍数を利用して、3分後、6分後、9分後……ということが分かります。噴水Bの場合、4分おきに出ることが分かっているので、4の倍数を利用して、4分後、8分後、12分後……ということが分かります。

さらに、3の倍数や4の倍数について、表や数直線を活用して何分おきに出るかを数で表したり、数を丸で囲んだりして、同じ数が見られるとき、つまり3の倍数でもあり、4の倍数でもある「公倍数」について、そして「公倍数」のうち一番小さい数を「最小公倍数」ということについて理解できるようにします。

最後に、5分おきに滝がふってくる噴水Cを取り上げ、噴水Bと噴水Cを同時に撮影したい場合は何分ごとに同時に出るかを考え、活用問題として設定します。

本時の展開

前時までに、「倍数」について学習してきましたね。今日はある遊園地にある面白い噴水についてです。この噴水は決まった時間で特別な噴水が出ます。

どんな噴水が出るのだろう。

決まった時間とは何だろう。

噴水Aは3分おきにグルグル噴水が出ます。噴水Bは4分おきにクネクネ噴水が出ます。グルグル噴水とクネクネ噴水を同時に動画で撮影したいのですが、どうしたらいいのでしょうか。

何分おきに同時に出るのかが分かれば、いつ同時に出るか分かると思います。

何分おきに同時に出るか、どうやって調べればいいのかな。

3分おきに出るということは、3分後、6分後、9分後……ということじゃないかな。

ということは、3の倍数を調べていけばよさそうだ。

それなら4分おきに出るということは、4分後、8分後、12分後……ということじゃないかな。

ということは、4の倍数を調べていけばいいかもしれない。

3の倍数と4の倍数を調べて、比べていけばいいかもしれない

それでは、実際に調べてみましょう。

噴水Aと噴水Bは、何分ごとに同時に出るのかな。

見通し

どのように調べたらいいのかな。

これまで使った考え方で調べられないかな。

それでは、自分なりの方法でやってみましょう。

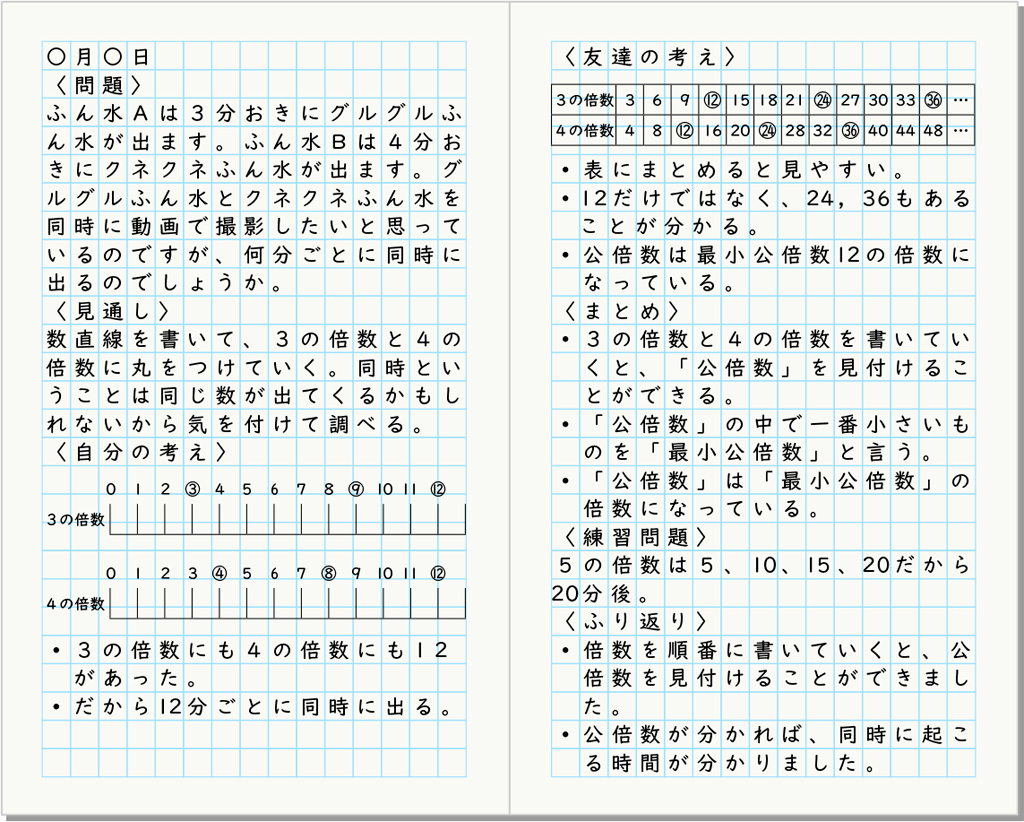

3の倍数と4の倍数を順番にノートや1人1台端末で表してみよう。

数直線を書いて、3分おきと4分おきに〇をつけて、比べてみよう。

同時に出る時間は、3の倍数と4の倍数のどちらにもある数を調べればいいんじゃないかな。

自力解決の様子

A つまずいている子

・3の倍数や4の倍数は見付けることができるが、2つの噴水が同時に出る時間を見付けることができない。

B 素朴に解いている子

・1から順に書き、数直線を用いて3の倍数と4の倍数に丸をつけるなどして3と4の倍数をそれぞれ見付けることができている。

・丸をつけた倍数に着目し、共通する数同士を線で結ぶなどして公倍数を見付けている。

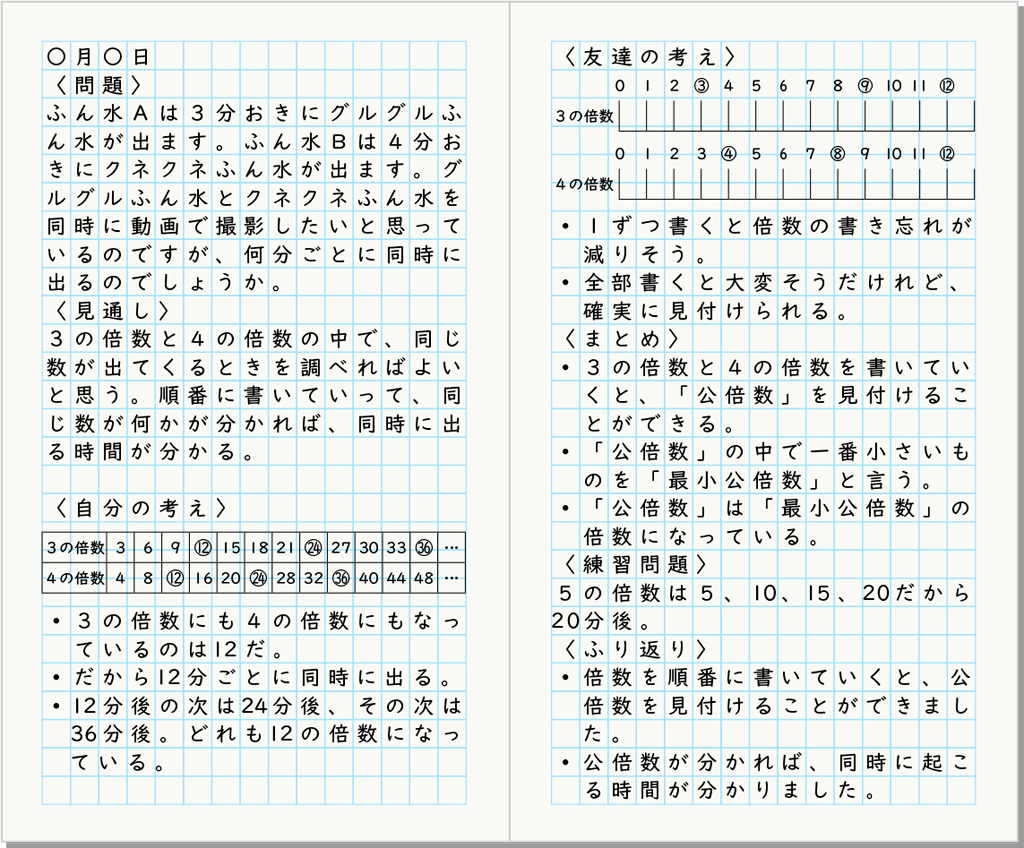

C ねらい通り解いている子

・3の倍数と4の倍数をそれぞれ書き表し、共通する数に丸をつけるなどして公倍数を見付けている。

・1つの公倍数を見付けた後も、さらに倍数を書き進め、公倍数も複数あることに気付いている。

ノート例

B 素朴に解いている子

C ねらい通り解いている子

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

それでは発表してもらいます。

構成/桧貝卓哉 イラスト/横井智美 図版作成/永井俊彦