小2算数「大きい数のたし算とひき算」指導アイデア《3位数-2位数の筆算の定着》

執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・二瓶亮

監修/東京都国立教育政策研究所教育課程調査官・加固希支男、新潟市立上所小学校教諭・志田倫明

目次

年間指導計画

・表とグラフ

・時刻と時間

・2けたのたし算

・2けたのひき算

・長さ

・1000までの数

・水のかさ

・大きい数のたし算とひき算

・三角形と四角形

・式と計算

・かけ算(1)

・かけ算(2)

・かけ算(3)

・1000より大きい数

・たし算とひき算の関係

・図を使って考えよう

・分けた大きさ

・箱の形

単元の展開(各時の主な学習活動内容)

第1時 2位数+2位数=3位数(百の位への繰り上がりあり)の筆算の仕方

第2時 2位数+2位数=3位数(十、百の位への繰り上がりあり)や2位数+1・2位数=3位数(百の位への波及的繰り上がりあり)の筆算の仕方

第3時 学習内容を適用して問題を解決する

第4時 3位数-2位数(百の位からの繰り下がりあり)の筆算の仕方

第5時 3位数-2位数(十、百の位からの繰り下がりあり)の筆算の仕方

第6時 3位数-2位数(十、百の位からの波及的繰り下がりあり)の筆算の仕方

第7時(本時)3位数-2位数の筆算の定着を図る

第8時 3位数+1・2位数(百の位への繰り上がりあり)や3位数-1・2位数(百の位からの繰り下がりあり)の筆算の仕方

第9時 3位数+1・2位数(百の位への繰り上がりあり)や3位数-1・2位数(百の位からの繰り下がりあり)の筆算の仕方

第10時 学習内容の定着の確認及び数学的な見方・考え方のふり返り

本時のねらい

3位数-2位数の筆算の仕方とたしかめ算の方法について、定着を図るとともに理解を深める。

評価規準

繰り下がりが必要なことに気付き、正しく筆算の計算を行うことができる。

本時の教材のポイント

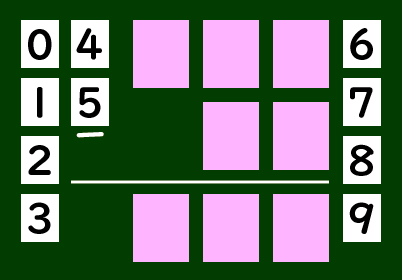

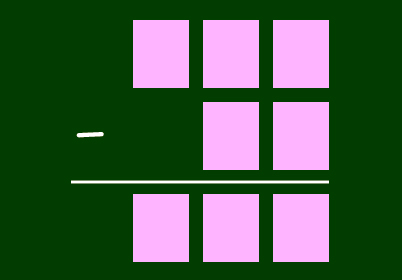

ここでは、第4〜6時までに学習した3位数-2位数の筆算の仕方をふり返るとともに、その定着を図ることを目的としています。そこで、本時では、3位数-2位数=3位数となる筆算を、数字カードを当てはめて自分でつくる問題(本時の展開での図を参照)を提示し、同じ数字は2回使うことができないという条件を付け加えます。そうすることで、引かれる数と答えの百の位が異なる数にならないといけないことから、少なくとも百の位から十の位への繰り下がりが必要になります。つまり、この問題を解決するためのポイントは、百の位に着目して、同じ数字を使うことができないということに気付き、繰り下がりの必要性を見いだすことにあります。解決の見通しとして、その点を全体で共有します。

1回繰り下がりのある筆算をつくることができた子供には、2回繰り下がりのある筆算をつくることができるかチャレンジさせる声かけをしていきます。つくった筆算が合っているかを確かめることについても確認していくことが必要です。「先生、できたよ!」と見せに来る子供がいたときには、正しくつくることができているかを確かめる方法について問い、たしかめ算をするとよいことを全体に共有していきます。中には、たし算とひき算が逆の関係になっていることから、答えと引く数を足して引かれる数をつくり出そうとする子供もいるかもしれません。そういった気付きは、タイミングを見ながら全体に共有していくとよいでしょう。

本時の展開

これまで、3桁-2桁の筆算を学習してきましたね。今日は、「穴埋め筆算ゲーム」をしようと思います。0〜9までの数字を当てはめて、正しい筆算の計算をつくりましょう。

※子供からゲームについての質問を受ける形で、ルールの確認をしていくことも考えられます。

楽しそう! やってみたい!

四角は8個で数字は10個だね。

同じ数字は何回使ってもいいんですか。

同じ数字は2回使うことはできません。また、今回は必ず3桁-2桁=3桁となるように筆算をつくってください。

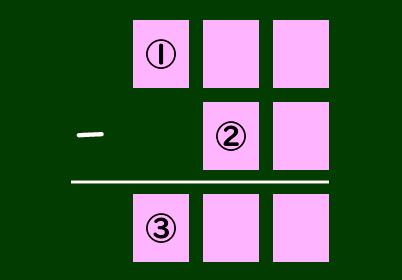

ということは、①②③には、0を入れることはできないってことだね。

①②③に0が入ると、3桁や2桁じゃなくなってしまうもんね。

それでは、早速やってみましょう。

<1人1台端末を活用した指導アイデア> あらかじめ筆算の枠と数字カードを1人1台端末で配信して、問題に取り組ませるとよいでしょう。その場合、数字カードを使うかどうかは子供に委ねてもよいでしょう。直接筆算の枠に書き込んだほうがやりやすいという子供に判断させるとよいでしょう。

3桁-2桁=3桁となるように、四角に数字を入れて、正しい筆算の計算をつくろう。

※ただし、同じ数字は2回使えない。

見通し

まずは繰り下がりがない計算を考えてみよう。

百の位は差が1になるように数字が入るから、まず百の位に入る数を固定して考えていってみよう。

自力解決の様子

A つまずいている子

・数字を当てはめてみるものの、繰り下がりが必要なことに気付くことができず、筆算を正しくつくることができない。

・引かれる数から引く数を引くのではなく、大きい数字から小さい数字を引いてしまい、正しく筆算の計算をつくることができていない。

B 素朴に解いている子

・数字を当てはめていく中で、引かれる数と答えの百の位が異なる数にならないといけないことに気付き、百の位から十の位への繰り下がりが必要なことを見いだしている。

C ねらい通り解いている子

・百の位に着目し、引かれる数と答えの百の位が異なる数にならないといけないことに気付き、百の位から十の位への繰り下がりが必要なことを見いだしている。

・3桁-2桁=3桁になることから、引かれる数の百の位よりも答えの百の位が1小さくなることに気付いている。

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

先生できました。これで合っているかな。

やっていて分かったんだけど、これは繰り下がりがないとできないんじゃないかな。

繰り下がりがないとできないのではないかと考えている人がいるみたいですが、みんなはどうでしたか。

構成/桧貝卓哉 イラスト/横井智美 図版作成/永井俊彦