【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯10 子どもと一緒にルールを考え、モラルを育てよう

通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。情熱とアイデアに満ちた実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。今回のテーマは、「ルールとモラル」です。

執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則

目次

はじめに

北海道のオホーツク地方の小学校で、通級指導教室の担当をしている高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合ってきた中で、感じたことや考えたことを綴っています。なお、記した事例は、過去の複数の事例をもとに再構成した架空のものです。

今回は、『ルールとモラル』というテーマで記してみました。学校現場には、校則や学習・生活の決まり、あるいは明文化されないものなど、たくさんのルールがあります。ルールは、子どもたちが安心して快適に学校生活を送るために定められたものです。しかし、中には、「ブラック校則」とも呼ばれる子どもたちにストレスを与える恐れのあるルールもあります。

対面で自分の思いを伝えるのが苦手な子どもたちとの実践を通して、ルールとモラルについて考えてみたいと思います。

1.廊下のセンターライン

児童数が少なくなった古い校舎の学校では、廊下の床面に消えかけの白い線があります。廊下のセンターラインです。私が子ども時代に過ごした昭和の小学校は、全校児童が1000人を超えていました。「廊下は右側を歩くように」と、当時は厳しく指導されたものです。そのようなルールがなければ、狭い廊下で子どもたちが行き来する動線が確保できなかったのでしょう。

今は子どもの数が少なくなり、新築校舎の廊下は、ワークスペースを兼ねた広い空間になりました。「廊下は右側を歩く」というルールは、消えかけたセンターラインのように忘れられつつあるのかもしれません。

その必要がなくなれば、ルールは次第に適用されなくなります。『ブラック校則』と言われるルールも、やがて消滅するのでしょう。今の生徒にとって不快だから変えようとする動きが生まれます。

みなさんの学校にも、今は機能していない不思議なルールが残っているかもしれません。

2.ibisPaint(アイビスペイント)倶楽部を始める

「これ、おもしろいんだよね。」

私が運営する通級指導教室に別室登校していた6年生のAさんのつぶやきが、この実践のきっかけでした。彼女は、イラストを描くのが好きで、ibisPaint(アイビスペイント)という無料のお絵描きアプリで、絵を描くのを楽しんでいました。指導室のタブレットにそのアプリをインストールすると、彼女はサラサラと楽しそうに絵を描くことに没頭しました。

別室登校しているAさんが友だちやクラスメイトと繋がる手立てとして、お絵描きアプリを活用できないかとひらめきました。当時勤務していた学校の教育委員会は、情報端末の活用に積極的でした。教職員が申請すると、様々なアプリを子どもたちの情報端末にインストールすることができました。

私物のスマホやタブレットで、ibisPaintを楽しんでいたイラスト好きの子どもたちが、学校から貸与された情報端末でそれを使えることを知り、休み時間や隙間時間の学校で絵を描き始めました。

その子たちが、作品を発表して交流する場として、Googleクラスルームの機能を活用して、交流掲示板を開設しました。掲示板を『ibisPaint俱楽部』と名づけ、参加者を募ったところ、作品が投稿されるようになりました。

3.疑似SNS体験で情報モラルを育てる

投稿された作品に、他の子がコメントを寄せるようになりました。「キレイ」「かわいい」「これ好き」などの言葉がコメントで寄せられると、クラスルームが温かい雰囲気に包まれているように感じました。ここを価値づけしてあげれば、子どもたちは、情報モラルを楽しみながら身につけることができるのではないかと考えました。学校現場では、民間の講師を招いて、情報モラルを学ぶ出前授業が実施されています。トラブルの実例や個人情報流出のリスクを説くそうした授業は大切だと思いますが、インターネットの楽しさを伝えない指導に、ずっと違和感を覚えていました。恐怖を感じた子はインターネットに触れようとしなくなり、悪いことをしていると感じた子は、大人に隠れてやるようになって、逆効果ではないかと感じていたのです。

4.デジタルクラスルームの誕生

投稿された作品に対する励ましや賞賛のコメントを価値づけすることを繰り返しました。

また、著作権について解説し、原作者へのリスペクトを促しました。住所などの個人情報をやり取りするコメントがされたときは、指摘して削除し、自制を促しました。クラスルームの管理者として、毎日私は子どもたちの投稿やコメントを楽しみながら眺めていました。それは、学級経営に通じていることに気付きました。

ibisPaint俱楽部のクラスルーム登録者数は100名を超えました。小学2年生から、中学2年生までという幅広い年代の子どもたちが参加しました。小学校を卒業した子が、そのまま投稿を続けていましたので、参加メンバーは、小中にまたがることになりました。うわさを聞いた市内の他の学校の子も参加するようになりました。一方、管理職をはじめとした関係する教職員にも参加していただきました。教職員の登録者数は10名を超えました。

5.気がかりな子どもたちは、手がかからない子どもたちだった

クラスルームに参加する子が増えると、様々な投稿がされるようになりました。その中には、自分の今の気持ちを吐露する投稿が見られるようになりました。

例えば、イラストの中に「明日の学校いやだ」というメッセージを添える子が表れました。それに対して、「分かるよ、私もそう」と共感のコメントを寄せる子がいました。子どもたちがそういう気持ちを吐き出して、切り替えができるのであれば、このクラスルームを運営している意味があると私は考えました。不登校になった中学生が、ここを唯一の繋がりの場にしているのも知っていました。

やがて、ネガティブな気持ちを吐露する子どもとそこに共感のコメントを寄せる子どもたちには、共通点があることに気づきました。彼らのことを教職員は、『手がかからない子』と捉えていることでした。教職員は、授業や集団への参加につまずいている子や、友だちと頻繁にトラブルを起こす子に目が行きます。勉強がそこそこできておとなしい子は、あまり関わってもらえなかったのでは? と考えるようになりました。

6.不協和音はモラルを育てるチャンスだった

ネガティブな気持ちを吐露する子どもたちは、クラスルームの中で企画を立ち上げるようになりました。例えば、仮想の修学旅行を企画しました。観光地の写真を投稿して、そこに自分のアバターのキャラを描き加えるというものでした。そこには、学校生活に何らかの不満を抱える彼らの気持ちが表れていたのかもしれません。企画そのものは楽しそうなのですが、そこに参加しているのは彼らだけでした。楽しくなった彼らは、1日に何枚もイラストを投稿するようになりました。すると、丁寧に時間をかけて自作のイラスト描いている他の子どもたちが不満を持つようになりました。数日間かけて描いた絵を投稿しても、すぐに埋もれてしまい、見てもらえないのです。

不満を持つ子から、私の所に相談やメールが届くようになりました。

「前の緩くてほんわかしたクラスルームの雰囲気が良かった」とか、「あの子たちは、中2病になって調子に乗っているだけです」とか、「高田先生は、一応教師なんだから、ちゃんと指導してください」という声でした。「指導して」と言われましても、彼らが悪いことをしているわけでも誰かを傷付けているわけでもないので、指導の根拠が乏しいのでした。

一方でこれは、子ども達の情報モラルを育てるという当初の目的を考える絶好の機会だと気づいたのでした。

7.ルールを押し付けるのではなく

例えば、クラスルームの管理者の私が、1日の投稿数の上限を定めるなどのルールの提案をするのは簡単です。ルールに従わない子に対して投稿ができないよう制限をかけることもできますし、参加者名簿から削除することもできます。クラスルームが大荒れしてどうしようもなくなったら、全員をミュートしてコメントできないようにしたり、最悪クラスルームを閉鎖したりすることだってできます。

しかし、そのような方法で、子ども達のモラルは育つでしょうか? 先生を怒らせたら面倒だから、大人しくしておこうと思うだけではないでしょうか?私が子どもたちに期待していたのは、クラスルームのルールを一人ひとりが自分で考える自治的な運営でした。そのためには、管理者であり教員の私が、ルールを定めるのは、極力避けたかったのです。

8.子ども達の声を聴こう

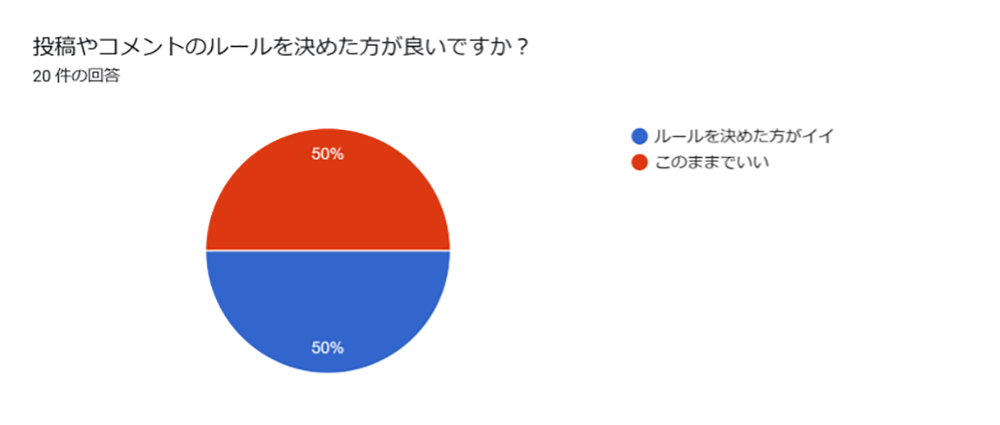

私が取り組んだのは、メンバーの声を聴くことでした。中学生など、直接会えないメンバーもいましたので、Googleフォームでアンケートを取りました。「投稿やコメントのルールを決めた方が良いですか?」と質問しました。回答の選択肢は、「ルールを決めた方がいい」「このままでいい」「その他」の3つでした。

結果は、ルール賛成派と反対派の子が真っ二つに分かれました。クラスルーム内で意見が真っ二つに分かれる結果となったのです。いよいよ収拾がつかなくなってしまいました。ibisPaint俱楽部の分裂の危機でした。

9.ルールは自分で決める

私は、フォームのアンケート結果をクラスルームで公開することにしました。意見が真っ二つに割れていることと、寄せられた意見をクラスルームに転載しました。寄せられた意見は次のようなものでした。

- できるだけ見たやつは見たってわからせるためにコメントする

- アイビスペイント倶楽部は絵を投稿する場所なので、オリキャラ話や、関係のない話、質問はやめたほうがいい……みたいなルールがあっていいと思います。

- 基本的に「深夜に投稿は控える」こと…ですかね。深夜は大体の人が寝ていますし、閲覧者も少ないと思うので。

- 絵にあんまり関係ないことを書かない

- 文章だけで投稿しない

- コメントで会話をしない 変な投稿をしない 関係ないアンケートやドキュメントを作んない

- 一日の投稿枚数を決める。(一人一日2枚までとか)、文章だけの投稿をしない

- 人を嫌な気分にさせないイラスト

- ちゃんとしたイラスト投稿する(ランキングとかじゃなくて)

- イラスト投稿が多いから2~3枚だけ投稿(同じものは)

- 傷つくものは投稿しない

- 批判的なコメントをしない

- 変な投稿をしない、コメントで会話しない

アンケート結果を見て、投稿のルールは、一人ひとりが自分で考えて決めるよう、私はクラスルームで呼びかけました。

10.子どもたちは解決する

すると、高学年のBさんが、ナイスアイデアを提案してくれました。コアな内容の連続投稿ができる別室のクラスルームを開設してはどうかと言うのです。

私はその提案にすぐに乗り、新しいクラスルームを立ち上げました。そこには、10人ほどのメンバーが、マニアックな投稿やコメントを自由に行っていました。

11.不祥事とルール

教職員の不祥事が大きく報道されるたびに、学校現場に通達が下りてきます。すると、従来よりルールが厳しくなります。

「アレもダメ」「コレもよろしくない」

その結果、ルールで禁止とされている行為そのものが悪いことのように感じてしまいます。

例えば、子どもの写真を撮ったり、子どもと緊密に連絡を取ったりすることそのものが良くないと錯覚してしまうのです。そして、教職員に対するルールを厳しくすれば、学校全体のルールが厳しくなります。禁止と制限だらけの学校が、子どもたちにとって居心地が良いとは思えません。

ダメなのは、不祥事の行為そのものです。なのに、その背景要因とされるものまでダメとされるのは、おかしいと思います。 ルールをどれだけ厳しくしても、不祥事はなくなりません。モラルを学んで、自覚と責任を促すのが正道なのです。子どもたちへのモラルの指導を積極的に促すことで、教職員の不祥事の抑止につながるのではないかと考えます。

12.ルールとモラルとマナーを整理する

冒頭に記した学校の廊下のセンターラインの話に戻ります。センターラインが消えかけているのは、子どもたちに一方的にルールを押し付けても効果が期待できないことに、大人たちが気付き始めたからかもしれません。

廊下を歩くことや道を譲ることは、マナーです。マナーは、社会生活における礼儀作法や振る舞いであり、相手を思いやる心遣いであり、エチケットです。そして、マナーの根底にあるのがモラルです。ルールは、社会や組織で定められた決まり事で、違反すると罰則が科されます。

ibisPaint倶楽部のクラスルームの投稿ルールを子どもたちと考えるのは、時間と手間がかかる作業でした。モラルを育てるのもマナーを考えるのも時間がかかるものです。このような過程を経て、自分事としてのルールと向き合う意識が育まれるのではないでしょうか? 教員が考えたルールを一方的に押し付けても、子どもは育たないのだと、この実践を通して実感しました。

<参考文献>

『SNSの疑似体験で子どもたちの情報モラルを育てる実践 ――Googleクラスルームを活用して』 高田保則 月刊生徒指導2025年5月号 学事出版

『北海道の小学生が疑似SNSで学ぶネットリテラシー ICT端末×イラストで深まる情報モラル教育』 株式会社アイビス 2025.06.23 更新

高田保則先生プロフィール

たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。

イラスト/ranico