第2学年 ボールゲーム「クロスボーナスゲーム」〜みんなでつくろう楽しめルール〜 【子供たちが「やってみたい」、「またやりたい」と思える体育学習にするために】

今年度(令和7年度)、師範授業を行わせていただきました。研究主題は、「自ら学び続ける力を、仲間と共に身に付けていく体育学習〜運動の楽しさや課題解決の喜びを味わうことを通して〜」です。先生方からの要望が多かった、「ボールゲーム」で授業を行いました。子供たちの「やってみたい」「またやりたい」のあふれた実践を紹介します。

<前回の記事はこちら>

・第2学年【ゆうぐランドへようこそ!】 〜固定遊具を使った運動遊びと鉄棒を使った運動遊び〜

・第2学年【たからゲット!おに】 〜鬼遊びの楽しい実践報告〜

・子どもたちそれぞれの「マイゴール」設定で、個別最適で楽しいマット運動を!

・子供たちが「やってみたい」「またやりたい」と思える体育にするために~小4体育ネット型ゲーム みんなでつなげ! ふわふわバレーボールの実践~

・苦手な子ゼロへ! みんなで楽しく盛り上がろう! 小4体育ネット型ゲーム みんなでつなげ! ふわふわバレーボールの実践②

執筆/東京都公立小学校教諭・河田侃也

目次

子供の実態

子供たちに、事前アンケートをとり、そこから単元を考えていきました。

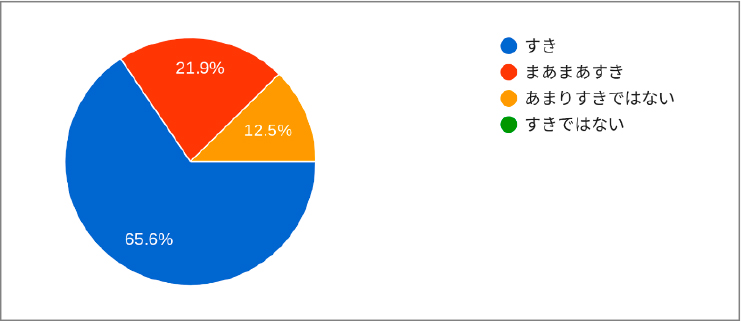

①ボールゲームはすきですか。

②りゆうをおしえてください。(自由記述)

質問②で「好き」と答えた児童は、「ボールを使って遊ぶのが好きだから」、「ボールを投げることが楽しいから」などのボール運動を好んだり、楽しみにしたりしている意見が多くありました。一方で、「まあまあ好き」「あまり好きではない」と答えた児童は、「ボールが当たると痛いから」、「顔に当たったら怖いから」「ボールを遠くに投げられないから」などの意見があり、ボール運動に対する恐怖心や不安感を抱いていると分かりました。

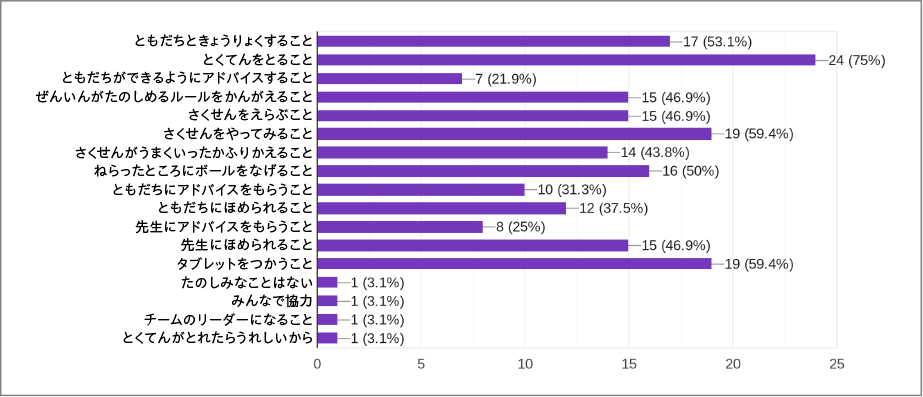

③ボールゲームでどんなことがたのしみですか。

③から、「得点を取ること」が7割程度、「作戦をやってみること」「タブレットを使うこと」が6割弱であることから、ボールゲームの中で工夫しながら活動することに関心が高く、得点できるようになることを楽しみにしている児童が多いと分かりました。

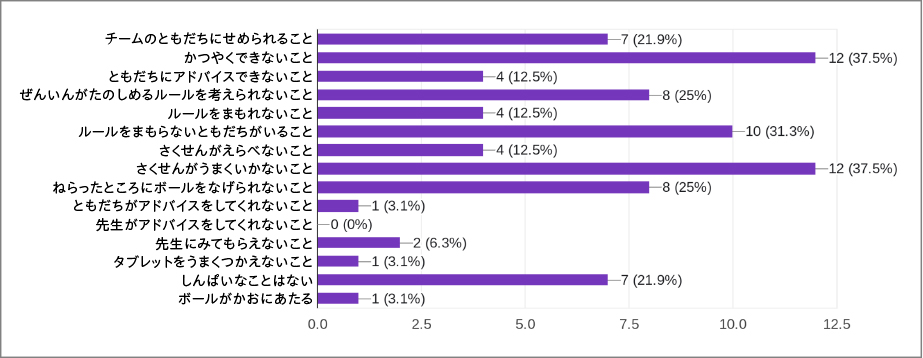

④ボールゲームでどんなことがしんぱいですか。

④から、「活躍できないこと」「作戦がうまくいかないこと」が4割弱、「ルールを守らない友達がいること」が3割、「全員が楽しめるルールを考えられないこと」が2割程度であることから、全員が楽しめる規則を決めたり、ゲームをしたりすることができるか心配する気持ちがあることが分かりました。

以上のことから、「恐怖心のない教具」「誰もが得点をとることができるゲーム」を設定しました。

クロスボーナスゲームについて

まず、クロスボーナスゲームのよさは、3点あります。

⚫︎コートが自陣を含め4つあるため、得点がしやすい。(全員が活躍できる)

⚫︎規則の工夫の余地が多い。

⚫︎ボールが飛んでくる方向が多い

① 初めの規則

<せめ>

⚫︎ボールがとにかくおちたら、1点!

⚫︎ドーナツぶぶんは、ボーナス2点!

⚫︎外におちても、0点 とったらうごけない!

<そのた>

あいさつではじめ・おわり

⚫︎4人チーム(コートの中は2人)

⚫︎4分でこうたい ネットさわらない

⚫︎ボールは1こ

⚫︎おちたらちかくのひとから

⚫︎あいてコートに入らない(あんぜんのため)

② 場の設定

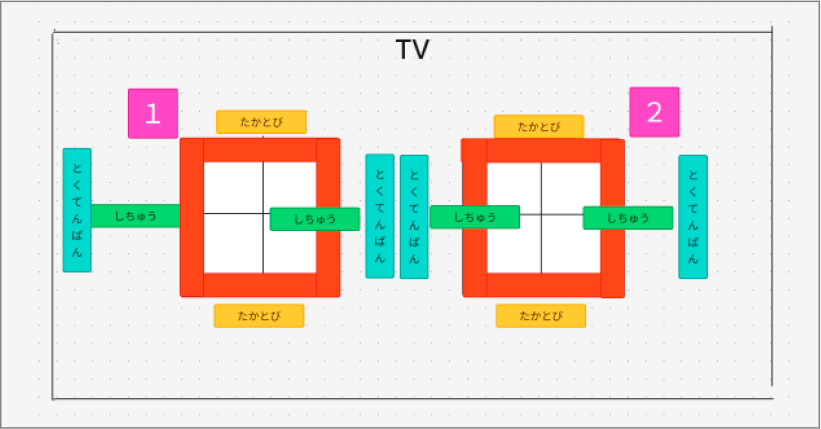

子供たちに提示した場は、以下の通りです。得点ですが、画像の内側の白い部分にボールが落ちたら1点、オレンジ色の部分に落ちたら2点です。

コートは、バドミントンの支柱と、高跳びの支柱を活用しました。ゴム紐をペットボトルに付け、2年生でもネットの準備ができるようにしました。

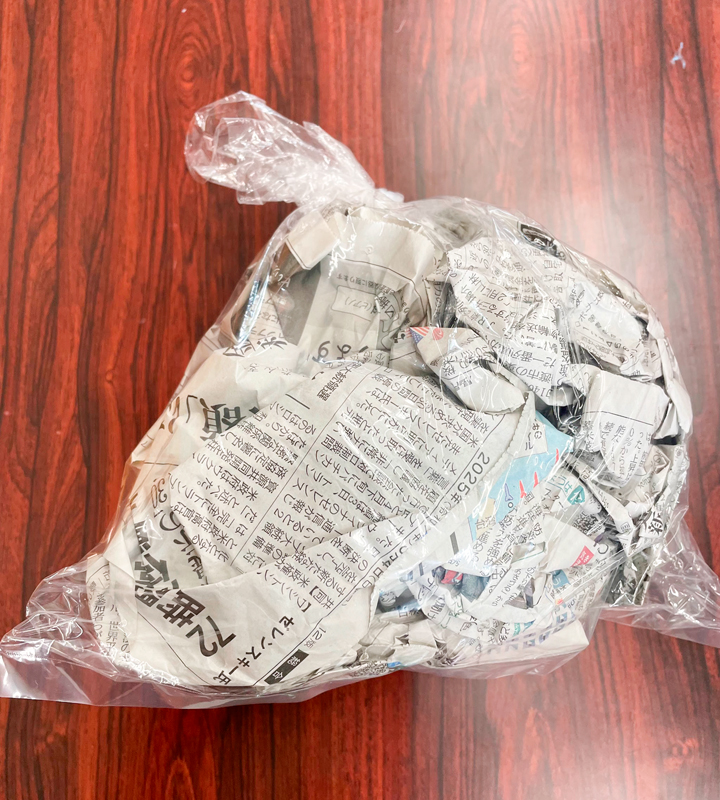

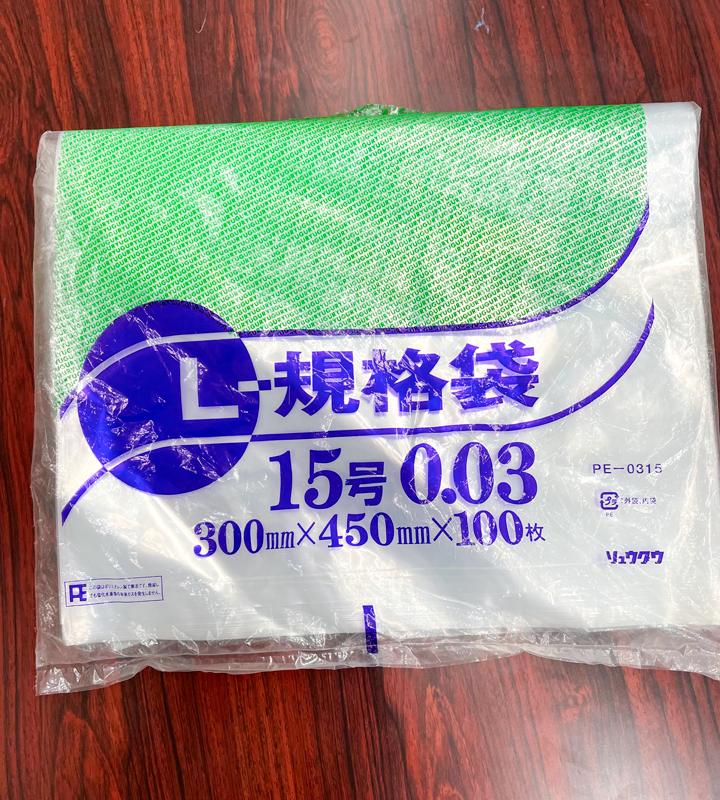

③ 教具

児童が持ちやすく、投げやすいものにし、恐怖心の軽減にもつなげました。(新聞紙を4枚入れた袋)また、単元後半では、ビニールバレーボールの空気を抜いた物も活用し、子供たちがボールを選択できるようにしました。

④ タブレット端末の活用

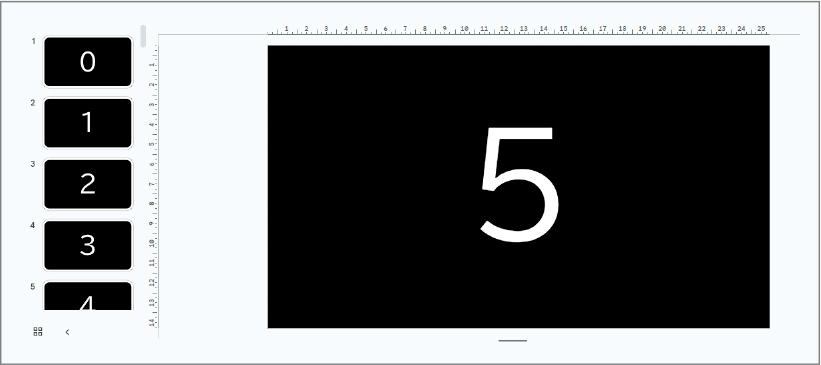

授業の変遷でも記していますが、規則の選択でタブレット端末を使用しました。その他には、「得点板としての活用」と「授業での振り返り」で活用しました。

2年生だと、通常の得点板に届かなかったり、めくるのが難しかったりします。そのため、各チームでタブレット端末を用意して、得点板の代わりとして活用しました。

学習の振り返りは、Padretを活用し、スタディログとして活用しました。